最美人间四月天,春光显赫,万物笙歌。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,亦是近代史研究所建所75周年。正值在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之际,经所长办公会议研究、所党委批准,4月21日至22日,离退休干部党支部与离退休人员管理办公室开展“弘扬抗战精神 赓续民族血脉”——纪念抗日战争胜利80周年红色研学暨主题党日活动,组织34位退休同志及6位家属赴平北红色第一村沙塘沟村和抗战时期中共昌延联合县政府旧址所在地霹破石村参观,并考察蕴含千年历史文化积淀的永宁古城,以及作为“国家智慧农业标杆”的小汤山农业科技园区。

所党委高度重视本次主题党日活动,党委书记、离退休干部工作领导小组组长于俊霄亲自带队,纪委书记、副所长曲建君,党办主任(综合处处长)聂永梅、综合处副处长史悦等作为工作组成员协助服务。为使研学活动开展更具创新性、实效性,本次活动还特邀近代中外关系史研究室主任侯中军、革命史研究室副主任(主持工作)张会芳作为现任研究室负责人代表全程参加,抗日战争史研究室主任吴敏超协助策划筹备并参与第一天上午活动,以此为契机,加强老专家、老同志的传帮带作用,亦使老同志们直观了解近代史研究所传统学风的传承,通过参观、交流,增进大家感情,共同感悟主题党日活动的内涵和意义,感受新时代的发展与繁荣。

21日上午,细雨蒙蒙,青山葱茏,大巴车沿盘山公路蜿蜒而上,驶入被称为“平北红色第一村”的沙塘沟村。1938年,中国共产党在这里建立了平北地区第一个农村党支部,播下火种,发展了6名农村党员。1940年,平北抗日根据地正式建立,成为接连平西和冀东两大根据地的战略走廊,而沙塘沟村党支部正是平北根据地的第一个战斗堡垒。

《抗日战争研究》原执行主编曾景忠编审与张会芳、侯中军、吴敏超交流抗战史

在讲解员带领下,全体人员走进“平北红色第一村纪念馆”参观。斑驳的煤油灯、泛黄的战略地图、锈迹斑斑的土枪土炮,无声诉说着革命先辈的浴血奋战,仿佛带领大家穿越回了那段烽火连天的时光。展柜中陈列的《昌延联合县政府布告》原件,字迹仍清晰可辨:“凡我同胞,不分贫富,皆有守土抗战之责……”这份诞生于1940年的文件,见证了中国共产党领导下的全民抗战决心。

在日伪军的残酷扫荡中,沙塘沟村几乎被夷为平地。1940年的一次扫荡,全村256间房屋仅剩6间半,村民被迫躲进山沟搭窝棚度日。但即便在如此困境下,村民们仍以“全民皆兵”的信念支援抗战:妇女拆被为八路军缝制军衣,儿童团站岗放哨,青壮年参军入伍。不足百人的村庄,先后有19人参军,15名孩子加入儿童团,更有108位烈士为国捐躯。纪念馆里,大家仔细观看阅读历史图片展板,一帧帧英雄烈士的照片,一件件当年使用过的物品,无不令人深受触动。

纪念馆参观结束后,党委书记于俊霄在馆前广场和大家交流。她指出,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要节点,同时也是近代史研究所成立75周年的特别时刻,组织老同志们来到平北,开展“弘扬抗战精神,赓续民族血脉”主题党日活动,具有特别重要的现实意义。这次退休同志的专题活动专门邀请年轻学者加入,是进一步贯彻落实高翔院长和院党组提出的“传承学风、赓续学脉”的要求。活动服务的过程,是我们在职人员与老前辈交流、深入学习的契机,要深刻领悟和传承我们近代史研究所好的传统、作风和学风。七十五年来近代史研究所取得的成绩,是一代代近代史所人、包括我们今天在场的前辈们共同努力、奋斗的结果。今天,历史的接力棒传到了我们手里,我们有责任跑好这一棒,同时也要当好传承者。她强调,通过参观,我们要更好地理解习近平总书记关于“历史是最好的教科书”“中国革命历史是最好的营养剂”的论述。中国人民抗日战争的伟大胜利,是中华民族从近代以来陷入深重危机转向伟大复兴的历史转折点,也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分。以史为鉴,面向未来。我们今天来到这里,就是要弘扬抗战精神,进一步厚植我们的报国情怀和使命担当,做出新的更大贡献。

长城巍巍,铭刻着不朽史诗;妫水汤汤,述说着壮美传奇。在沙塘沟村英雄广场,101位革命先辈的名字被镌刻于英雄谱之上,以纪念峥嵘岁月中那些长眠于这片红色热土的英烈。英雄母亲张自明将八路军留下的孩子视为己出,却牺牲了自己的孩子;英雄张德正为保护八路军伤病员壮烈牺牲的故事,无不令人动容。

随后,大家来到霹破石村参观。1940年在此成立的昌延联合县政府,是平北地区第一个抗日民主政权,标志着平北抗战进入新阶段。旧址是一座朴素的四合院,青砖黛瓦的老屋,建筑保存完好,墙上依稀可见当年的抗战宣传画和标语,仿佛时间定格于此。其中设有展室,详细介绍了昌延联合县政府的成立背景、革命事迹以及抗日斗争的历史。正是当年“树叶充饥、草窝为炕”的坚韧精神,“拆被为衣、舍子护孤”的大爱情怀和舍身为国、宁死不屈的抗争决心,铸就了抗日战争必胜的信念。

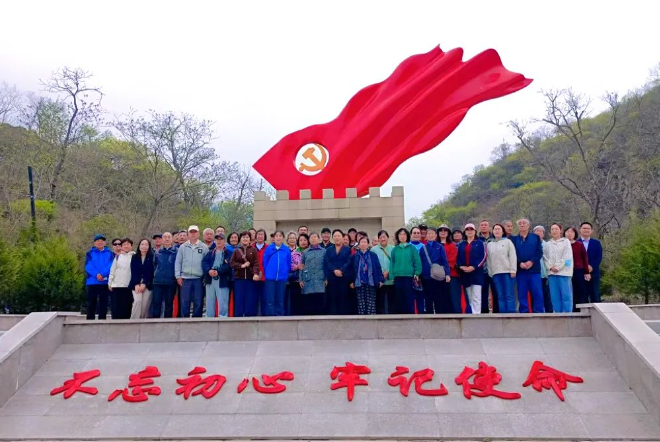

参观完毕,全体党员在离退休干部党支部组织委员兼纪检委员苏士俊的带领下,面对党旗雕塑,庄严地举起右手,重温入党誓词。每个人的内心都十分激动,入党誓词,字字铿锵有力,激励着大家坚定理想信念,不忘初心、继续前行。当年抗日英雄用血肉之躯守护山河,今天我们更要以开拓创新筑牢发展根基。

下午,大家采取室内外自由交流的方式,畅谈党史、新中国史、改革开放史,交流近代史研究所所史。诸多经验丰富的老前辈、学养深厚的老领导和老专家对年轻人有问必答,答必倾囊。参加活动的曲建君副所长以及各位在职同志均感慨受益匪浅,表示一定要从老同志手里接好这一棒,将近代史研究所的优良学风和学术文脉薪火相传下去,不断发扬光大。

次日,大家驱车来到永宁古城参观。古城始建于唐代,历史悠久。老同志们沿古城街道缓步徐行,亲眼目睹明代砖石上的岁月刻痕,真切感受“九边重镇”的军事魅力。高耸的玉皇阁矗立于古城中央,飞檐斗拱间尽显明清建筑风韵。抬头看玉皇阁繁复精美的建筑瑰宝,回首听街上淳厚质朴的火勺叫卖声,厚重的历史与鲜活的生活交织,让大家深刻体会到:“守护文化遗产,就是守护中华民族的精神家园。”

永宁古城合影

活动的最后一站,大家来到小汤山国家农业科技园区。现代化的温室大棚里,草莓、西红柿、黄瓜等长势喜人,深深浅浅的绿叶菜像画面一样铺展开来。依靠生物防虫防害技术,各种有机作物在大棚里生机勃勃,不仅有传统的蔬果品种,还有国内外培育的新品。智能喷淋和数字化管理,实时提示着土壤温湿度、光照强度等数据,科技种植走进现实,“智慧农业”让土地“开口说话”。这让大家不由心生感慨:从抗日救国到科技兴农,变的是时代课题,不变的是共产党员“敢教日月换新天”的气魄担当。

初心如磐,使命在肩。返程途中,大家感触良多。老同志们以镜头记录各种珍贵瞬间的同时,感叹“江山就是人民,人民就是江山”——80多年前党依靠群众打鬼子,今天我们依然要扎根人民谋发展。

此次主题党日活动以“红色教育+文化传承+农科观摩”为模块,通过两天的参观体验,在红色热土中重温革命历史,在古城文脉中坚定文化自信,在现代农业大棚中感悟科技振兴,构建起跨越时空的精神对话,进一步厚植了老同志和在职人员的爱国情怀,激发了党员干部永葆党性纯洁,持续科研投入的热情。参加活动的老同志和在职同志共同表示,我们既要传承革命的伟大理想,同时也要锻造面对困难的真实本领,让红色基因在创新实践中注入永不枯竭的力量。大家一致肯定,此次活动邀请在职研究人员一起学习交流,以老带青的传帮带为引领,十分有助于将党建与学科发展紧密结合,凝聚集体合力,为近代史研究所事业高质量发展贡献力量。

夕阳西下,满载收获的大巴驶向归途。远眺群山,光芒辉映,这是永不熄灭的信仰之光,是接续奋斗的复兴之梦。

两天的主题参观活动虽已结束,大家依旧难掩心潮澎湃。返回当夜,退休干部贾维研究员特赋诗一首,表达此行感受:

责任编辑:张会芳

摄影:史悦、武文娟 等