【内容提要】

19世纪初以来,银贵钱贱的现象对中国社会造成了巨大影响,各阶层收入减少,政府亏空严重。至太平天国运动兴起后,为克服日益严重的财政危机,清廷大规模出卖科举功名。浙江省温州府乐清县由此出现了一个数量庞大的异途出身的生员群体。这个被指斥为“儒枭”的群体挑战了正途出身的地域政治集团,对正途士绅掌控的地方政治权力和文化权力构成了现实的威胁。瞿振汉起义实为两个地域政治集团之间的仇恨不断加深的结果。

【关键词】

捐纳 儒枭 地域政治 地域文化

道光中期以来,民众的抗争事件日趋频繁。长期以来,学界多在阶级斗争的框架下理解晚清民众的抗争事件和运动。阶级斗争的确是一个有效的观察视角,晚清乡村租佃关系发达,佃农与田主矛盾的尖锐化和普遍化往往是大规模抗争事件的关键因素之一;但单一的阶级斗争视角尚不足以解释抗争事件背后复杂的原因。本文试图以咸丰四年(1854)发生在浙江省温州府乐清县的瞿振汉起义为例,探究在地域视角下抗争事件所呈现的复杂面相。

咸丰四年底爆发的瞿振汉起义以乐清为中心,其触角伸展到黄岩、临海和永嘉大罗山一带,影响温州府城,并曾与海上的武装力量“粤艇”联络。起义领导人还有过夺取温州府城进而“传檄全浙”的部署。虽然计划实施受阻,但也一度攻占乐清县城并建立政权。尽管起义延续时间不长,但当时产生了很大的影响。起义失败后,乐清士绅留下的记述文字,大抵持正统的政治立场,将瞿振汉起义斥之为“逆党倡乱”。民国以后,开始有人把瞿振汉称为“与异族抗衡”,光复汉族河山的“革命先烈”。此后,长期占据主流地位的看法是将其看作一场农民阶级与地主阶级的斗争。1963年《近代史资料》发表《瞿振汉起义事略》一文,该文的“编者按”将瞿振汉起义视为在太平天国运动迅猛发展的形势下全国各地“农民群起响应”的例证之一。20世纪80年代以后,学者们也多延续了这种说法,有学者把瞿振汉起义当作太平天国运动推动浙江“阶级斗争”发展的产物。也有学者在描述包括瞿振汉在内的会党起义时说,团练这种军事组织形式地主阶级能够利用,农民阶级也能利用。可以说,以阶级斗争理论来解释瞿振汉起义是长期以来的主流。

就瞿振汉起义而言,阶级斗争理论确实具有相当的说服力,但不能涵盖起义中出现的一些突出现象。例如,当时官方档案称“瞿党多系贡监生员,兵丁胥役”,“勾结党伙多人,贡、廪、生、监;书、差、兵、役居其大半”。换言之,起义的领导层有大量属于“统治阶级”的士绅。早在20世纪60年代即有学者注意到这一现象,但囿于当时的学术环境,把大量士绅参与瞿振汉起义的现象解释为“一小部分知识分子”不满清朝的统治,起义的领导者把他们争取过来,变成了革命的力量。长期搜集瞿振汉起义史料的学者赵一和胡牧则注意到,虽然历朝历代的农民起义都有知识分子参加,但他们大多献计献策成为谋士、军师之类人物,并不掌握武装力量的领导权。瞿振汉起义与此不同,贡监生员(知识分子)并非被起义领导人争取而参与暴动,士绅集团本身就是起义的发动者、组织者、领导者和指挥者。因此,尽管给两位研究者的论著作序的学者王兴福在序言中仍然将起义称为“农民起义”,胡牧却在文中说自己“一直未将他们列入农民起义的范畴中去”。进而给出了自己的解释:起义的组织领导者们,只是地主阶级中的开明人士或地主兼工商业者,以及一些城市贫民。他们有反帝、反民族压迫的积极性。在笔者看来,两位作者虽然指出了瞿振汉反叛的非“农民起义”特征,但给出的解释却并未得到史料的支持,瞿振汉起义的研究也随之陷于停滞。此后部分相关出版物多采用相类的叙述,如“以瞿振汉为首的虹军(红巾军)起义”。

2010年,罗士杰发表《地方神明如何平定叛乱:杨府君与温州地方政治(1830—1860)》,率先将地域视角引入瞿振汉起义的研究。此前的瞿振汉起义的研究成果中虽也出现大量乐清的人名,但乐清籍人物的活动都被置于国家历史的框架下,他们的行为只有在国家历史的逻辑下才获得意义。而罗士杰的研究却十分关注地方社会关系交往网络得以形成的场所,强调乐清“本地人群”在地域历史进程中的主体地位。文章描述了暴动善后过程中,受浙江巡抚派遣来处理此事的盐运使庆廉如何巧妙地利用地方神灵,弥合了乐清东西乡之间和官员士绅之间的矛盾,深刻地揭示了民间信仰与地方政治之间的互动关系。不过,文章根据镇压者“但闻东乡口音,立歼于路”以及杀戮1400多名起义者的记载,把瞿振汉军队被消灭的过程视为乐清东西乡之间的“械斗”,“械斗”发生的原因是东西乡之间的“地方世仇”。这样的解释在说服力方面是有所欠缺的,未能述及导致械斗的生存资源争夺相关的证据,也未能充分解释何以大量士绅领导、参与起义的重要现象。

本文拟从具体史实的辨析切入,将瞿振汉起义置于地方史脉络中予以梳理,并结合19世纪货币体系和捐纳则例等制度变动背景,以及人口暴增、吏治环境丕变和太平天国运动等变迁大势,透视瞿振汉起义诸多面相。

一、 银贵钱贱下的整体性生存危机

关于瞿振汉起义的背景,学界长期以来多关注外国资本主义的侵入,清政府的横征暴敛,地主阶级对农民阶级的压迫,咸丰三年(1853)的大水灾,以及太平天国运动的迅猛发展等等,这些论述都有道理,但都未得究竟,也无法解释已经拥有相当特权的一批士绅阶层参与这一历史现象。

本文以为,19世纪中期爆发瞿振汉起义的根本原因在于:在多重因素交迫下,乐清民众遭遇了不断加剧的生存危机。在这些因素中,有些并非是政治性因素,而是自然因素和经济因素。其中最重要并被长期忽视的因素是经济史家林满红提出的“银贵钱贱危机”。她的研究表明,1808年至1856年,白银相对于铜钱的价格约增长了2.5倍,由此引发了中国整体性的秩序变动。银价的变动之所以会产生巨大威力,就在于白银在19 世纪前期中国货币体系中居于核心地位。包世臣曾说:“国家地丁、课程、俸饷、捐赎无不以银起数,民间买卖书券,十八九亦以银起数,钱则视银为高下。”自雍正时期完成摊丁入亩的改革以来,中国就形成了一个以白银货币为计算和支付手段的新的国家财政体系。在这个体系下,白银成为赋役征派的主要手段,到18世纪几乎已经是“国本所系”。

白银之所以在中国经济体中居于重要的地位,除了国家的财政政策外,也源于自16世纪以来巨额的白银流入。由于东亚诸国经济发展格局的演变,1775年以后中国白银需求几乎完全依赖拉丁美洲银元。19世纪初延续了十几年的波澜壮阔的拉丁美洲独立战争,严重干扰了拉美的白银生产和全球供应,中国不仅面临白银来源的减少,还由于鸦片贸易及茶叶、生丝的国际市场不景气等原因导致白银外流,其严重的后果就是银价的疯狂上涨,白银可兑换的铜钱数量不断增加。1808年,1040 文铜钱可以换到1两白银,而瞿振汉起义前数年,兑换1两银子的铜钱数分别为2355文(1849年)、2230文(1850年)、2200文(1853年),1854年则要2270文才能兑换1两银子。

银价窜升对19世纪上半叶的中国社会造成了“无差别”打击,从国家到民间,从士绅、商人到佃户、佣工,几乎每个社会阶层都深受其害。首当其冲的还是在社会底层劳作的佃户、佣工和手工业者,因为银价的疯狂升值的另一面就是铜钱的急剧贬值,而他们微薄的工资收入只能以铜钱的方式获得。农民的农副产品交易收入也是铜钱。时任翰林院编修的吴嘉宾(1803—1864)说:“凡布帛菽粟佣工技艺以钱市易者,无不受其亏损。”由于铜钱贬值,有些田主要求佃农以白银缴纳地租,佃农就不得不用贬值的铜钱去购买涨价的白银,其收入大幅缩水,原本生计艰难者就可能濒临绝境。要理解这一点,冯桂芬的《用钱不废银议》是一篇重要的文献,他后来曾这样回顾自己撰写此文的背景:“此壬子(1852)年作。自道光中叶以后,银价渐贵,逡巡至于咸丰三四年而极,每两钱二千文以上。”作者在该文中指出,道光中后期以来,“民穷失业,去为盗贼枭徒日多”。佃农、佣工、铜钱收入者的日趋贫困乃至大量失业,无疑会导致社会的紧张和暴力的泛滥。而瞿振汉起事就恰恰发生在咸丰四年。

下层百姓遭遇悲惨境地大抵为人所熟知,但在银价飞涨阶段,田主的日子也不好过。一小部分田主会以收缴白银地租的方式把铜钱贬值的损失转嫁给佃户,但根据国家制度,缴纳田赋的义务毕竟由田产拥有者来承担,因此大部分田主并不能完全避免铜钱贬值带来的损失。道光二十五年(1845)在致贺熙龄(蔗农)的信中,左宗棠指出在“银价日昂”的情况下业农者的艰辛,也讲到了“田主以办饷折漕为苦”的境地。政府在筹办饷银和征收漕米的过程中都要把银钱比价变换带来的损失转嫁给田主。

商人、小贩也因银贵钱贱的危机而贫困化。咸丰二年(1852),冯桂芬对江浙的商业困境有这样的议论:“银贵以来,论银者不加而暗加,论钱者明加而实减。是以商贾利薄,裹足不前。”他观察到由此引起的商业凋敝:“富商大贾,倒罢一空。凡百贸易,十减五、六。”在银贵钱贱危机中,大量商人陷于困境,商铺纷纷倒闭,这就可以理解发生于乐清这场抗争中,领导集团内至少有三位从商者,即瞿振汉、金佩铨和金佩珏。

银贵钱贱的危机也波及到军队,包括八旗与绿营。清代骑兵的兵饷是每月白银2两,步兵是1.5两。道光初年政府规定,1两银子折1000文铜钱,这个价格称“例价”,而特定时间的购买白银价格称“时价”。当时价低于例价时,对士兵是有利的。但道光中后期以来,银价飞涨,时价远远高于例价,士兵的绝大多数报酬仍以贬值的铜钱支付,其实际收入因银贵钱贱而大大减少。道光二十三年(1843)四月十二日,陕西巡抚,署陕甘总督李星沅在奏折中反映:“今则每两换钱一千六百数十文,是兵丁领钱较领银每两少钱六百余文。”同年十二月初七,御史张修育也在奏折中指出:“官局鼓铸钱文,原为搭放官员养廉兵丁钱粮之用。定例纹银一两折制钱一千,而时价则纹银一两合制钱一千五六百文不等,是例价不及时价三分之二。”因此照例折钱发放兵饷,会影响“穷苦兵丁”的生计。后人对绿营兵的不屑和指责很多,但在生计日益艰难的情况下,士兵是否有战斗的意愿是大可怀疑的。因此也不难理解为什么会有不少下级军官和士兵参与瞿振汉起义。

19世纪中前期,在银贵钱贱的“无差别”攻击之下,每个社会阶层和群体都受到了伤害,那么导致民众抗争的“罪魁祸首”就只能是政府了。在叙述这段历史的时候,人们也确实把政府的横征暴敛、腐败无能当作一个重要的背景或原因。但是政府为什么会横暴到这种程度,为什么会腐败无能到如此地步,除了吏治确实存在不小的问题外,政府的诸般作为也没有太多选择。19世纪以来政府的运作在两个方面受限于历史发展的宏观格局。

第一,人口膨胀造成治理的困境。据何炳棣研究,1683年左右清代人口在1亿至1.5亿之间,到道光三十年(1850)人口增加到的4.3亿。也即人口增长到了原来的三四倍。乐清县在1731—1825年不到100年时间内人口从7.97万增至22.89万。人口爆炸产生了行政经费拮据的问题,即地方政府需要管理的人口已经增加数倍,但行政经费却没有相应的增多,因此就出现了“官不足以官之,地不足以养之,不为乱不止”的治理问题。与此相关,又出现了因聚落人口多而恃众抗法的问题,“人少尚易箝以法令,多则恃众犯令……村大人众,差役不敢拿人”。因此,19世纪中叶地方政府的无能,确乎与人口爆发式增长的这个大势相关。清代地方政府自乾隆后期开始治理危机日益加深,原因是多方面的,人口爆增是一个根本性的背景。

第二,养廉银制度的崩溃导致地方政府依靠陋规来维持运行。《治浙成规》载乐清知县的养廉银每年600两。根据清代制度规定,这600两银子要覆盖所有行政开支和知县的家庭生活开支。但由于从18世纪的前半期开始大约100年间,物价的总趋势上升,银的购买力相对贬值了2/3左右。这也意味着养廉银的大幅度缩水。据长期担任幕友的汪辉祖回忆,乾隆十七年(1752)雇一个钱谷幕友不过220两,到乾隆五十年(1785)需要800两。也就是说,到乾隆末期乐清知县的600两养廉银还不够雇一个幕友。根据清代的官箴书,州县官的基本开支有:州县的基本行政费用,地方官本人及家属的日用花销,幕友、长随、衙役和书吏的酬金和饭食,上司“三节两寿”的馈赠,上司到任、过境及谒见时赠送规礼,知府、道台进省一次州县官赠送的盘费,来自各上级衙门的摊款等等。

19世纪以来摊捐名目繁多,光是大类就有常年摊捐、遇事摊捐和由军需、河工、亏空等引起的另案摊捐,且极为频繁。距瞿振汉起义较近的两次浙江省摊捐为:嘉庆二十四年(1819)亏空954000两,分十六年扣完;道光三年(1823)亏空白银433100余两,分十三年扣完。这些亏空都分摊到浙江省的州县承担。州县官的廉俸仅摊捐一项都不够用。养廉银对州县官的开销来说,不啻杯水车薪。以至于道光帝说,即便那些清廉的有节操的官员也不得不收取陋规,并指出陋规“相沿已久,名为例禁,其实无人不取,无地不然”。政府依靠大量介于合法与非法之间的陋规以维持地方行政的运行,士绅、田主无不怨声载道,这必然会造成政府合法性的急剧流失,以至于林大椿在痛斥义军的《红寇记》中,也不得不承认瞿振汉发布的文告对地方政府的指控“颇中时弊”。

由于银贵钱贱,政府不但收入减少,还要花费更多的钱来应付原有的支出项目。原因在于大部分公共支出都需用白银支付,包括制钱铸造在内。尽管政府用制钱支付一些公共支出,但当公共支出主要用白银计算时,一些制钱不得不在钱庄换成白银。地方官员也设法将银贵钱贱的负担转嫁给民众,但由于民众普遍受到冲击而贫困化,缴纳赋税的能力也急剧弱化,政府的收入不可避免地减少。这就能够部分解释,19世纪中期以后,地方政府汲取民众财富时为什么会显得特别横暴。在银贵钱贱危机的侵逼下,民众流离失所,辗转沟壑,社会抗争暴动,政治腐败和道德沦丧等问题接踵而至。地方政府受限于历史长期演进的大势,已经不堪重负,摇摇欲坠。如果不是咸丰后期白银重新回流中国,19世纪前期出现的银贵钱贱危机几乎就是压垮骆驼的最后一根稻草。

咸丰癸丑(1853)夏秋之交,广东海盗进犯温州府城,温州镇总兵池建功不敢应敌,拥兵不出,一个镇守海岸的武官反而被海盗劫持,最后支付赎金才得以脱险。与国家正规军出钱赎买人质的丑闻形成鲜明的对照,永嘉的蒲州、玉环的灵昆、乐清的洋田和黄华等地,都是依靠地方武装组织击退海盗。林大椿评论说,“民间益知官兵为无用,乱机渐萌于此矣”。由于官府的治理危机和对民间财富的强力汲取,对政府的怨恨和藐视情绪弥漫在当地民众之中。总之,19世纪以来,人口暴增与银贵钱贱的趋势导致了民众的整体性生存危机,其显著特点是影响广泛,波及各个社会阶层。在地域社会中居于领导地位的读书人也不例外。经营着各种“生业”的异途出身的生员群体受到受创尤深。正是他们发动并领导了这次起义。

二、 “儒士”与“儒枭”

本文所谓的“儒士”指的是通过寒窗苦读在考场中考取功名的士子;“儒枭”指的是通过捐纳获得科名者,他们往往从事着各种生业,“儒枭”为一种不友善的“他称”。

具有“贡廪生监”身份的士绅占据了瞿振汉义军很大一部分中高层领导位置,这是一个非常突出的现象。赵一、胡牧制作的《红巾军人员情况表》对士绅在起义中的地位和作用有很充分的呈现。在可以考出身份的人员中,士绅一共24名,其中有2名是武生。有科举功名的贡廪生监在义军中居于绝对的领导地位。义军首领是监生瞿振汉。瞿振汉的弟弟瞿振山在义军向县城进发后任留守虹桥部队的主帅。廪生傅礼淮和刘公锐起意反叛在时间上可能还要早于瞿振汉,他们是义军中的核心人物,两人分别担任义军的参军和军师。徐天佑最早给举义提供财力支持,后任义军中军。虹桥镇的监生倪廷模、倪廷楷和徐立金都变卖家产,用于锻造兵器。起义发生后,倪廷模是义军副统帅,倪廷楷为留守虹桥副帅。从南京归来的监生金佩铨在义军入城后任乐清知县。监生胡鸣开、杨全碧、张永发,生员万希敖、万供竟、武生徐凤飞等担任义军8支路军的主帅。正是由于一批起事的领导者具备士绅的身份,起事准备阶段才可能以合法的团练组织为掩护。

何以众多廪贡生监在19世纪50年代会挑战清政府,理解这种现象的关键线索即是在士绅阶层内部分化出了一个通过捐纳获得功名的群体。在24名有科举功名起义人员中,明确具有监生身份的共有9人,他们是连清纯、瞿振汉、倪廷模、倪廷楷、胡鸣开、徐立金、张永发、杨全碧和张亨杞。笔者推测义军中还有不少生员、贡生,其身份都是通过捐纳获得的。例如,参加起义的3个贡生陆高、陆绍芳和张嘉瑞,在光绪《乐清县志·选举志》中只查到陆高1人,他是道光庚戌(1850)岁贡。其余2人付诸阙如,极有可能他们的贡生乃系捐纳所得。

根据张仲礼的研究,“监生几乎全是例监生,他们都是通过捐纳而获此衔的”。关于监生捐纳,雍正七年和乾隆十年朝廷都有具体的规定。许大龄对捐纳的历史沿革,清代捐纳制度的形成、发展阶段的具体情况,以及捐纳制度的内容及其影响等问题进行了系统的研究。他指出,在众多的捐纳名目中,捐出身是一个重要的内容,即捐监生、贡生、生员与举人。其中捐监生的数量又尤为惊人,仅1821年至1850年间,除北京和直隶以外,在全国17个省共产生 315825名捐监生。据张仲礼分析,雍正朝期间,作为遏制正途士绅集团权势的手段,创造异途士绅集团的做法是不连贯的,到嘉庆五年(1800)以后才成为一项稳定的制度,从此以后便源源不断地造就出异途绅士来。张氏认同汤象龙对道光年间前30年的监生数据,并指出在19世纪上半叶异途绅士约占整个绅士阶层人数的30%以上。

晚清以来政府财政空虚,捐纳之门更是大开,太平天国运动兴起之后,政府为开辟财源,扩充镇压反叛的经费,捐纳之风日趋兴盛。咸同间在浙江有游历和为官经历的上海人毛祥麟说:“道光辛丑(1841)、壬寅(1842)间海疆用兵,始大开捐例。咸丰初,粤匪继起,蔓延十五、六省,军饷浩繁,例遂久开不闭。”在持续而沉重的军费筹措压力下,政府出卖朝廷科名实行了“薄利多销”的政策。在雍正朝(1723—1735),捐纳“俊秀监生”需要300两银子。道光十一年(1831)庶民捐监生需银子108两。至瞿振汉起事后一年的咸丰六年(1856),捐一个监生只需二十二、三至二十六、七元。在这种情况下,略有家底的人都可以捐钱获得一个监生的头衔,由此形成了一个庞大的“异途”出身的生员群体。在瞿振汉起事的咸丰四年底,这个群体的人数可能会超过在考场上获取功名的人数。这个士绅群体的出现极大地改变了地方的政治文化生态。

异途出身的士绅虽然与正途出身的士绅有着一样的衣冠顶戴,但实质上还是界线分明的两类人。在传统社会,“士”区别于其他社会群体的显著标志就是“读书”。“读书明理”奠定了其四民之首的优越地位。而通过捐纳而获得功名的很大一部分人是不读书的,早有学者研究指出,捐纳监生者实际上都是平民出身。平民甚至成功的小商人也常会花一二百两银捐个监生头衔,来装点门面。而绝大多数的生员要靠教书、做文书工作,甚至有时靠体力劳动,勉强维持微薄的生活。他们买一个科名不过是为了提升自身的社会地位。

瞿振汉、金佩铨等人功名傍身却仍做着各自的营生,或经营商业,或经营土地。他们根本没有操练制艺赴乡试的打算。瞿振汉这样不读书的“儒生”深受正途出身士绅的歧视。被瞿振汉视为死敌的县城姜公桥徐氏宗族就规定,族内20亩族产的收入用于补贴正途出身的生员;其族规特意写明:“其纳粟入监及行伍者,虽名列仕途,不得分取。所以劝书香,励子孙也。”起草此规定的徐乃康曾被瞿振汉关押,在徐氏眼里,捐钱得来的生员就根本不算士绅。其遭遇的情状酷似太平军首领韦昌辉,虽然以他的财力足能捐一监生,但因他的出身,即使捐了监生,仍不会被当地绅士所接纳。

与瞿振汉同一时代正途出身的乐清“儒士”却有着截然不同的生活方式。与瞿振汉彼此认识而分属不同群体的林启亨、林大椿、徐献廷和徐德元等人,均正途出身。他们的日常生活就是准备科考。家资丰饶者除了应考无他事;家境贫寒者则受聘私塾,靠“舌耕”过活。此外,他们也享受着校书、藏书、晒书、借书和还书的闲雅生活。翻检他们的诗文集,对藏书的描写有“古书早蠹文多缺,旧画经霉纸有斑”。林大椿校书诗云:“春雨廉织春昼迟,小斋闲坐校书时,遗文容易讹三豕,善本凭谁借一鸱!落叶满庭劳久扫,雌黄著纸费沉思。”徐德元追溯父亲徐献廷藏书活动时有晒书的内容:“生平无他嗜好,好置图籍,购藏颇富,每岁辄暴之,躬自排比。”林大椿有咏借还书的诗句:“一痴借我一痴还,两个书痴对碧山。”陈珒尝向林大椿借书,有诗云:“与君托同心,同有好书癖,君家富收藏,四部羡充积,内有南雍史,书城真秘籍。”还有对直接书写藏书楼主人享受书香的诗句:“嫏嬛遍地是书香,消受年华不觉长”;“兰室芸编贮满囊,主人门第号书香。机云兄弟东西屋,陈许宾朋上下床。”总之,他们的生活离不开“读书”,与瞿振汉们的生活构成了两个世界。

与捐钱得功名者的另一种身份区隔是儒士们的吟诗或雅集,以此来显示自身高度的文化素养。与瞿振汉对立的士绅集团的成员,有很多人都刊刻过诗文集。另外,除了一般性的诗词唱和外,也经常举办诗社,即所谓的“雅集”。咸丰初年乐清就出现过叫“秋社”的诗社,社友写的诗集称之为《秋社联吟草》,在瞿振汉起事的这一年完成编辑。同治元年(1862)二月,太平军攻陷乐清县城。在此后的几个月里,乐清城乡遭到严重的破坏。战事甫一结束,硝烟尚未散尽,林大椿的门生黄梦香邀同好于中秋节集会于自家藏书楼——古香楼。“开筵坐花,飞觞醉月”,“藻思绮合,逸兴遄飞”,极一时之盛。因为该年闰八月,过了一个月后又是一个中秋,同人再续前游,“再歌再和”。他们的唱和之作,编为《两秋酬唱集》。像雅集胜会这样具有一定仪式性的活动不但具有象征意义,更是产生新的意义的文化演绎。他们诗歌吟唱活动不只展现了“儒士”的高雅情趣,还借此与瞿振汉那样的“粗鄙无文”的“儒枭”区别开来。

正途出身的儒士通过两种方式牢固地掌握了地方的文化权力。其一,通过地方理学传统的书写,确立自身的文化权威。例如林大椿编订《刘蒙川年谱》就包含有这样的意图。刘蒙川即南宋著名的忠贞之臣刘黻(1217—1276),乐清大桥头人。刘黻是国家忠义文化地方化的一个重要符号。林大椿给刘黻编修年谱的同时,自身也以理学传统的书写者身份融入了地方忠义思想传承的谱系。其二,他们掌握了地方史志书写的主导权。道光《乐清县志》编修时,乐清生员大约有一二千人,《乐清县志》编修职员表却仅列46人,后来成为瞿振汉敌人的文化世家的族人多列名其中,如吕岙徐氏、高垟林氏、姜公桥徐氏、荷盛郑氏、后所董氏和柳市吴氏等。参加县志编写具有确认和宣示地方文化领导地位的意义。县志中“名臣”“忠臣”“儒林”“孝友”“义行”和“列女”等人物小传的书写就是对忠孝节义的宣扬,而县志编写者因此也获得了国家意识形态的地方代言人地位。普通的“愚夫愚妇”自不必说,即便像瞿振汉那样具有监生身份的地方豪强,因为没有获得这种文化的领导地位,同样会被地方官以及林大椿、徐德元等人视为社会的边缘人物。

这些正途出身的书香人家不仅掌握了地方文化权力,同时也主导了地域社会中的公共事务的经营管理。高垟林氏的林兴运、林启亨修建修石马、兰盘及沙埭诸陡门,管理陡门启闭。以网罗邑中文献为己任。吕岙徐氏的徐献廷、徐德元父子出资独建校士馆,筑塘埭、葺两庠、重建梅溪书院。荷盛郑氏族人修葺孔庙两庑,道光初年修辑邑志,慨助2000金,他们还独资修筑地团王家陡门。修筑和管理水利设施,兴建书院,使得他们在地方公共事务上具有很大的话语权,对民众拥有强大的感召力;同时又由于他们出资修葺校士馆和孔庙等官方文教设施,与地方官也维持着良好的关系。这些都使他们在地方政治中掌控着显著的支配权。

观高垟《林氏宗谱》和吕岙《徐氏宗谱》,两个宗族成为书香门第经过了几代人的努力。林氏、吕氏都因清初政府的迁界令背井离乡。林氏族人十年后回到故土看到的景象是“村落为墟,田园荒废”。经过三代人的艰苦努力,第四代的林方乘终于成为县学生员,此为林大椿的曾祖。康熙初年,姜公桥徐氏族人徐一滈(望鹤公)为避耿精忠之乱迁居西乡吕岙村(今属柳市),在经过徐邦祥(朴庵公,徐一滈次子)、徐条吾(回峰公,徐邦翔次子)的努力下,第四代序铨衡(徐条吾第三子)在28岁那年成为县学生员。世代农耕的家庭出了一个生员,普通的农耕之家蜕变成一个书香之家,宗族地位跃升到了一个更高的层次。

其实虹桥瞿氏宗族也曾攀爬过科举的阶梯。瞿氏宗族至瞿振汉的祖父瞿朝洸时,已经积累了相当的财力。嘉庆八年(1803),他送长子去蒲岐的崇文书院就读。嘉庆十三年(1808),瞿朝洸聘请邬家桥人林浩到虹桥瞿氏宗祠任塾师,瞿振汉的父亲瞿嘉秀就读其中。可是瞿嘉秀的科举之路并不顺利,在经过多次挫败后,才于道光元年成为府学生员。科举功名的获得,似乎预示着瞿氏家族社会地位的提升,可是在贡生包贡茅撰写的瞿嘉秀传记中却说:“数奇不遇,应童试,连不得志于有司,而家道亦落矣。”年复一年的应考一方面显示了自瞿振汉祖父开始,瞿氏宗族通过获得科举功名成为书香之家的愿望甚为强烈;另一方面也由于应考花费巨大的资财而家道中落。道光辛卯(1831),年仅四十一岁的瞿嘉秀的病殁对瞿振汉一家又是一次沉重的打击。如果不是家道中落及父亲过早去世,瞿振汉未始不能继续走科举之路。既然科举之路不通,被迫经商谋生的瞿振汉只好寻找另外改变命运的机会。

假使生活在康乾“盛世”,瞿氏可能走通与林氏和徐氏一样的崛起之路,但到了人口危机、治理危机和银贵钱贱危机交相并发的道光朝,却让瞿氏跌入谷底。其父应考导致家道中落未始与银贵钱贱无关。但是,道咸时期捐例大开,以及太平天国运动狂飙突起,也给瞿振汉一个另外的崛起机会,他得以监生的身份联络境遇相仿者,逐渐形成了靠经商为业、以习武组织为工具的地方竞争势力,即瞿振汉身边集结了一个以武力和财力为后盾的边缘士绅集团。这些以财力与武力见长的“儒枭”参与地方政治角逐,使得正途出身的地方权力掌控者产生了深刻的政治秩序危机。在林大椿眼里,瞿振汉虽然是一个“监生”,但“素不知书”。林大椿指控他们“舞弄文法,武断乡闾,灭裂其廉耻,而肥润其身家”。“儒枭”的名号即为林大椿所赐。如果剔除“儒枭”所蕴含的贬义,这个词可以说是非常传神地描绘了这些非正途出身的人,那种不可遏制的进取意态。他们通过自己建立的武力组织参与角逐地方社会的权力。瞿振汉的反叛,在很大程度上可以视为通过捐纳获得功名的“儒枭”向把持地域社会权力的、正途出身的“儒士”发起挑战;相应地,“儒士”集团对瞿振汉反叛的镇压也可以视为正途出身的“儒士”成功地捍卫了自身在地域社会中的统治地位。

三、 东乡与西乡

罗士杰把瞿振汉起义被镇压视为乐清“西乡”与“东乡”之间的械斗,虽然不甚确切,但确实看到了两个地域空间之间的相互疏离和对立。乐清人习称县城乐成镇以西、以南的地区为西乡,乐成镇以北、以东的地区为东乡。在乐清历史上,东乡也曾出现了一些位高权重的政治人物,以及具有很大影响力的学者和文学家,例如南宋文状元侍御史王十朋、南宋吏部尚书兼工部尚书刘黻、元代文学家秘书监丞李孝光、明代礼部侍郎章纶、明代江西左布政使侯一元,等等。这些人物的出现都在一定程度上影响到了乐清地方政治的格局。但到了清代,自清初至瞿振汉起义前后的咸同时期,地方文化权力和政治权力则向西乡严重倾斜。

笔者利用道光《乐清县志》和《乐清县志》的《人物志》《艺文》《经籍志》及高谊的《高谊集》进行统计,在诗文创作和研究经史子集的人数及作品方面,西乡具有压倒性的优势。统计结果,西乡著述者有32人分别来自16个村庄;东乡的著述者28人,涉及9个村庄。西乡诗人、学者只比东乡多4个,但考虑到东西乡所占的面积太过悬殊,西乡的优势是极明显的。据2000年出版的新编《乐清县志》,20世纪90年代末的柳市区相当于西乡,面积仅为256.75平方公里,略高于乐清县陆域面积1174平方公里的1/5。据此东乡的面积高达917.25平方公里。西乡的“文化密度”远高于东乡。

如果说诗人、学者的数量对比还稍显朦胧,那么乐清藏书家、藏书楼的分布则使西乡为乐清文化高地的地位卓然可见。孙延钊《温州藏书家考》一文,一共提到清代乐清14位藏书家的11个藏书楼。笔者以孙氏文章为线索,利用光绪乐清县志和士人文集完善了一些基础信息。经统计,道咸时期乐清有10位藏书家、8个藏书楼。其中属于西乡的有5个藏书楼,东乡只有1个;属于西乡的藏书家有7位,东乡只有1位。藏书楼是地方乡村重要的文化地标,藏书楼主人往往会把藏书楼打造成一个综合性的文化活动空间。它首先是藏书的处所。藏书楼丰富的藏书为主人具备了著书立说的优越条件,从而有利于藏书家们积累自身的文化资本。例如林大椿多方面的学术研究就深深获益于自己的藏书。其次,藏书楼也是设帐授徒的场所。县城人徐乃康、蔡保东和万家的倪一清都曾到吕岙徐氏藏书楼二酉轩师从徐献廷读书。林大椿在菜香楼开办私塾,就学的生徒有来自高园黄梦香,来自翁垟陈诰和来自荷盛郑氏三兄弟(梦松、梦白、梦江)。他们依托藏书楼创办的私塾往往能吸引士绅之家和富户来就读,由此编织了一个由师生关系和同门关系构成的社会网络,从而增强了地方权力角逐中的竞争力。第三,藏书楼也是一个士人雅集的空间。正途出身的士绅们通过雅集形成并巩固群体认同,同时也强化了与异途出身的“儒枭”的区隔。

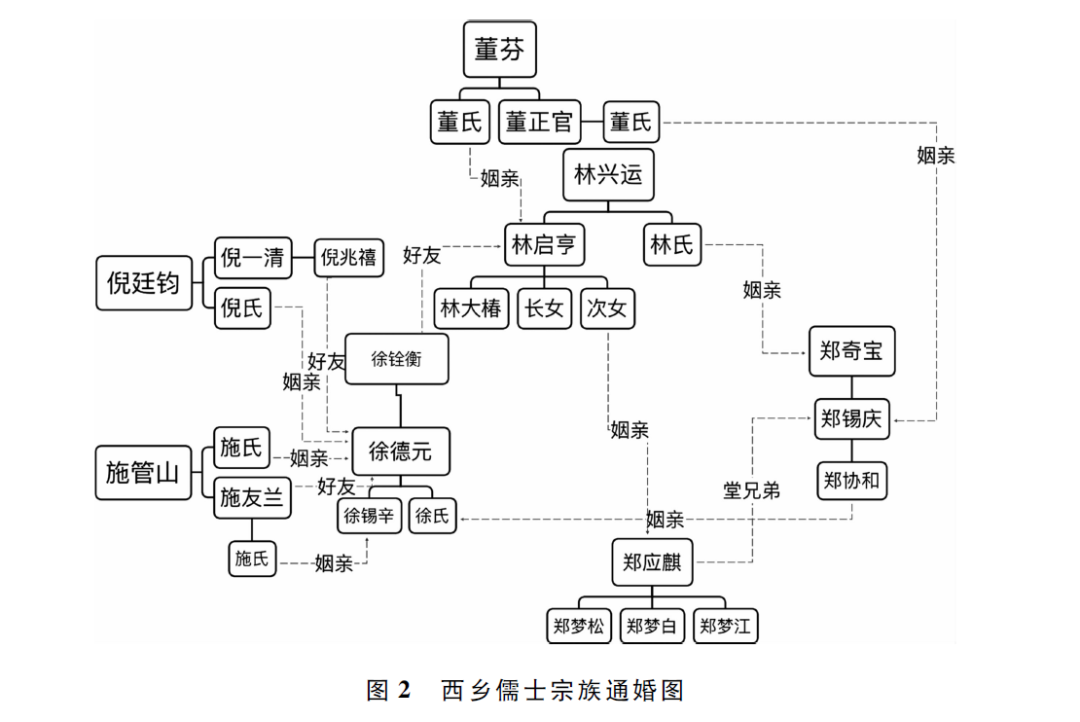

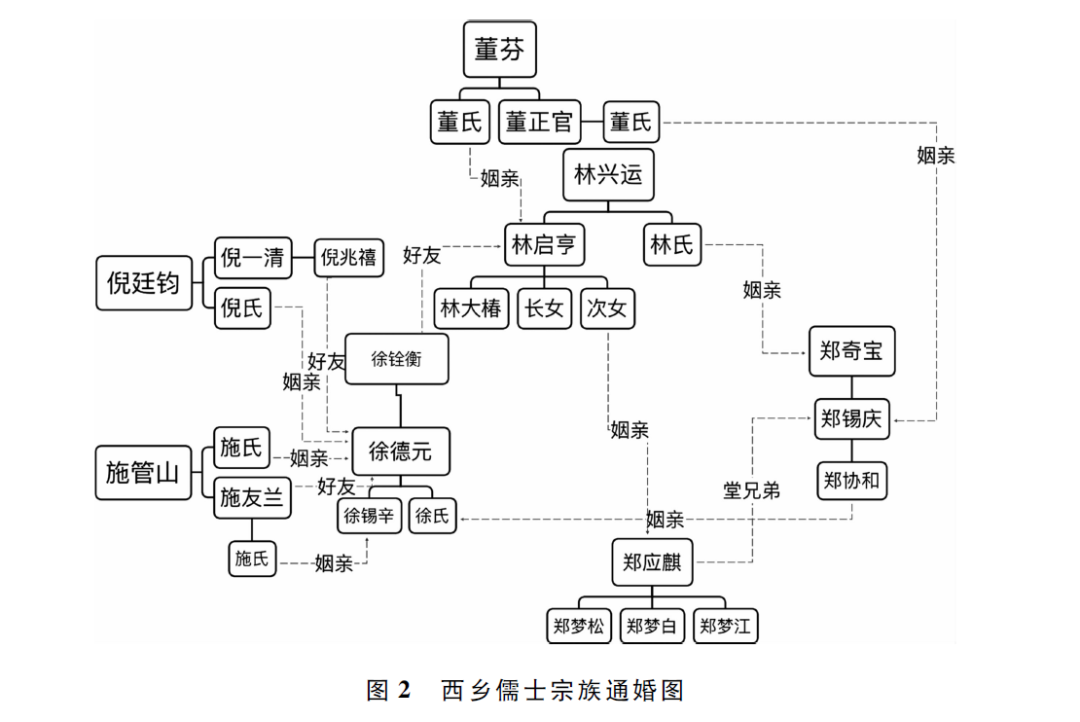

道咸以降,西乡形成了一个由正途出身的士绅构成,以师生关系、同窗关系与世代婚姻关系交织连接而成的地域集团。这个地域政治集团和文化联盟主要由吕岙徐氏、万家倪氏、后所董氏、高垟林氏、荷盛郑氏、蟾河堡施氏等文士家族构成。在诸种凝聚地域社会的纽带中,最牢固、最稳定的当属联姻。下图呈现上述6个宗族间的通婚关系。

当然,这不是说东乡生员都是异途出身,西乡生员都是正途出身,也不是说参加反叛政府的士绅都是异途出身的士绅;而是说西乡在道咸年间存在着一个具有高度凝聚性的、以书香门第构成的地域政治集团,东乡出现了一个以捐纳生监为主体构成的、在地域政治中极具进取性的政治集团。两个士绅集团的分野与地域的东西乡两个空间分布呈现出十分清晰的对应关系,且双方各具较为强烈的地域认同。

县城乐成本来是乐清县的政治中心,但由于县城中的大族主要是跟西乡结成师生关系、同窗关系和婚姻关系网络,实际上从属于西乡士绅集团。这也是后来瞿振汉袭取县城以后即身蹈险地的原因。咸丰四年冬,瞿振汉攻击县城的风声越来越紧,县城官绅首先想到的是“招西乡土兵”,但因经费无着落,此事不了了之。咸丰四年十二月十八日,瞿振汉率义军入城,瞿振汉的主要对手徐牧谦躲过义军的搜捕后,立即送儿子徐乃康“投西乡姻戚”。徐牧谦自己也是靠徐德元的帮助,才得以顺利离开乐清到瑞安孙锵鸣处搬救兵。原先竭力防御东乡义军的生员周应春在城破之日奔逃西乡,才“得免于难”。在瞿振汉踞城的7日间,西乡士绅就积极酝酿对县城的瞿振汉的攻击,柳市吴郑衡、吕岙徐德元、池头陈瑞荣陈配锦兄弟、横带桥郑煚、黄华郑济康等积极集结力量,图谋绞杀红巾军。攻占县城后,防止义军残余力量的报复以及负责治安事宜的也是西乡士绅。

反过来,红巾军分8个支路军,覆盖了东乡蒲岐、万桥、虹桥、后垟、南垟、马竂(今称“马鸟”)、南充、湖上庄和横山,共计9个村庄。瞿振汉之所以能够动员辽阔东乡中的上述村落民众参加,东乡人对西乡控制县域政治权力和文化权力的不满应该是一个重要原因。另外,瞿振汉命名自己的军队为“虹军”,显然得名于起义酝酿的中心地——虹桥,这也颇具地域认同的意味。

结 语

论证士绅阶级发动起义的原因并非本文核心问题,笔者的主要目的是揭示由异途出身构成的“儒枭”集团的崛起。所谓崛起,意指他们成为地方政治中不容忽视的力量,而非他们的起义。或可以说,早在太平天国运动兴起之前,中国部分地域的社会权力版图已经出现了结构性的变化。他们崛起于“起义”之前,以团练的合法外衣为掩护与正途出身的儒士展开权力角逐。假使没有太平天国运动的发生,或者太平天国运动虽然发生,他们却没有接受运动的刺激起意反清,“儒枭”集团在19世纪中期崛起的事实并不会改变。当然,如果他们没有发动起义,今天就不会有那么多关于他们的史料存留下来,他们留给我们的只是一个朦胧的身影。

在以近代中国社会转型为主旨的一系列研究中,萧公权、魏斐德、孔飞力和罗威廉等学者都从各自选择的地域,对19世纪中前期士绅阶层的角色、社会功能和社会地位的变化进行了深入的考察。这些研究多少都注意到地方绅士阶层的内部分化,不同层次的士绅分享的权力相去甚远,但似未有将内部分化的士绅阶层视作一个相对独立的政治集团予以把握的。在这里不得不说,张仲礼经典的研究成果《中国绅士》中的一个观点被严重忽视了,即他认为自雍正皇帝开始,朝廷扩大捐纳制度是为了造就一个异途绅士集团以制约正途绅士;因为正途出身的士绅利用师友同年等学缘关系结成朋党,朝廷通过捐纳制度创造一个别样的绅士集团,作为牵制正途出身士绅的一种平衡力量。这一说法在《中国绅士》中多次出现。

本文的研究并不是为了提醒同仁注意张氏的学术论断,而是在地方史的脉络中揭示“儒枭”集团的生存处境与行为抉择。正途出身的正统“儒士”与异途出身的“儒枭”在地域社会展开或明或暗的权力角逐,这或许是19世纪中期以降中国社会的常态,但在二者的矛盾冲突尚未爆发为公开的武力搏杀前,不易为人所觉察。易言之,瞿振汉事件夹杂着地域歧视、真假难辨的反清布告和正统意识形态的扭曲等因素而复杂化,瞿振汉起义实为两个政治文化集团之间的仇恨不断恶化的结果。这个被称为“儒枭”的士绅集团具有三个基本特征:第一,大部分成员的科名得自捐纳;第二,尽管他们拥有“士绅”的法律地位,但实际享有的名声、特权和经济手段更接近于“平民”;第三,在一定的社会历史条件下,他们会向正途出身士绅集团的文化权力和政治权力发起挑战。

那么,乐清异途出身之“儒枭”的崛起究竟有多少代表性,这是地域史研究中常常被人追问的问题。这恐怕需要有更多实证性的地域史研究才能做出可靠的判断。但是可以断言,这个历史现象产生的背景和原因并非乐清所独有。19世纪以来,番薯、玉米等美洲作物普遍种植引发的人口爆炸,养廉银制度名存实亡,陋规泛滥致使王朝统治合法性急剧流失,地方政府深陷治理危机,嘉庆后期“银贵钱贱”危机频频引爆社会冲突,这些都是在广阔地域上演的“全国性剧目”。

从事实层面看,19世纪中前期各地的造反中我们可以看到许多异途出身的“儒枭”的朦胧身影。例如道光十六年(1836)湖南新宁蓝正樽领导的抗争,据《新宁县志》记载蓝正樽的监生身份即系捐纳所得。嘉庆十九年(1814)福建建宁杨克荣组建“红钱会”,多种相关史料称杨克荣系贡生。但民国《建宁县志·选举表》的贡生一栏,并未出现“杨克荣”的名字。因此,杨克荣的贡生身份很可能为捐纳所得。咸丰三年,闽中爆发了由林俊领导的反政府武装暴动。林俊的身份是武生员,林俊之父林捷云为道光元年的恩科武举人。虽然武生员、武举人也算“正途”出生,但与文举人、文生员相比,无疑是属于边缘化的。值得注意的是,早就有学者注意到闽中红钱会的起事,并未跳脱乡土社会,以及宗族的庇护,显然其中也具有地域政治角逐的性质。当然,我们目前还不清楚以上几个事件的地方背景,但19世纪中前期地方社会的抗争事件在地域社会中的确切含义很值得进行深入的探讨。

(文章来源:《近代史研究》2023年第1期,注释从略)