【内容提要】

晚清天津开埠后,作为北方重要交通枢纽和经济中心得到快速发展。天津城利用自然地势和沟渠水闸导出废水的旧有排水系统,因人口增加、城区扩展而不断拓展,形成由人力运送、沟渠河槽网络、固定排水地点和沟泥回收等环节组成的排水模式。在此过程中,城市污水中的有机物质,可通过秽水沟泥包运等城乡肥料交易活动返回农田。而在租界中出现的近代下水管道及相关卫生设备以管道运送方式,避免了人力和路面运输带来的卫生问题。但这一变化也减少了沟泥量和肥料贸易,削弱了城市与周边环境的联系和城市向乡村的物质流动,造成城市新陈代谢断裂,并影响到城市内外的生态状况。

【关键词】

近代天津 排水系统 城市环境

用水、排水问题是古今中外城市建设、发展中的一项重要议题。中国古代城市自成一体的排水措施已引起建筑学界的关注,而史学界也从卫生角度关注到中国城市的排水问题,并从技术管理等层面关注到近代中国城市的排水转型、环境变革、污染治理等城市内部的问题。其中,作为城市新陈代谢重要环节的排水设施虽然位于城中,却发挥着连通周边自然的重要作用,影响城内环境之余也改变了城市与外部环境的联系方式。尤其是近代城市排水系统的变革,更能体现中国城市现代化过程中的生态变迁。

20世纪70年代以来,随着人类对自然的影响日益明显,作为典型人工环境的城市也吸引了研究者的关注。医疗卫生史研究关注城市的环境卫生变化,尤其侧重分析其作为近代化的重要部分对社会生活的综合影响。城市生态学研究者则将城市视为一个以人为中心的生态系统,探究城市环境运作状态并尝试解决相应的环境问题。而城市环境史研究者则尝试从历史角度出发,关注人类活动对城市环境产生的具体影响,如马丁·麦乐西(Martin V. Melosi)论述卫生设施对城市内部景观的塑造,威廉·克罗农(William Cronon)探析城市经济活动对周边环境产生的改变和影响,都说明“将城市放回其广阔的生态系统延展的历史当中”的必要性。城市作为一个人工生态系统处于自然生态系统内,且两者间存在着千丝万缕的联系和互动,其中的一个核心问题便是物质交换。就此而言,唯物主义生态观关于城乡物质流动的分析对环境史研究颇有借鉴价值。马克思认为人与自然之间存在一种不断进化的物质关系,而资本主义工业化的发展则让“人以衣食形式消费掉的土地组成部分不能回归土地”,造成了新陈代谢裂隙,且在不断推进的工业化影响下,这一断裂日益扩大。

从这一角度出发,近代中国城市排水系统变革也是观察城乡之间物质流动关系变化的一个重要窗口,可以作为“近代人与自然关系演变的主要标识”。天津是近代北方市政变革最典型的开埠城市,其排水问题兼具自然地理需求与技术革新特色,能够为近代城市排水系统研究提供经典案例。故此,本文将梳理近代天津城市排水系统的发展、演化和主要问题,并尝试分析废水处理方式变化对城市与乡村物质流动的影响,进而说明城市排水系统的生态意义。

一、水城天津的排水困境

天津城与水有着不解之缘,两者间错综复杂的关系可远推至全新世海侵时期,彼时全球海平面上涨使渤海的海岸线一路西进,吞没了广大的近岸区域。津门故里皆在渤海的浪花之下,直到距今8000年左右海岸线后撤,留下了数道清晰的贝壳堤,经海水塑造的低缓平原才得以重见天日。

从地势看,天津平原极其低平,因北倚燕山、西邻太行,整体呈北高南低、西北高东南低的倾斜簸箕形态。因此,当暖湿的季风从海洋吹向陆地时,受燕山—太行山脉阻碍被迫向上抬升形成降水,充实了山林蓄水系统并形成了大大小小的地表径流,在低洼处汇集成为众多河流;此外,从西部黄土高原东流而下的河流总数亦不少,其中长度在20公里以上者便有300多条。这些来源各异的河流汇入南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河等海河上游的主要支流,使得海河干流水量丰沛,雨季甚至经常泛溢。自东汉永兴元年(153)以来的记载中,天津有428年因暴雨引发洪涝灾害,其中1840—1948年有102年出现洪涝问题,因此河流下游平原常见洪水导致的季节性湖泊和湿地。

明永乐二年(1404)建造的天津城位于海河干流起始点的西南河岸。水流聚集、海陆交汇、临近京畿的地理位置赋予了天津得天独厚的区位优势,加之漕运交通和戍防安全而崛起壮大,到清代天津已成为“天下粮艘商舶鱼贯而进,殆无虚日”,“转粟排千舰,分流纳九河”的重要商埠。外国人的旅行记录同样可以佐证天津城市的状况,如1793年英国马戛尔尼(George Macartney)使团的船队途经天津时,随行人员记录此处“河中船只甚多,不可以数计”,“一段水路上,所见来往的船数在六百只以上”;1816年阿美士德(William Pitt Amherst)使团的行记亦描绘了海河河道中有大量船只,还记录“站在河两岸上的人,多得不可胜计”,表明当时天津是水运交通发达、人口稠密的大都会。

不过,因天津自然环境多水低洼而导致积水过多,也造成了城市的排水困境。现代测量数据显示,天津市区海拔很低且颇为平坦,“西北高为6米左右,东南低为2米,全长12公里,高差4米左右,一般地面标高为2—3米左右,地面坡度不足3‰”。低缓的地貌加上滨海临河的地理特点,造成城区容易积水,在雨季面临严峻的内涝和泄洪问题,也导致城市内外出现大量洼淀,有些至今还能在方言和地名中找到痕迹。已有研究显示天津的很多地名与水相关,从最普遍的沽、洼、堤、沟、桥、闸等直接与水有关的词汇,到台(高地)、坨(土堆)、头(河岸末梢)等描述地势和河流区位的词汇,在天津的地名中频繁出现。此外,天津还有一种独特的以“方位词”加“开”构成的地名,用以描述郊外“开洼”地带,如北开即天津城北的开阔地,亦可证明城市低平之状。

因为地势低洼,天津城选址时便考虑了防洪和排涝的需求,将城基定在子牙河、南运河与北运河合流进入海河的三岔河口西南部,“东去潞河二百二十步,北抵卫河二百步”相对较高的台地上。城区所在之地,东北方临近海河一侧略高,而西南方相对低洼,因此,尽管积水现象非常普遍,但从城东部护城河引入城内的河水,仍可夹带城市废水,随自然地势流进城南沟渠,进而排入西南城外的广阔洼淀。水流大致经过了城内、环城和城外三个沟渠系统。

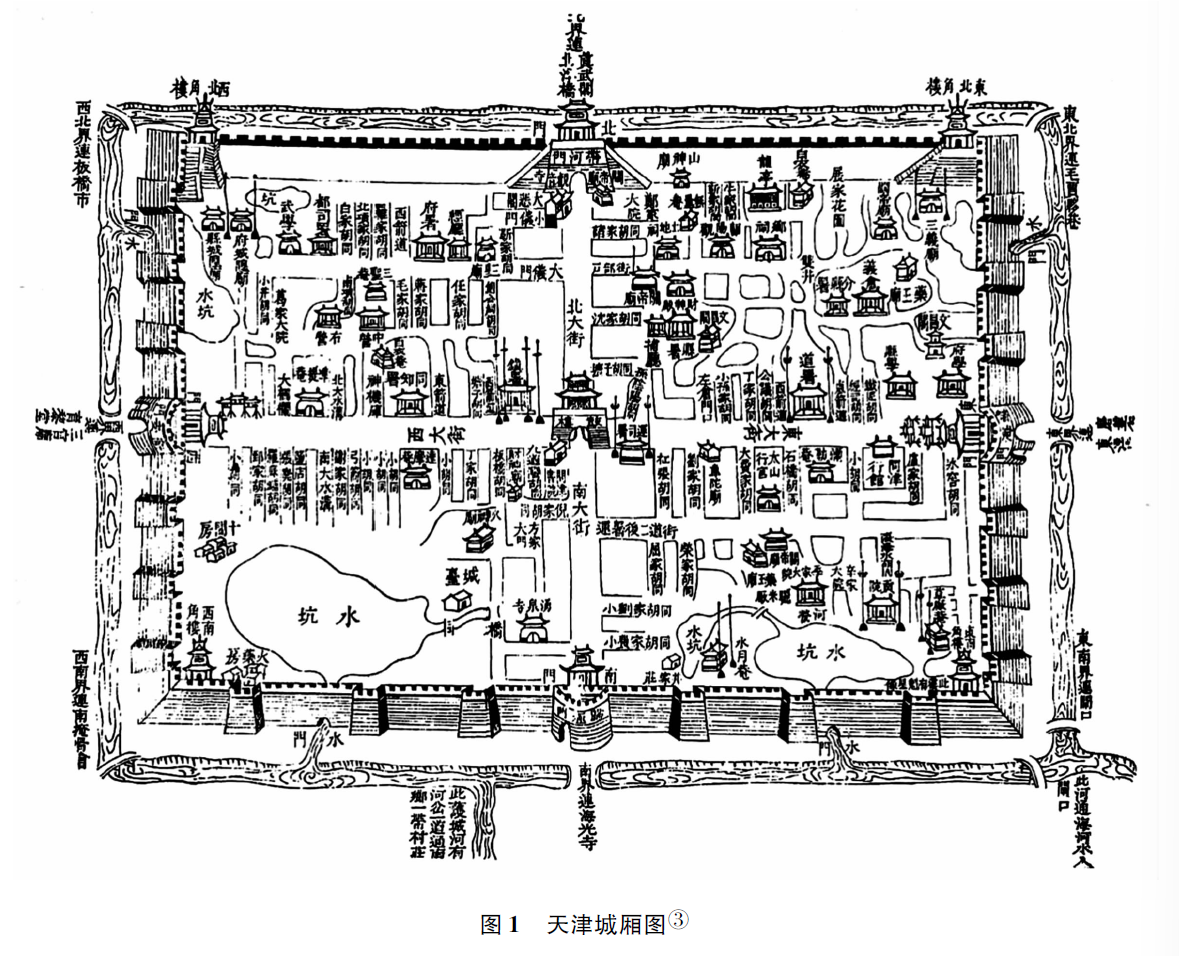

天津城虽然建筑在地势相对较高的河岸台地,但仍处于海河下游低平环水的自然环境中。据记载,天津城内“四隅皆有水洼”,且于低洼处分布着多个大小不等的水坑(见图1)。这些水坑成为容纳、消化城市污水的重要区域。尤其是城内四角相对较大的水坑,可以通过城墙的水门与城墙外壕沟相连,将城内积聚的污水宣泄到城外。而城内水坑蓄积了大量居民的生活污水,也起到对污水进行初步沉淀,减少护城河淤积的作用。围绕城墙的护城河是城市水系的重要组成部分,不仅有军事防御作用,还能兼顾引水排水功能。天津的护城河在城市的东南角经石闸与海河相通,而海河干流尾闾受海潮影响,每日有潮汐涌动的逆河现象。护城河东南闸门便利用海河潮涌,适时启闭以便引水入城、涤荡污秽。然而,一旦闸口闭塞,便会造成“水涸壕平,内外渠沟皆不能通”。乾隆二年(1737)石闸重修后通水,直隶学政钱陈群作《重修天津护城河水闸记》,总结了闸之六利,尤其强调“城内沟渎之水壅滞无归,有闸则积水可流、积秽可泄”,表明护城河配合水闸的设计,能够将城内污水外排。同时,由于河道坡度平缓,外排的废水既可以从东侧流进海河,亦能够由西侧进入城外水域。

护城河在天津城西南角与洼淀相连,形成的积水汇成地表径流流向南郊荒地。天津城西南由于城墙外地势低,经常遭遇洪水侵袭。明万历三十二年(1604),因城西南方的教场口岸冲决,导致“浸及城砖二十四层”;清代为保护城墙,在天津城西门外百里处修建了陆公堤。由于频遭水患,此处洼淀数量众多,《天津府志》称津城“西接群淀,南控青齐”。群淀中最有名者即城西门外以南长满芦苇的水塘,因为水域广阔而被誉为津门八景中的“南原樵影”。水势较大时,分散的水塘还会连成大泊,起到储水、防洪效用。

同时,城南洼地积水溢出向南形成的水道,也在城郊农业开发过程中逐渐被人为加固和扩展。天津的平原地区因长期积水,土壤盐碱化问题严重,大部分区域甚至无法进行耕种,故《天津府志》称此地“当九河下梢,斥卤不毛”,“无沃田,人皆以贾趋利”。随阿美士德使团访华的英国博物学家克拉克·阿裨尔(Clarke Abel),从植物学的角度观察、记录了海河入海口到天津城的植被景观。据其描述,当时海河“堤外的乡村地势很低,从船上很难看得清楚,但是我们能看到显现出一片单调乏味的荒地,没有耕作的迹象。偶尔会看到,在紧靠河边的土房周围,有小块的谷子地,在谷子中间夹种着一些豆子;可是,简直无法想象他们种的这些庄稼能维持他们的生计”,展现了土地低平、盐碱严重地区农业的艰难状态。

在积水和盐碱土地上推广农业需要修造水利工程,因此明清两代均有地方官员在天津部分区域开掘沟渠、“洗碱种稻”。这些水利工程虽为兴农,也让天津城外的河网进一步向南发展。如康熙年间蓝理在天津城南贺家口至八里台一带修建引河,利用海河潮水灌溉农田,由此将城南河渠与海河连通。此后,又在海光寺一带“创修河道汊港,旱则汲引,涝则泄放”。而19世纪末僧格林沁在天津戍防时挖掘的护城壕沟(即后来的墙子河),则进一步使卫津河在海光寺一带与海河连通。这些沟渠连接着天津城水系与南郊农田,因此钱陈群在谈及护城河水闸的作用时才会提到,“城南碱地,必借清水灌溉,有闸则沟浍宣通,硗确之地皆成肥壤”,指出护城河水闸的启闭能够影响城南农田,亦表明城内与南郊两个水系的关系紧密。

总体而言,由于自然地理原因,天津城容易积水,也受到多水环境正反两方面的影响。一方面,天津城周边众多的河流,带来了便捷的水运条件和发展机遇,塑造了天津以漕运为主的经济特色以及洼淀遍布、水流纵横的北方水乡状貌;另一方面,天津城一直面临排水不畅的困扰。为了适应这一特殊的自然条件,天津城逐渐发展出以护城河沟通内外水系,以海河潮水冲洗城市沟渠污秽的排水方法,形成了“有大河以绕其东北,有小河以环其西南,大河总其干,小河分其支,脉络周通,土风清美”的水网,但仍然不能完全避免积水难排的问题。天津城内水塘多见,但沟渠、河道因高差较小、水流平缓而常常淤塞,护城河也囤积大量垃圾污物,尤其是城南洼淀区域更是一片荒凉。天津的城市建筑主要分布于远离低洼和排水不畅区域的城区和城东北部三岔河口一带,而天津城外南部的开阔区域则成为暴雨和洪峰来临时的天然泄洪区,常常水雾缭绕,汪洋一片。清代诗人张问陶旅经天津时,曾感慨“十里鱼盐新泽国,二分烟月小扬州”;当地诗人华长卿则直接将天津的水色描述为“七十二沽花共水,一般风味小江南”。在诗人笔下,天津是浸润在河湖海色之间的北方水城形象,同时也意味着将城市中产生的生活、生产废水运出具有一定的难度。

二、 近代天津沟渠排水系统的发展

从生态学角度看,新陈代谢是生物最基本的特征,生物就是在不断从外界获取所需的物质和能量,并把产生废物排出体外的新陈代谢作用下生存的。而城市与生物相同,在依赖外界养料的同时也要产生废物,排出废水便是城市新陈代谢中的重要环节。早期城市的污水是各种生活用水的混合物,其中有生活废水,也有食物残渣、厨余垃圾,甚至排泄物等有机物质。这些污水在外排过程中,一部分经过沉淀在城内被回收利用,另一部分则流入城外的自然水体完成代谢降解。在城市规模适度、自然水域充足时,水体的容纳和净化作用能够支撑城市废水的代谢需求,一定程度上形成了城市发展与自然环境的动态平衡,从而保持了城市的宜居性。然而,当城市进入近代化快速扩展阶段,大幅增长的废水对城市卫生环境形成压力,也对既有排水系统提出挑战。

天津开埠后开启了近代化历程,城市范围扩大、人口上升,排水系统也发生了变化。废水的运输和处理,一方面,在满足城市发展新需求的同时,更注重效率和规范;另一方面,仍然在污水的肥料转化方面努力维系着城市与田园之间的联系。由此,天津原有的城市排水系统融入了一些现代元素而持续扩大,河渠清理也产生了专有行业公会,表现出新旧并存的转型期状态。从物质流动角度考察此时污水在城市的移动路径,可大致将近代天津的沟渠排水系统划分为人力运送、沟渠河槽网络、固定排水地点和沟泥回收四个部分。

人力运输污水是近代城市排水不可忽视的部分。在城市发展过程中,居住人口持续增加并向原本缺乏排水沟渠或低洼地区的扩展,直接导致每日倾倒污水的路程增加,倒水逐渐成为一项耗费时间和精力的劳动。因此,居民除自行倾倒污水外,有余资者还会雇人帮助倾倒污水,而从事这项工作的人被统称为秽水夫。秽水夫的工作有时由水夫兼任,他们在送水时顺便将居民积攒的污水运走。随着污水排水需求上升,也出现了专门的秽水夫。据1936年天津市公安局的统计显示,当时天津各区已有秽水夫591名。秽水夫的运水工具有的是简单的秽水桶,靠肩挑手拎或者骡马运输完成倾倒;有的用秽水车运送,但敞开式的运输工具常常会将脏水泼洒到路上,造成环境污染。

近代城市里的秽水行业因关乎居民基本生活而迅速发展,秽水从业者逐渐结成团体,影响不断扩大。1931年当商人步啸埜等人欲出资14万创办清洁合作社包运全市秽水和灰粪时,全市水夫、粪夫因恐此社成立后“数万人之生计必将断绝”,不仅通电全国请求援助,还推举代表至各机关请愿,“誓死反对清洁合作社”,导致此事最终悬置。同样,1937年天津市民要求与官方合办清洁合作社的消息,也激起了在津山东籍水夫(包括净水与秽水夫)8000余人反对,并推举代表李福林向旅津鲁同乡会请求援助,呈请市府取消此项提议,可见行业之社会影响。由于秽水与粪便不同,不能送往粪厂换取收益,所以秽水夫的收入主要来自雇主的佣金,因之时常出现利益冲突,较为常见的是居民投诉秽水夫为图收益,只收粪便不倒秽水。此外,也常有秽水夫为图省事随意倾倒污水,造成沟渠河道淤塞,而警察局对此也只能敦促,别无他法。由于运送秽水直接关系到居民的日常生活,尤其是城市无沟区域住户的排水完全依赖人力运送,这些地区也最易出现因秽水夫消极怠工、漫天要价,居民无法负担,而暂停排水的问题,造成居民住宅如同猪圈,街道“屎尿满街,秽气熏人”。

秽水倒入沟渠河道,只是完成了污水运输的第一步,沟渠河网等地表排水渠道才是此时城市排水系统的主干。近代,天津城内的排水渠道发生了明显改变,尤其是1900年八国联军攻陷天津后建立都统衙门,以维护城市卫生名义拆除天津的城墙并填平护城河后,原来连接天津城内外水域的污水通道也遭堵塞,旧城区域的排水问题日益严重,新建下水道频频成为都统衙门临时政府会议讨论的重点。

1902年袁世凯接管天津后,为解决天津旧城的排水问题,利用拆除下来的城砖在原南城墙外的护城河故道上砌造了一条东西走向的官沟,使海河右岸的天津城东南城角与南门外的水门连通,从而将城中废水导入城外西南侧的蓄水池(四方坑)。这条砖沟“坡度很缓,既可向海河排水,防汛时又可使雨、污水排入四方坑”。此时,天津旧城内“所有通衢,俱作石路,并将郡城内外沟渠一律疏浚”,尤其是取代城墙的环城马路和与租界相连的部分路段,还用柏油铺面,仿效租界筑造新式街道排水设施。

旧城的污水主要通过排水渠道流向城外西南区域的开阔荒地,然而,随着丁戊奇荒时大量流民涌入,以及庚子后天津城墙拆除和租界影响的进一步扩大,原有荒地人烟增多、建筑日繁,出现了收容救济女性和幼童的慈善组织广仁堂、推广教育的南开中学校,以及电车公司车厂等建筑设施。到20世纪30年代,天津的城区范围已向南扩至海光寺一带。随着住宅生活区增多,排水需求也更为强烈,并形成了两个主要排水渠道。其一,是天津城南部的赤龙河。赤龙河原为从天津城南侧护城河向南排水的渠道,经菜桥子、杨家大桥和宁家大桥在海光寺一带与墙子河、卫津河汇合;城濠填塞后,赤龙河水道缩短至以菜桥子为起点,吸纳了南市人口密集地区的大量生活污水,因为污水囤积呈现红褐色而名为赤龙。其二,是位于天津城西南的南开蓄水池。南开蓄水池位于赤龙河西侧的广仁堂附近,是1900年比利时商人修建电车公司仓库时开辟的储水坑,不仅汇集了周边居民区的废水,亦是天津旧城排水系统的终点。蓄水池的南侧挖掘了人工河道与墙子河西段连通,但因为位置低下,积水不易自动流出,又在沟口装设了抽水机,当水池储满时开机抽水,将废水排入墙子河。抽水房的两个烟囱在水池东南矗立,因而此地也被称为“双烟筒”。由于排水不畅,蓄水池经常淤积而呈现紫红之色,臭气随风可飘散到数里之外。至民国末年,此地已成为一个占地130余亩的大臭坑。

天津旧城东南侧城区因租界的建立,带动了墙子河成为重要的排水渠道。尤其是卫津河至海河的墙子河东段,被不断扩大的租界区占据而沦为租界的内部河道,随后成为租界下水道的主要排水渠。租界在该河段的两端安设水闸,分时启闭,利用海河潮水清理污秽,并在海光寺一侧与华人居住区域分隔。这种水域分割虽然有益租界卫生,却影响了旧城一带的积水排放和城南河道的畅通,甚至波及南墙子河区域的农田灌溉水源和乡村与城市之间的商贸交通,一度引发了中国居民的强烈抗议。

近代以来,天津城区范围除向城南扩展外,在海河三岔河口的东北方向也有新发展,并形成了以金钟河为主的排水道。金钟河流经的河北新区,是20世纪初采用现代城市规划理念设计的新城市中心,周边居住人口也逐渐增加,但除少数路段铺设了地下管道,其余均采用砖或土质的明沟排水,河北大经路等主干道路的排水口通向金钟河。金钟河开挖于明天顺二年(1458),本是一条人工减河,但经历了上游挖掘新开河和“塞支强干”建闸,以及1919年海河裁弯改直等一系列改造工程后,原有的分流、泄洪功能逐渐淡化,承担了更多的排水功能。

赤龙河、南开蓄水池、墙子河和金钟河等沟渠河道构成了近代天津城市废水外排的主要网络。这些排水沟渠与城市取水的主要河流(南运河、子牙河)相距甚远,符合现代城市卫生的清浊隔离要求,同时也提供了一条特殊的城乡物质交流渠道。尤其是天津旧城南部赤龙河、墙子河、卫津河等水流交汇的海光寺一带,逐渐成为南部粮食、果蔬、窑砖北上入城,城市粪土南下流向乡村的重要渠道,与城市东北方向的漕运要道三岔口有相似的交通枢纽作用,故被市民称为“臭三岔口”,成为近代天津废水网络的一大特色。

为配合这套排水网络工作,近代天津还出现了固定排水点及与之相关的基础设施建设,成为城市排水管理的新环节。由于散漫式倾倒污水会破坏整个堤岸且有害城市卫生,因此近代天津在推行卫生环境管理过程中,开始逐渐规范倾倒污水的行为和地点。租界是最早出现固定污水倾倒点的地区,如日租界很早就用固定排水口作为维护堤岸、保护卫生的手段,为此设置了排水口设施“污水弃场”,还在海河沿线建立了专门用于倾倒废水的栈桥。近代天津市政管理也仿效租界,设立了固定的排水地点,设有专门的秽水码头和秽水口,并安装了秽水簸箕和秽水池等收纳污水、保护堤岸的辅助排水的基础设施。

秽水簸箕是比较常见的排水设施,因其形状似簸箕而得名,一般建于河岸边,开口一侧面对河道,是抛弃秽水的一种简易装置,有木质和铅铁的质地差别。沟岸设置秽水簸箕,一方面可以作为倾倒废水的定点标志,另一方面也能避免污水直接冲下而损伤土质堤岸。不过,从秽水口调查资料看,设置秽水簸箕的堤岸因为长期受固定水流冲击,也会出现“冲刷沟坡且时日经久,极易坍塌”的问题,进而导致“各处皆成倾倒污水之处”。可见,污水簸箕虽能在一定程度上防范倾倒污水对河堤的伤害,但并不能根本解决水流长期冲击造成的堤岸侵蚀问题。相对而言,秽水池在保护河堤方面的效果更突出。秽水池的建造结构略为复杂,水池露于地表部分为砖砌正方形水池,因外形似井口也被称为秽水井或脏水井。秽水池的地基一般深至八尺,且需夯实地基、做好反水,并用水泥做里以防渗水伤害堤岸。水池中间设置下水口,水口有铁篦过滤大块污物,底部连接缸管从地下通向河道,对堤岸起到保护的作用。

此外,天津城中也出现了一些非官方的排水地沟,以及随着城市发展而被迫成为排水点的公用设施。从生活区通向主要沟渠的地沟也成为重要的污水倾倒点。如贾家大桥后的流水沟,因附近居民相约成习地向此处倾倒废水,导致这里污水“遍地皆是,日久蒸腾,恶臭难闻”。而近代城市的公厕因兼具泄水功能,也被附近居民和秽水夫用于倾倒废水。这些公厕大多位于河流或沟渠两侧,且尿池不设存储器具,可以直接通向自然水体。不过,因为居民和秽水夫随意倾倒污水,也不时引起卫生问题。如1940年宁家大桥旁的厕所,便因“厕所门前污水沟每日水夫倾倒任意溢流”,造成恶劣环境污染而受到处罚;北大关东侧的公厕因尿池安装下渗管,也被周边居民默认为排水口,导致厕所“终日流溢,遍坡污秽”。这些约定俗成的排水地点虽然卫生堪忧,但也起到了限定地点、便于卫生管理的作用。

城市废水通过固定地点进入沟渠水网远非排水系统的重点,清理容易堵塞的沟渠并运走沟泥,才是城市排水系统中最隐蔽而不可或缺的关键环节。近代城市生活废水中含有大量固态物质,在坡度平缓地段和排水口附近容易淤积,尤其是这些杂质经过河水的长时间浸泡,腐化为黏稠泥浆后,更加难以凭借自然之力清除,因此定期由人力清理淤泥是维持市政卫生的一项重要工作。淤泥清运较为烦琐,天津英租界曾采用元宝车运输租界内沟渠和化粪井中的淤泥;1945年后,天津市政部门以人力手推车上置50加仑大小的汽油桶运送清理沟渠中的河泥;1946年疏浚墙子河时清掏了大量淤泥,一度使用轻便铁道运输,铁路由墙子河北面的马路延伸至海光寺东侧的水塘,为了防止铁路线上发生交通事故,卫生工程处还请求警察局予以交通协助。

从河渠中清理出的一部分淤泥被用于吹垫城市土地。所谓吹垫土地,是“围埝筑池”填平洼地的一种方法,操作者先在一个划定区域外筑造土埝,高度要超出规划要求的地平面,中间形成池状,然后向池内注入河泥,待淤泥在池内沉淀,水分完全蒸发后即算完工。租界早期填平抬高地面就使用了吹垫方法,“填垫的泥土高低不一,将洼地垫高有10到20英尺不等”,之后在填平的土地上进行施工建设。租界经常用河泥平垫土地,因此对于吹垫活动的管理也相对精细。如英租界在传染病流行时段禁止开展取土平垫工程,以防因脏土造成的疾病传播;同时,为保护租界内工程使用的淤泥不轻易流出,还出台严禁挪用租界内泥土填补外区坑洼的规定。天津城其他地区也有用河泥吹垫地面的情况。如1946年天津市在疏浚墙子河、赤龙河时挖出不少淤泥,当时恰逢南开大学复校建设,南开大学校长张伯苓为索取淤泥事项专门致信天津市政府卫生工程处,说明“校内坑地颇多,必须垫平方能建筑”,请求使用河泥吹垫八里台校址。

另一部分河泥则被清掏制作为肥料,运往天津城周边乡村的农田。废水虽具有肥料价值,但养分稀薄且运输困难,所以直接回收废水者很少,以至于很多以贩卖粪秽为生的公厕并不设置尿池,尿液或被直接倾入河沟,或从渗坑排入地下。然而,废水在沟渠中沉淀而成的淤泥却有所不同,沟泥中含有地面径流冲刷土壤表层带来的细小土粒和有机物,也有水生动植物的遗体和排泄物腐烂分解后的物质,加上废水中的有机质,颇具肥力又接近固态而适于运输,因此深受城市粪业关注,还出现了专事秽水沟泥清运的行业。

包运秽水沟泥者一般会承包有秽水簸箕或固定排水点的河段,并向政府分年度缴款。他们将清理出的沟泥装船运往天津周边的乡村,卖与农民作为肥料使用。不过,沟泥包运业也存在很大风险,天灾人祸都会严重影响从业者的收入。如1938年包运船户左金堂,因战争爆发导致收入骤跌,“去年津变……交通梗阻不能起运,损失已属奇重,本年虽能起运,四乡农民流散耕种无人,秽土无人购买,贻累更为难堪”,而呈请暂缓缴纳包运年租。因肥料存于水中,受水文变化的影响也较大,河冻时不能外运,城市遭遇大水时还会出现“一切秽物淹没冲洗无遗”的情况。此外,因秽水口修缮建设不再产出秽水,也出现了包运商退费现象。如1942年沿河秽水沟口修理后,水口不再产生淤泥,市政府只能退回包运沟泥船户宋起祥已经缴付的款项。

除天津城内的秽水包运业外,还有零散粪料商人或农场主从外乡入城收购沟泥。尤其是在肥料稀缺时节,城市秽水会被直接收取用以肥沃农田。如20世纪20年代,军粮城附近的开源垦殖股份有限公司便与天津市警察厅达成协议,收取城市的秽水尿溺至农场做肥料。由于秽水不便运输,农场经过一番讨论,确定“装秽土而代运尿粪”的方法:开源垦殖股份有限公司出资在河岸的选定地点安装倾倒秽水的跳板,由警察组织居民于统一时间向该司停泊在此处的运秽船倾倒秽水。运秽船先装载七成秽土,然后停泊在安装了秽水跳板下的河岸,接纳秽水至满载,如此往复运输。收集起来的秽水、秽土被运往天津城南的农业区,警察厅则以固液合计的总重计价收费。1924年,第一农场亦因“人粪大宗购运不易”,以每方秽水淤泥2元1角5分的价格雇用5条运煤空船承载秽土入城吸收秽水便溺,带回50方秽水淤泥用作肥田。

商人们不遗余力收集肥料的行为也常见于当时的档案记载。1942年,肥料商人吴学诗运送肥料南下途中,发现河道淤浅,特向天津市府呈告,请求“照章缴费给照挖运”;商人孟庆臣也自陈以船运粪料往南乡为业,申请缴费,清挖赤龙河淤泥。1946年,商人何凤来亦因春耕“田地需待肥料甚殷”,申请自行挖掘赤龙河淤泥。这些请求虽均被拒绝,但也反映出河泥的肥料价值。而天津市府并不急于出售河泥的态度,亦表明存在更多潜在的竞争者参与污泥竞买。即便政府测量后再招工挖运,污泥仍可待价而沽。而从商人的销售渠道看,淤泥作为肥料的主要流向,是海河下游与城市南郊的农田。

中国传统城市一直与乡村保持着密切的物质交换关系,这种关系曾经在维持城市卫生方面发挥了重要作用。16世纪中期,葡萄牙人加里奥特·佩雷拉在中国福州一带旅行时便记录道,因为当地的粪值钱,“男子们在街上拣粪,如果对方愿意,就用蔬菜或柴作交换购粪”。他认为这是保持卫生的好习惯,让中国“城市极其干净,因为没有这些脏东西”。《葡萄牙人在华见闻录》的校注者鲁伊·洛雷罗认为,正是因为当时欧洲各大城市的马路非常肮脏,所以佩雷拉才极力盛赞中国城市的道路和清洁程度。尽管几个世纪之后,经历了大瘟疫和卫生革命的欧洲人对同样的行为却发表了截然相反的评价,甚至质疑中国人是否具有得体的卫生习惯。但可以肯定的是,在现代化来临之前中国城市存在一套排出污物并重新利用的城乡物质循环系统。

近代化过程中,天津城市迅速扩大,居民数量从清末的30余万上升到20世纪40年代的超过176万,且人口大幅上涨的主要原因是城区扩大和外来移民的迁入。研究显示,民国期间天津城区不断向外扩展,周边农村土地不断被划入城区范围,大量村落荒野被转化为城市街区,至新中国建国前已有69个村庄被划入市区,1934—1948年间净迁入天津的人口总数为643907口。在这一阶段,天津城的沟渠排水系统虽因城市的发展需求而出现转变,但依然起到连接城市与外界自然的物质交换作用。总体看,一方面,天津城原有的排水形式发生了剧烈转变,新开发的天津城南和城东北区域出现了新的排水干流,而租界区域则因为引进下水管道,发展出局域排污网络。新的排水系统覆盖了更大的城区范围,产出废水的中心也不再局限于旧城一带,而是扩展到整个租界和旧城东北、南部及西南部的人口密集区。与此同时,秽水运输业也迅猛发展,成为部分区域重要的服务行业。另一方面,扩大的近代沟渠排水系统依然维持着城市与乡村间的紧密联系。废水进入沟渠河网后形成的淤泥,经过秽水包运业和粪业的收集成为肥料,由城市输送到乡村,为田地提供养料;而从城乡水路交通枢纽“臭三岔口”运入城市的窑砖、粮食、蔬果等产品,则代表了乡村向城市的物质输入,两者间形成了城乡新陈代谢关系。在这一生态过程中,天津城作为仰赖外界环境营养支持的“寄生物”,对其“宿主”有所回馈,也维持了自身的发展。奥德姆认为建造环境是生物圈的寄生物,而“只有宿主保持良好状态,寄生物才能繁荣发展”。

三、 近代天津管道式下水系统的建设

管道式排水系统是在地下埋设管道,排出城市废水的一种方式。近代管道铺设技术随着欧洲国家的殖民扩张传遍全球,被普遍认为是一种源自西方的新鲜事物。但事实上,全球范围的很多古老文明都曾出现过采用地下管道排水的形式。以中国为例,考古证据显示,在距今3000余年前的河南偃师二里头遗址商城宫殿中,便出现了木结构的排水暗渠以及“石板砌成的地下排水沟和陶排水管组成的地下排水设施”,只是因为这些排水设施耗费较高、使用范围偏小而没有普及。相对而言,现代管道排水系统利用水文、地质学和水力学原理解决城市的排水和运水问题,且作为土木工程的一个分支,通过与城市规划结合拓展下水管道的应用范围,从而得以更广泛地影响城市生活。管道式排水系统能够将废水与人居环境隔离,进而维持环境卫生、减少疾病传播,因此也是重要的卫生工程,在19世纪欧洲国家应对恶性传染病过程中发挥了关键作用后,也逐渐成为城市现代化的一种标志。

城市的发展不仅需要满足各种能源物资的充足供应,也需要更快捷地将对城市环境有害的废物排出。埋设排水管道,不仅可以让废水远离人居环境,还能通过控制地下排水管道的倾斜程度和管径大小,克服原有地形限制,调整污水的流向和流速。就天津而言,管道式排水系统一定程度上能够解决地势低洼造成的存水和淤积问题,而且可以适应不断上升的人口压力,因此一经出现,便很快发展起来。近代天津的排水管道主要分布于租界区、河北新区和部分旧城区,有的是由市政铺设,有的则由居民私设,同时还出现了化粪井等污物处理设施。

市政主持铺设的下水管道大部分是天津城的排水干管,承担了最重要的排水功能。天津的近代市政下水道建设最早出现于租界区,并形成了早期城市下水道网络,其中以英租界下水管网建设最为典型。英租界在初建阶段便完成了马路两侧街沟的铺设,方便雨水排入海河。随后,在区域规划和住宅建设中逐渐增加了排水设施建设要求。如1918年颁布的《驻津英国工部局所辖区域章程》,就严格规范了区内建筑物的排水设施建筑要求,对无“适当之厕所、便所及排泻污水设备,暨其他卫生布置”的建筑将停发建筑准单,不予批准建筑。1922年,英租界施行了强制发展卫生设施计划,在区内所有主要道路的地下都铺设了排泄雨水与污水的下水道干管。英租界还规定,市政排水管道路面排水部分只能排泄地表水(雨水、雪水等),绝不可以排泄泔水、洗浴用水、粪水以及其他有害液体,若被发现未经允许乱用市政路面排水沟渠倾倒污水之现象,将被处以罚款。

英租界扩展区的下水道建设中,吸取了不少老租界区的经验和教训。为了促进排水通畅,工部局从海光寺最远端开始,铺设了一条逐渐加粗的排水干管,直径从12英寸,逐渐增加到18英寸、27英寸,到墙子河的排水出口处时直径达到6英尺,大大降低了排水难度。这些下水道设施收纳了租界区内化粪池脏水、水沟废水以及雨水等,一同排入墙子河。良好的排水设施提升了居住质量,英租界1903年划定的扩展区域(即英租界墙外推广界)地价在1913—1923年的十年间翻了十倍,从原来的1亩300两上升到1亩3000两。尤其是1922年强制住户建造化粪池并将化粪池与下水道水管连接后,粪污也可以冲入下水道注入海河,更是免去了粪车在街面行走的卫生弊端。由此,墙子河外的英租界墙外推广界甚至成了华北最适宜居住的住宅区之一。英租界的街沟多为圆形或椭圆形的混凝土沟管,排水重点区域使用的下水管则为高1.6英尺、宽1英尺的椭圆形沟管,1923—1938年界内修筑沟管总长达89243英尺(16.9英里)。据租界收回后的统计显示,区内形成了以墙子河为界的南北两片下水道系统。北部租界区的下水道实行雨水、污水分流方式排水,南部的推广界则采用合流制排水系统,但所有下水道的排水出口均设置在墙子河两侧,其中南侧有出水口10个,北侧有出水口7个。这套下水系统在搭配化粪井设备后,污物流动性更强,虽仍须定期清理,但在改善城市环境方面效果显著。

法租界作为天津最早的两个租界区之一,其铺设下水道的时间较早而且设计也最为完善。天津法租界的下水管网被认为是一套“分布广泛的排放洪水与污水的排水管系统”,能够让洪水和污水迅速从河坝流入海河。从租界边缘的墙子河一直铺到河坝的排水管,采用了管径逐渐加大的卵形下水管,在海河出口处的管径可增加到6英尺。椭圆形下水沟管减少了横截面面积,能够在任何流量状态下保证较大的流速,只是造价偏高,所以一般管道铺设会选用流速和制作费用折中的圆形管道,由此可见法租界对下水设施的建设经费投入很大。由于天津法租界下水系统未设化粪池,污水从住宅直接进入下水管道,为了防止下水管道淤塞而增加了管网设计,利用闸门启闭引入海河潮水清洗管道。天津法租界的下水管道设计与天津旧城护城河借海河潮水涤荡秽水的原理相似,在潮水上涨时打开进水闸增加管道充刷水量以清洁内壁,再于“落潮时启闸”,让污物“自行泄入海河”。天津法租界的下水管道,除十号路沟渠单独泄入海河外,其余均从八号路、三十二号路、二十六号路、三号路及五号路的干沟分别流入墙子河。为防止污水反流,入河的出水口都设置了闸门,河水位高则闭闸,改由沟口抽水房将水抽入墙子河,由此控制污水流向,避免反流造成污染。这种控制水流的方法也使法租界成为天津城内管道淤塞程度最低的区域之一。

日租界于1895年《马关条约》后设立,与英法等租界相比划定时间较晚,地理位置不佳,是租界中坑洼较多的区域,尤为重视排水问题。天津日租界自建之初便着手铺设下水管道,采用混凝土材质水管,小管截面为圆形,大管出于节约经费原因选择了截面高大于宽的方形管道,较早便形成了现代混凝土下水网络。同时,在地势较低、排水不易的坑洼区域,利用水泵帮助排水。总体看,日租界旭街以东地区,下水道管径较小,所有沟道汇集于桥立街后注入海河,并在沟口配备抽水房,于海河涨潮或大雨期间帮助宣泄积水;旭街以西地区,在松岛桥至宫岛桥之间的墙子河河道设置3个出水口,并在住吉街建造抽水房,于墙子河涨潮及雨期协助排水。墙子河以西的日租界拓展区人口较少,管道铺设时间晚且下水道管径较大,2个出水口均设在墙子河河道,因出水口高于墙子河,便于废水利用高差流入河道,所以没有设置辅助泄水的抽水房。日租界的排水管网建设主要模仿了英法租界,其中效仿法租界的部分是将主干管道埋设在东西向的道路下,支干管埋设在南北向的路下,出水口连接到海河;仿照英租界的部分是在界内强制建设化粪池,不允许污水直排入下水道,以防管道淤塞。

俄租界由于受经济和政治的影响,在建设方面发展缓慢,存续期内只开发了划定范围的一部分,但也进行了综合下水道规划设计。据雷穆森1924年的记载,此时俄租界内已经修筑了6000多米长的新式混凝土下水管道,且下水系统与道路的排水沟相连,配备了化粪池可以排泄污水和洪水,居民不能自行处理污水。俄租界基本以一条贯穿南北的道路乌拉路(Ural Road)作为分界线,划分为已开发区域与未开发区域两部分,其中已开发区域的排水主干管经过乌拉路排入海河,但未开发区域的排水方向略有争议。除主张让排水管连入总下水道,将污水导入海河的方案外,亦有主张通过调整地面坡度,使废水转向流入俄租界东南角的蓄水池,再从蓄水池抽入排水管道最终回流入海河的提议。

其他租界区域也在一定程度上建设了不太完善的下水道设施。其中意租界因经费短缺,仅建设了合流制的排水系统,采用混凝土材质圆形或卵圆形沟管,污水均进入海河,部分地势低洼处由抽水房协助排水,路旁胡同内虽建有化粪池,但不如英租界完善。德租界存在时间虽短,但亦仿效英租界建设了相对完整的下水道,威尔逊街、大沽路、苏州路、武昌路、无锡路、浙江路、宁波路、杭州路及管理局街等9条道路采用了雨水、污水分流设施,其余区域则为雨水明沟。德租界内的雨水通过明渠导入海河,污水则通过下水管注入墙子河,所用管材为椭圆形及长方形的混凝土管道。

相对而言,奥、比两个租界的市政完成情况则不尽人意,几乎没有兴建下水道设施。奥租界自1902年设立至1919年收回,存续时间较短,划定范围也较小,租界收回时除奥领事馆外并无新建楼房,军事、办公均占用民房。因基础设施不良,奥租界交还时租界内仍有大量水坑,仅于南部修筑了几条马路。因排水管道少且下水与其他租界不通,奥租界主要采用沿海河岸设置秽水倾倒点,并规定倾倒时间的方法进行管理,居民区多未设化粪井,废水均排入海河。

比利时租界所在的大直沽一带相对偏僻,人烟稀少。比利时政府委托华比银行代为经营此处,但至1927年比利时提出将租界交还中国政府时,华比银行不仅没能获利,还有铺路、筑码头等基础建设产生的9万余两贷款本息未能偿还。因投入较少,比租界的基础设施建设也相应薄弱。据交接前的新闻调查显示,当时比租界为“一片荒原,残雪犹存,屋宇稀少,零星散布”之状,除大直沽附近有村落,租界东有居民,余地“仅能于成行之树木间,觅得一二平整完好无名土路而已”,下水建设更付阙如。

天津的下水沟渠种类较多,据《天津市沟渠系统图》显示,20世纪40年代天津城市中有砖帮石盖沟、洋灰混凝土沟、缸管沟、砖碹沟、砖明沟、土明沟等六种排水沟管。其中造价较高的洋灰混凝土沟管主要集中在租界区,缸管沟大多建设于租界之间的边界上,而砖沟、砖帮石盖沟、砖碹沟和土沟等相对简易的下水沟渠也随着租界外的市政建设发展,出现在天津旧城区和河北新区。1902年袁世凯接管天津后,在天津旧城修建的排水官沟中便融入了不少现代工程设计方法。此外,袁氏还仿效都统衙门成立了工程总局,聘用德国工程师巴希,推进改善道路的明暗沟渠的市政工程,从鼓楼出发,在南门大街东侧和东门大街北侧铺设连通旧城外的砖帮石盖沟暗沟,并在围城马路、城市东北和城内西南侧的主要街道下埋设了排水暗沟。旧城附近的部分街道如东兴街、慎益街、荣业大街的沟渠通入赤龙河,其他区域的废水则经官沟导入南开蓄水池,再经双烟囱泵站排入墙子河,排水不畅处还设置了抽水房来控制污水流向。南市一带采用合流制排水设施,北部八街的废水由菜桥子、南部八街废水由杨家大桥注入赤龙河。河北一带只有大经路、月纬路干道下埋设了混凝土管道,两者间的其他街道均为砖碹沟或明沟;而位于本区南部的河北新大路及与之交错的各纬路也仅有明沟和洋灰盖暗沟。大经路干道污水流入金钟河,其余街区的污水注入新开河或西窑洼蓄水池。天津城北旧河北大街附近的沟管多为砖帮石盖沟、砖碹沟或缸管沟等暗沟。天津旧城西北方的西头一带,排水多以土明沟或砖帮石盖暗沟为主,其中除梁家嘴土明沟泄水入南运河外,其余明暗沟渠废水均由东官厂沟口注入南开蓄水池。在租界陆续收回后,天津市政府也对其界内的排水系统进行了维修、清理,并多次开展下水道整理工程,取得了一些成果。如在旧俄租界未开发区域内建设的分流制排水系统等工程,使下水系统在租界原有管道基础上有所发展,不过只有部分完成排水改造的区域采用了下水管道,一些区域仅铺设了缸管或砖帮明沟,所以效果并不明显。总体看,租界外的居住区仍然延续着传统的沟渠河道排水方式,只有少数繁华街巷或是积水问题严重、居民呼声较大的地点铺设了混凝土排水管,但因化粪井缺失而常常淤塞。

与政府主导的管道铺设相比,市民自主接修的排水管道,更能够表现出下水管道在城市发展的生命力。尤其在近代城市工程发展迟滞的区域,居民出资修建的管道延伸了排水干管长度,扩大了下水道的作用。日租界便曾通过鼓励居民自建下水道推进了全区下水网络的建设,规定公设下水道附近土地所有者和租借者“有速开设暗沟(即下水道)之义务”。至1922年底,“铺设私人下水道的数量达到772户”;1923年“新申请的使用者增加了117户,总数达889户”;1928年有室内下水道设施的住户达3289户,没有下水道设施的住户仅余865户。随着居民自建申请的增多,为了规范下水道建设,租界还对自接排水管设置了相关规定,如法租界便要求“绘制下水道之平面及剖面构造图,且须标明尺寸”,还要提交申请和图样。

华界的居民自建下水道工程则完全出于自愿,有的是繁华区域的商铺推动,有的是废水淤积严重地区的居民强烈呼吁,经社区协商后统一筹资兴建覆盖全区的排水网络。其中较为典型的是南市一带的商业和居民区。此区域地处旧城南侧与租界相接处,人烟稠密,为旧城附近最繁华地段,其沟管铺设和维护工作即由商铺和居民的呼吁、推动得以实现。而小西关一带则因臭水沟失修、污水横溢,导致生活困难、交通受阻,周边十余家商铺和工厂联合呈告天津市卫生工程处,请求修理,也因此获批。此外,原为南运河河道的梁家嘴地区地势低洼,沟渠存留大量秽水,每遇雨季排水堵塞更为严重,几乎沦为泽国,而政府经费不足,迟迟不能解决排水问题,该处部分商铺便自筹材料,修复沟渠。

更常见的自设下水道行为,是居民将自家的排水设施与排水干渠相连接。不过,接设私人排水管至市政下水干管需要向市政相关部门提出申请,经审批通过后还要缴纳设计和建设费用方可实施。天津特别公署1944年颁布《天津特别市市民接修泄水沟管暂行规则》,要求接修沟管的市民先提出申请,绘制形势略图,经政府派专员考察核准后,才能按照核准图样实施,且接入市政管道的部分“由呈请者购备材料,由本府工务局派工代为接修”。即便如此,仍然不乏申请者。申请人有的是因为所在地区积水过多影响生活,要求将院内下水设施与街道下水道连接;有的是因原有阴沟堵塞破坏,要求另筑可连接干管的新管;还有人申请将原有排水细管改装为粗管,提高排水效率。此外,一些商铺、工厂和学校为了保证卫生和生产、教学活动也提出下水道接修要求。其中排水量较大的商铺,接修下水道的需求更为强烈,如新福会理发所因从事理发业,每日排水较多,希望将原用水沟改为地沟连入街道下水干管;恒合酒店亦因经营需要,申请自行接修地沟至官沟。更有私自破坏干沟倾倒秽水的情况,而市政工程处只能通过添设公用秽水井缓解排水压力。市民申请接修的下水沟管,增补了下水干管网络,也在潜移默化中推动了近代天津城市排水形式的转变。

化粪井是现代下水系统的重要组成部分,关系到污物的利用。下水管道中收纳的污水不仅有生活废水,还有冲水马桶中的粪污,两种污物混合后容易造成沟管堵塞,而化粪井的设置可以利用沉淀、发酵和厌氧细菌分解来去除污水中的悬浮有机固体和有害物质,避免污物直接进入干管造成堵塞。有的化粪井还内设了二层槽,能够直接通过腐败和氧化作用将污物转化为气体和可以进入排水管道的澄清液,底部仅留存少量安定化的污泥。总体上,与沟渠排水系统不同,管道连接的化粪井虽然减少了每日运送粪便的麻烦,但仍需要定期清理化粪井中存积的污物。这些污物的处理方式在不同时期有所不同。

天津租界区化粪井中的污物被清理后会运至郊区抛弃。如天津英租界因下水设备较为普及,管理也相对成熟。1936年,天津英租界工部局条例便要求业主或房屋占用人负责按时清掏脏水井,也可申请工部局“代为执行此项清掏手续,其费用由业主或占用人偿付”。掏挖出来的淤泥用储粪车运到张庄大桥和第二十二号路的两处储粪厂,之后定期运至郊外抛弃;有时也会暂存在各大抽水房。

1945年天津租界被收回后,租界化粪井中的淤泥因其肥料价值而被粪商竞相购买。化粪井中的粪泥是经过厌氧消化的淤泥和排泄物,其中的有机物已经降解为无机物且含水率较低,适合作为农家肥。天津市政府接收租界化粪井及干渠检查井后,有时因清运车辆不足而造成污物累积。为及时处理这些污物,市政府将粪泥标卖出售给天津的粪商。1946年,第九区旧意租界存粪处的粪便标卖出清,结果粪商谢西鸿以最高单价400元每车的价格中标,并当场缴清全款,运走粪泥。谢西鸿的粪车容量为1.7立方米,共运送了11车次,可知他一次性购买了体积约18.7立方米、总价达4400元的粪泥。旧英租界两个储粪厂在存满后也以招标形式处理污物,最终是粪商邢润亭中标,他花费2万元拉走了张庄大桥和第二十二号路两座粪厂存储的共计80立方米的粪泥。

尽管化粪井中的淤泥通过粪商回收可以转化为肥料,但近代城市的下水设施极大地减少了人与废水的接触,在践行卫生标准的同时也让更多废水直接进入河道,削弱了传统排水系统中废水在城市和农田中被再次利用的可能。城市的各种生活废水从下水道直接进入管网,继而排入居住区下游的自然水域,虽然净化了城市的居住环境、减少了人力运输废水工作,却也同时切断了原有的废水回收渠道。这种情况在下水道改造显著的区域表现最为明显。如1947年日租界粪业包商李芝青两次向天津市警察局,请求减免费用或者辞去对旧日租界粪污的承包工作,原因就是“界内住户厕所多改用水洗式,因之粪便代价不敷开销”。李芝青的粪业清洁所雇有50名粪夫,所有工资、食宿开销都以界内所出之粪便销售为来源,随着可收粪量下降,加之生活费用飙升,亏累甚巨。据李芝青称,将粪夫裁减至20人,仍不赢利,以致“平均月亏60余万元”,“不得已乃典卖田园以堵漏洞,长此则势将断炊”。这在一定程度上反映了在城市某些区域的下水道系统实现水冲后粪量减少之程度,而同样处于现代化变革前沿的上海也出现了下水道系统建设削弱传统粪业的情况。

近代从西方扩展到全球的下水道系统被认为可以溯源至古罗马时期,然而,两千多年前的马克西姆大下水道(the Cloaca Maxima)和一系列城市公用设施虽然在外观上与现代相似,建设目标和影响却与后者大相径庭。研究显示,古罗马的下水道是因文化与政治的需求而非卫生目的出现,它的建设也并未影响城市污秽的出现、收集和再利用。相对而言,现代排水设施则服务于快速发展的工业、密集居住的人口以及日渐庞大的城市,因此更决绝地对待城市污物。此时的城市从维护卫生角度出发,强化了下水道系统的隔离功能,实现了以公墓分隔生死,用下水道分隔洁污的目标。然而,这种革新不仅改变了城市景观和居住环境,也在不经意间开始影响城市与外界自然的物质交流,逐渐“破坏了人和土地之间的物质变换,使人以衣食形式消费掉的土地的组成部分不能回归土地,从而破坏土地持久肥力的永恒的自然条件”,引发了马克思所说的新陈代谢断裂问题。

结 语

1835年,托克维尔(Alexist De Tocqueville)在考察了英国最早的工业化城市曼彻斯特后评论道:“人类工业的巨大洪流从污秽的下水道中流出,肥沃了整个世界;肮脏的下水道中流动的是纯正的黄金。在这里,人类达到了发展和野蛮的最高成就;在这里,文明创造了奇迹,但文明人也几乎变回了野蛮人”,形象地展现出作为人类工业技术发展成绩代表的城市下水道系统“文明”与“野蛮”的两张面孔。

近代转型期的天津排水系统发展状况,同样展现了城市现代化过程对中国的都市景观、人口和居住环境,以及城乡物质交流等方面带来的多重影响。长久以来,管道式排水系统因为显著地改善了城市卫生状况,且在经济社会生活等不同领域推动近代化进程而广受世人关注。然而,在带来光鲜进步的同时,其更为隐蔽而深远的影响则发生在城市内外的生态关系改变上。

下水系统的变化首先改变了城市内部生态。传统沟渠排水系统在城市发展需求的刺激下不断扩展和转化,洼淀池沼的存水被排出后得以利用,之前聚集在河流两岸台地和城墙包围区域的人口慢慢向配备了排水设施、地平面抬高的旧有荒地分散,城市承载的总人口数量大幅提升,产生的生活废水也直线上升,但洼淀、水沟和天然池沼等可以容纳降解废水的自然水域却日渐稀少。可见,排水的现代化进程打乱了原有的区域人口与环境平衡状态和旧有污物处理模式,增加了城区内的废水处理压力,因此造成城市内部的生态压力变化。

近代排水系统也对城市与其外部环境的生态联系产生了影响。下水道悄然改变着原有的城乡物质交换模式,让越来越多的城市废水通过管道进入自然水体,但可以被转化为肥料的部分却开始减少,沟泥包运和秽水回收等维持城乡经济循环的行业受到波及,城市废弃物向乡村流动的渠道也因此缩减。与此同时,在肥料匮乏的乡村,近代人造化肥的推广和使用进一步削弱了传统中国城市与周边环境的物质交流,形成了本地肥料流失和外来工业替代品涌入的新形态。这些变化也意味着更为深刻的区域生态转变和影响延续至今的环境问题。由此可见,排水系统的变化尤其是下水管道系统的出现,对近代中国城市内部环境变化以及与外部的物质交流产生了明显影响。这种因人类活动和技术发展带来的城市生态变化尤为值得关注,其经验教训仍可为今日相关工作提供参考和借鉴。

(文章来源:《近代史研究》2023年第4期,注释从略)