【内容提要】

1874年,在户部与轮船招商局合力推动下,江西、湖北、湖南实现了漕粮采买海运的制度变革。三省漕粮仍全行折征,由政府动支漕折、漕项,委托招商局于江皖采买米石,海运交仓。从1874年江广首次采运到甲午战争前后湖南、湖北停办,江广的采买海运始终在严格控制成本、深度依赖市场的原则下运行。招商局因此成为江广漕运的关键角色,在技术与运作方式上改变着王朝大政的基本形态,但也不应忽视官僚体制之下此种变革的限度。官督商办企业的经营如何与官僚体制的运行互相嵌合,改变贡赋经济的运作模式,是理解晚清漕务乃至近代经济变革的关键问题。

【关键词】

漕运 漕粮 海运 轮船招商局 盛宣怀

19世纪中期太平天国战争前后,清代的漕运制度经历了前所未有的变革与重构。明初以来延续400余年的本色河运经制趋于解体,漕粮的折征折解与采买海运逐渐成为晚清漕运之主流,其演进趋势大体可称为“市场化”。既有的漕运格局发生了巨变:19世纪50年代起,湖北、湖南、江西、安徽、河南五省漕粮改以银钱征解,不再起运米石,江苏、浙江两省漕粮则准许本折兼征,由海道运津交仓。

但既有研究较少注意的是,太平天国战争结束后,户部持续向有漕各省施压,要求规复本色征运,或加增起运额数。在此背景下,1874—1894年江广(江西、湖北、湖南)推行了漕粮采买海运的制度变革。三省漕粮仍全行折征,再以所征漕折、漕项银委托轮船招商局采买米石,海运交仓。也就是说,太平天国战后,江广起运的漕粮完全来自市场而非征收,采运事宜以省为单位交由轮船招商局集中办理。与同期的江浙相较,江广这一市场化程度更高的漕粮海运形态,并未得到研究者的足够关注。

尽管倪玉平与笔者先后讨论了江广的漕粮采运,不过三省情况各不相同,采买海运究竟如何实现,又在何种逻辑主导下办理,目前仍不清楚。更重要的问题在于,在江广漕粮采运中扮演关键角色的轮船招商局,在漕运相关研究中基本缺位。与此同时,轮船招商局相关研究则多从官督商办企业经营、近代资本主义发展的角度,将漕运专利视作政府的重要扶持,而较少关注漕运业务本身。

为呈现轮船招商局在江广漕务中的关键角色,笔者将系统利用未刊盛宣怀档案,在江广与招商局的相互关系中重构三省的采买海运。由此,本文围绕两条互相交织的主线展开,一是江广的漕运大政,讨论三省如何以采买海运实现户部要求的本色起运,以及相关经费的支用如何影响了各省的采运办理。这些议程主要发生在官僚体制内部、中央与外省之间,但招商局对此亦有相当的影响力。二是轮船招商局的漕运业务,核心议题是招商局与江广分配采运利益,其中多涉及奏销与保奖制度,因该局漕运业务仍在官僚行政内展开。这些讨论或有助于我们理解同光年间漕运市场化的展开、官督商办企业的经营,乃至近代经济变革的发生。

一、 江广采买海运的实现

在清代的漕运制度下,江西、湖北、湖南因共性较多,常并称江广(江西、湖广之合称)。有漕八省中,湖北、湖南漕额最轻,每岁起运13.2万石、13.4万石。江西每岁起运漕粮76.9万石,在各省中处于中上水平。与此同时,三省运道最远,旗丁运漕须先涉长江,再由仪征进入运河北上。且省内州县多有水运不便者,故江西、湖南漕粮分别汇集于南昌、岳阳,再渡鄱阳、洞庭湖,进入长江。因此,在有漕各省中,江广的漕运成本最为高昂。

江广漕粮的河运终止于1853年。是年3月,太平军攻克江宁、镇江、扬州,切断长江与运河,清政府被迫暂停河运。8月,江西、湖南、湖北奉旨咸丰二年份(1852)漕粮改以折色解京:粮户仍完纳本色,地方官将所征米石变价,以每石1.3两解部,称漕折银。不仅如此,1854年财政极度匮乏之下,各省咸丰二年份漕粮、漕项奉旨留南抵充军饷。此后,这一变通渐成积习。咸丰年间,江广的漕折、漕项多截留充饷,并不解部。在江广漕粮折银起解前,折色征收已是普遍现象。漕粮为天庾正供,例应征运本色。然至迟在19世纪初,东南各省漕粮多已私行改征折色。此种远超米粮市价的强制折征(勒折),是政府获取额外收入的重要手段。

至咸同年间,东南各省督抚出于筹措饷需、收拾民心、谋划善后等考虑,普遍推行了财政合理化改革,调整不合时宜的田赋定章,裁减钱漕浮收。湖南、湖北与江西,恰好是最先推行钱漕改章的三省。1855年、1857年与1861年,骆秉章(湖南)、胡林翼(湖北)与李桓、曾国藩(江西)等疆吏先后主持了本省的改革。其内容主要包括:(1)重订漕粮、地丁征价,改征银钱。湖南各州县漕粮每石征银3两左右,地丁银每两征银1.4两左右。湖北各州县漕粮每石征钱4000—6500文。江西漕粮每石征钱3000文,地丁每两征钱2400文。(2)漕折、地丁银除解部正项外,其余津贴皆作为本省军饷及地方行政经费。1858年,胡林翼奏准湖北漕粮改折定价,产生了强大的示范效应。至同治初年,湖北、湖南、江西三省漕粮折征已成为中枢允准的惯例。

1853年以降,江广漕粮不再征收、起运本色,暂时形成折征折解的格局。经此巨变,三省的漕运负担大减:不仅免除了沉重的起运开支,还可将漕粮盈余甚至解部正项留于本省支用,故在漕粮收入分配中颇为有利,但这显然不是户部所乐见的。司农奏称,江广“办理折征,习为故常,几忘征本色为何事,只知为自便计,而不复为京仓计”。

1860年,江广军务基本肃清,钱漕逐渐恢复征收。同年,太平军再破江南大营,江浙漕粮因此停运,给京师仓储带来极大的压力。9月,户部要求江广改变截留漕折银的局面,奏请江西每年提解漕折银40万两,湖南、湖北各提漕折银10万两,用于京城采买米粮。同期,户部开始要求江广恢复漕粮起运。1861年1月,户部奏请湖北酌提额漕若干,由淮转运京师。1862年4月,户部尚书沈兆霖奏称,江浙停运两年,京仓即将不敷支放,应请江西、湖北、湖南每岁分别运米35万石、7万石、8万石。

同治初年,太平天国战争基本结束,江苏、浙江分别于1863、1865年恢复海运,江北亦于1865年试行河运,漕粮海运、河运均已重启,额数逐年加增。在此背景下,京中言官等要求江广规复旧制的调门越来越高,户部更是历年奏请江广征运本色。在他们看来,折漕只是战时权宜,军务肃清后,理应规复本色征运定章。

对此,江广督抚历年“以空言搪塞”,覆奏碍难办理,仍请循旧折征。他们的理由不外乎以下几点:第一,1853年运道梗阻,各省漕船已全数拆变,州县仓廒亦多毁于兵燹,如欲全数修复,款巨难筹。第二,黄河北徙,山东济宁至临清段运道淤浅,雇用民船河运,难度极大。海运路途遥远,换船转运环节众多,易滋抛散、盗卖等弊。且沙船数量日渐稀少,即江浙两省海运便已不敷雇觅。第三,咸丰年间以来,三省漕粮全行改折定价,民众负担轻减,官民相安已久。如恢复本色征运,旧有积弊势将潜滋暗长。

更关键的是,三省督抚均奏称,本省历年被灾,米价昂贵,若以本色征运,每石米价、运费远高于漕粮折价,兵燹之余,官民不堪负担。如三省中漕额最重的江西,咸同之际所定漕粮征价每石仅1.9两。巡抚刘坤一估算,漕粮征运本色,每石连运费约需银4两有余,如此则“动用两石之银,犹不能起运一石之米”。故江西即使试办额漕二成、起运米十二三万石,便有银26万两左右的经费缺口。当日江广漕粮每石仅解部漕折银1.3两,一旦恢复本色起运,大幅提高的成本将由谁负担,便成为突出的问题。显然,兵燹之余,民困未苏,漕粮折价难以提高,而户部也不可能另出经费,故只能由各省自行筹措。这是江广督抚一再抵制本色起运的关键所在。

直到1873、1874年,江广的漕运格局终于发生改变,采买海运成为最重要的替代方案。1872、1873年间,河道总督乔松年奏请于山东境内筑堤束黄,以黄水济运,引发京内外关于黄河河道与河运问题的激烈讨论。1873年,直隶总督李鸿章奉旨覆奏,妥筹办法。他的态度十分明确:1855年黄河北徙后,河运旧制已不可再复,“当今沿海数千里,洋舶骈集,为千古以来创局”,“正不妨借海道转输之便逐渐推广,以扩商路而实军储”。江浙漕粮已全行海运,较河运“费大省而运极速”,其中部分由招商局搭运,颇有成效。江广如可酌运漕粮若干,“运沪由海船解津,较为便速”。在覆奏中,李鸿章的重点在于采买,欲借此辅助乃至替代漕运。当日江浙采买米石海运,每石连运费、剥价费银2.7—2.8两,“视海运正漕尤省”。经与招商局绅董商议,他建议:该局每岁除搭运江浙正漕外,可“遵照采买定价,领银赴南省产米地方购运若干石”,海运交仓。

李鸿章的态度直接影响到国家的决策与江广漕务的展开。他指出:其一,咸同以来的大变局之下,国家的重心应转向洋务、海防,可移河工、漕运之费逐渐经营,以求富强,河工、漕运等大政遂日趋边缘化。其二,江广如起运本色,可借助新成立的轮船招商局,以成本更低的异地采买替代漕粮征收。但户部议覆时,并不认可李鸿章的采买之议,司农坚持江广应酌征本色数成,由沪海运。对此,江广督抚照常抵制,奏请仍循旧折征,其中江西、湖南两省并不认可海运之议。而李鸿章之兄、时任湖广总督的李瀚章则认为,折征兼筹采买是可行的变通方案,将来京仓需米之时,鄂省可“酌提漕折,由湖北汉镇采买,雇装运船,至沪海运”。

1873年秋江广覆奏前后,李鸿章与招商局委员在京内外联络运作,推动江广海运的实现。轮船招商局于1872年末成立,初期拥有轮船4艘,以海运江浙漕粮为大宗业务。1873年改组后,招商局确立了基本架构:香山商人唐廷枢、徐润主导局务,盛宣怀作为李鸿章的代表,与商局创办者、江苏海商朱其昂共同管理漕运事务。同光之交,江浙漕粮多部分由沙船承运,招商局历年须与沙船争夺漕运份额,委员们常有“米少船多”之虑。如1873年,招商局起运江浙同治十一年份(1872)漕粮19.75万石,仅占两省漕额的16%。1873年夏,江浙遭受旱灾,影响漕粮征收,招商局承运漕额又有减少之虞。因此,招商局各委员亟于推动江广海运,以期开拓业务的新局面。8月,徐润致信盛宣怀商称:“运粮多寡关系局务盛衰”,湖广、江西如能各试办10万石,“与局大有生色”。

招商局委员们的设想是:一方面仰仗李鸿章,请其函商湖广、江西各试办本色10万石;另一方面,朱其昂、盛宣怀也准备亲往三省商议,或通过该省官员向督抚疏通。他们的首要目标是漕额最重的江西,以“江西省开其先,两楚必有以继其后”。1874年初,李鸿章致信关系密切的江西布政使刘秉璋称,江西漕额重于两湖,为京仓考虑,不宜一味以河运难复推诿,不妨及时酌筹变通之法。李鸿章推荐了轮船招商局,并向其介绍采买海运经验丰富的朱其昂、盛宣怀。他建议,江西漕粮“折征于民,办运于官”,米粮“或自在本地采购,或交商局代购”。刘秉璋等遂致函朱其昂,开列未悉事宜六条,了解采买难易、所需费用,为1874年漕粮采运做准备。面对来自南昌的询问,朱其昂、盛宣怀试图借机推动江西当年先行试办二三万石,作为同治十三年份(1874)漕粮海运之先导,并计划于岁末新正赴江商议。但巡抚刘坤一、粮道王必达无意试办,刘秉璋遂复函朱其昂,称江西采运“尚多窒碍情形”,来年察看情形,再行函商。

1873年夏秋,盛宣怀也向与盛家关系密切的湖南巡抚王文韶“缕述沪局招商漕运情形,并筹及湘漕采办转运各节”。是年湖南方面不拟筹办,不过王文韶向盛宣怀承诺:“如下届必须试办,定当借重贤劳也”。1873年末,顶住户部的压力后,三省均无动力筹办采买海运。但李鸿章、朱其昂、盛宣怀与各督抚藩粮联络筹划,仍为次年促成此事打下了基础。

1874年,招商局继续推动江广海运。八九月间,盛宣怀与盛康之同年、户部侍郎宋晋多有通信。宋氏告知盛宣怀,户部将就筹办新漕出奏,“请饬江广办理本色或采买”。他认为,刘秉璋、王文韶“均佩佩才识”,盛氏如亲往商办,商局办理“必可有成”,但“总要赶人先手为要”。这是指朱其昂已于8月到京,与其旧交、户部云南司主稿沈钟卿联络漕务事。可见,盛宣怀、朱其昂各自从户部获悉江广漕务的重要信息,两人在此事中始终存在竞争。

1874年9月15日,户部奏请江广酌办本色漕粮,以实仓储,此即宋晋所称之折。户部的态度发生了重要的转变。第一,计臣不再坚持征收本色,务实地认可了上年李鸿章提议的采买。他们指出,此前江浙以抵征、漕项之款买米搭运,以补正供,江广可照此办理。第二,转运事宜亦可仿照江浙,由招商局轮船海运,“江西或于九江装兑,两湖或于汉口镇装兑,由江入海,直达天津”。江广本届漕粮“或酌征本色若干,或试办采买若干”,无论海运、河运,总须明年春间有米起运。本文利用的总理衙门清档均藏该馆,以下不再注明藏所。10月6日,仓场侍郎延煦亦奏请江广漕粮自本年起“或酌征本色,或筹办采买”,应极力多筹,每岁起运三四十万石,可用商局轮船转运,由江达海。1874年,户部、仓场传递出明确的信号,新漕务必起运本色,本省筹办采买、商局轮船海运是可行的选项。

接到部文后,江广督抚敏锐地察觉到,来自京中的压力不同于往年。刘坤一称:“看来此次部文似难空言搪塞也”,“不便再有推诿”。李瀚章也致信盛宣怀称,部文“语极切实,自应照办”,湖北拟奉托朱其昂及招商局“代为采买、转运三万石”,请商局遣员一人赴鄂,晤议相关事宜。

1874年9月,盛宣怀也从沈能虎处得知部文。他立刻禀明李鸿章,前赴江楚,以赶在朱其昂之先。10月16日,盛氏乘轮船抵鄂,与督抚议定湖北采办漕粮3万石。10月28日,盛宣怀到达南昌,与江省藩粮议定援照鄂章办理,但采办额数由初拟的10万石减为8万石。同期,盛宣怀致函湖南,王文韶复信径照鄂省章程,办理3万石。11月15日,盛宣怀再收王文韶来函,称经与藩粮公商,湖南只能试办2万石。值得注意的是,在盛氏前往江楚前,朱其昂“均早有函求”,联系各省采办。各督抚遂皆札委盛、朱会同办理。

尽管如此,盛、朱却不愿与对方合作,当时也未就此沟通。11月,朱其昂在盛氏返沪后赴鄂,尽管李鸿章、李瀚章劝其无须前往。他得知需与盛氏合办鄂漕,称“非分内之事,未敢越俎而谋”,显有不满。盛、朱均欲独自承办江广漕务,以便独揽利益。而在江广督抚看来,朱其昂办理江浙海运多年,津通交兑经验尤其丰富,盛宣怀也曾负责江苏的采运。出于谨慎的考虑,湖北、湖南提出采运、交兑各环节统归招商局办理,二人需和衷共济,共同负责。李鸿章也札令二人共同协作,明确其共同分配采运利益与办漕经费。

1874年末,与盛宣怀等议定采运大略后,江广督抚先后就本年漕务覆奏。他们的态度十分一致:本省漕粮难以征收本色,但京仓需米孔殷,应以采买另筹起运。李瀚章覆奏,湖北拟“酌提漕折银两,采买米三万石,由轮船海运至津兑通”。买运、交仓一切事宜均责成盛宣怀、朱其昂妥为经理。王文韶奏称,湖南拟“酌提漕折银两,试办采买米二万石”,由盛宣怀负责海运交仓。刘坤一奏称,江西拟购米8万石海运,交盛宣怀、朱其昂“在江皖一带采买籼粳米石运沪,由商局轮船包运至通交仓”。

是年,湖北、湖南和江西拟试办漕粮的采买海运,更重要的是,各督抚计划将米粮的采买、运输与交兑委托盛宣怀、朱其昂一手经理,由其包买、包运、包交。王文韶与盛宣怀的通信,清楚地说明了这一转变。他写道,尽管盛氏“办此有年,事事熟练,本可不必另委帮办”,“惟漕米正供,竟无本省人员到通,揆诸政体,尚觉未协”。河运时期,粮道负责本省漕运事务,随旗丁押运漕粮北上交兑,此即“政体”。是年,王文韶象征性地派委本省州县一人,“或赴沪随同赴津,或自行到通”,在仓场衙门等待湘漕,领到回文后带回。但购买、转运、交兑等事统归盛氏经理,“不令该员与闻”。王文韶认为,如此办理“事归专一,不致掣肘”,又相对符合“公事体例”。江西、湖北甚至不再委员帮办,全交招商局一手经理。可见,江广将漕运官僚系统负责之事外包于招商局,直接改变了既有的“公事体例”。

1874年末,户部很快议准三省的采买海运方案。司农最重视的是,漕粮停运二十载后,江广以新的方式恢复了本色起运,有益于京师仓储。对招商局委员而言,他们在江浙之外开拓了新的业务与利源,不仅负责江广漕粮的海运交兑,而且包办米石的采买。在共同利益的基础上,经李鸿章、盛宣怀等人借助淮系与盛家的关系网络多方联络、运作,户部与招商局合力推动了1874年江广的采买海运。如江西按察使李文敏所称,军兴后江省漕务“旧章残缺”,是年“骤议起运,事属创始,兹由轮船搭运,更属创而又创”。这不尽是推诿之词,颇能解释何以江广(尤其是江西)始终顾虑重重,不愿轻易尝试。同时也说明:依托于招商局的采买海运,实为1853年以降江广漕务的重要变革。

二、 采运经费与同光年间江广的采买海运

(一)同治十三年的江广采运及其经费

1874年,江广漕粮由全数折解改为酌量采买海运,其中的关键问题是控制成本与筹措经费。对此,户部始终强调江广采运应“以漕办漕,不动别项正款”,即以漕折、漕项银办理,此外不再支用正项,其支销标准应参照江浙成案。此前两年,江浙因被灾歉收,起运漕额减少,招商局于1872、1873年为江苏采买5万石、6万石,又于1873年为浙江采买4万石。江浙的采买系为弥补缺额之权宜,仅在同治末年施行,并非两省海运之常态。但因同系招商局统筹,其运作方式尤其是经费支用标准,直接影响了稍后江广的采运。江浙两届采办米价、运费每石用银2.3—2.6两。户部认为,江广为产米之区,其籼米价格低于江浙粳米,故江广采办可较江浙节省。

这对江广而言颇为棘手,三省的应对策略首先是减少起运额数。如刘坤一奏称,江西每岁额征漕粮61.5余万石、漕项银30.9万余两。但漕项实收不过20余万两,近年又每岁拨解陕甘协饷24万两、清淮协饷2万两,尚属入不敷出。因此,江西仅运办8万石(约为额漕的13%),以每石2.7两计,便需银21万余两。除可动支漕折、漕项外,尚不敷银7万余两,只能于历年征存漕项内酌提支销。由于采运成本(2.7两/石)与可支销的正项(1.8两/石)之间存在较大缺口,减少采运额数便成为自然的选择。是年湖北、湖南分别采运3万石、2万石,均不及漕额的20%,也是基于同样的考虑。

与之相关的是,要使江广的采运成本低于江浙,本地买米运沪便不可行。刘秉璋指出,江西距海口遥远,中有江湖之险,难令州县采买运沪,唯有在上海或米价更低的镇江采办,交兑较为顺便。刘坤一奏称,江西籼米虽较粳米便宜,但运沪另需水脚,难较江浙节省,拟由盛、朱于江皖买米运沪。王文韶也奏称,由湘购米之价脚(即米价、运费)较江浙成案浮溢甚多,故“令招商局就近购运,藉省由湘转沪之费”。1874年,招商局遣员赴皖中三河镇采买,该处成为此后商局采办江广漕米的第一选择。

1874年末1875年初,户部议覆三省试办采运时,关注重点也在控制成本。司农指出,本年江皖米价较平,江广须较江浙节省,毋令承办各员稍有虚糜,绝不能如江西、湖南所称,每石用银至2.7两。他们要求三省于采办完竣后将动支经费细目报部奏销。

1875年春夏,江广同治十三年份漕粮分批派装招商局轮船,由沪运津,抵通交兑。是年湖北采运漕籼正米3万石,加以商船耗米、剥船食米、新增剥耗米共计32917.5石。为此,鄂省动支银77356两,包括相应的漕折42900两、漕项19500两,又于州县兑费内凑集14956两,核计每石用银2.35两。由此,湖北在账面上实现了“以漕办漕”,“并不动用未经办运漕粮正项,于解京漕折毫无亏损”。

湖南采运同治十三年份漕籼正米2万石,连各项耗米共计21945石。为此,湘省共动支银51571两,包括漕折34004两、漕项16000两、里纳漕费468两,及节年津贴1099两,核计每石用银2.35两。从账面上看,湖南所支均出自漕折、漕项,并未额外动支正项。但实际上湘省漕项既难足额征收,又多有它用,难以真正做到“以漕办漕”。江西采运同治十三年份漕粮粳籼正米8万石,连各项耗米共计87780石。江省动支采运经费总数不详,核计籼米每石用银2.35两,粳米每石用银2.45两。

江广各督抚奏销首届采运经费时,均强调每石2.35两已较江苏成案(2.52两)节省,并无虚糜。但三省采办价脚如此一致,显然非为实际的支销额数。1875年6月,朱其昂进京“将江广报销一层与部中熟商”,讲定“籼米每石许报销二三五,粳米二四五”。可见,采办价脚是在户部主导下确定的,2.35两/石由此成为江广成案。

(二)光绪初年湖南、江西停办采买海运

1875年,江广共起运交仓同治十三年份漕粮13万石。这是三省唯一一次共同海运。1875、1879年,湖南、江西先后停办,原因仍在于采运经费。1875年9月,户部照前奏请江广规复本色征运,司农认为采买海运“利少弊多”,“终非经久之法”。然江广督抚既已尝试便利省费的采买海运,更不愿规复本色征运。

王文韶曾任职户部云南司,他对漕务的认识在疆吏中堪称一流。王氏仔细核算折征、采运与本色征运的成本:对政府而言,采运每石需2.35两,本色征运则每石另加湘沪间运费0.5—0.6两;对民众而言,折征及采运每石需1.3两,本色征运则每石买米便需1.6—1.7两。故本色征运较之采买,“于民则多费银三四钱,于官则多耗银五六钱,而石米之到京犹是也”。王氏认为,本色征运大幅加重官民负担,绝不应规复。光绪元年份湘漕或酌量采买起运,或仍全行折解。此后每届漕期,应请户部对仓储、库款通盘筹划,“如需银亟于需米,则仍前折价解京;若需米亟于需银,则酌量采买海运”。

然户部议覆仍强调应规复本色旧章。对于采买海运,司农却称:“查上届采买米数较少,需费又多,不甚合算,本届毋庸照办。”他们认为,较诸1873年江苏采买每石费银2.307两,上届湖南以每石2.35两采运2万石,“浮溢实多”,“不甚合算”。湖南遂于1875年中止采买海运。

同年,户部在议覆江西采运时也表达了同样的思路。司农指出,江西应将漕折、漕项通盘核计,“如苏皖一带米价平减,采买运京尚为合算”,则可续办采运;“若采运价脚多于折征之价,未便无故虚糜,即行停办”。同光之交,漕粮解京有了更多可能性,疆吏乃至计臣在兼顾仓储的同时,开始务实地核算征运成本,将是否“合算”作为选择的重要依据,尽管双方的立场有所不同。这是不同于太平天国战前的漕务新趋向。

1875年湖南暂停采运后,湖北、江西仍延续办理。1875—1877年,江西每岁委托朱其昂等于苏皖采办漕粮8万石海运。其中,光绪三年份(1877)漕粮因山西大旱奉旨提前起运,拨充赈粮。由此导致采运费用高于往年,朱其昂请巡抚刘秉璋酌加采办经费,双方多有龃龉。1878年江西遭受严重水灾,采运漕额减至6万石。是年叶廷眷代替病逝的朱其昂出任招商局会办,因错过采办时机,折耗较大,期间又与江西巡抚“不甚契合”。

由于双方在采运中关系不洽,再加以本省经费吃紧,江西遂于1879年停办采买海运。此前江西办理采运,每届不敷10万两系动支节省漕项。尽管该省漕项历年拨解陕甘协饷,但光绪初年甘饷解至八成即可,采运不敷尚可由该项凑解。1878年末,左宗棠奏新疆议设行省,请各省将协济西征月饷尽数报解。后各督抚奉旨:自光绪五年(1879)起三年内,西征月饷按十成报解。江西每岁因此加增甘饷10余万两,司库不堪代筹采运经费。是年,巡抚李文敏奏准江西采买海运暂行停办三年,节省漕项悉数凑解甘饷。1880、1881两年,江西照例暂停采运。至三年期满的1882年,除漕项尽数解甘外,江西又奏称本年水灾较重,库款支绌,仍请暂缓办运。此后,江西历年奏请“一俟甘饷稍松”,再行办理。1885年起,户部在例行催办漕务时已不再要求江西办理采运。由此,一向态度较为消极的江西终于以陕甘协饷为由,甩掉了采买海运的包袱。而司农也显然认为,此时西北边疆的饷需重于江西运京的漕粮。

(三)甲午战前两湖的采买海运

1879年江西停办后,江广一度仅湖北一省仍办采买海运。1884年,湖南在时隔十年后重办采运,这源于中法战争背景下京仓的压力。是年,清朝与法国在越南交战,法军舰队出现在东南沿海,摧毁福建水师,攻陷基隆,封锁台湾。东南海疆的警报,给予清政府极大的压力。京中官员提出逐步规复河运、江浙赶办海运与江广征运本色等建议,以保障京师仓储。

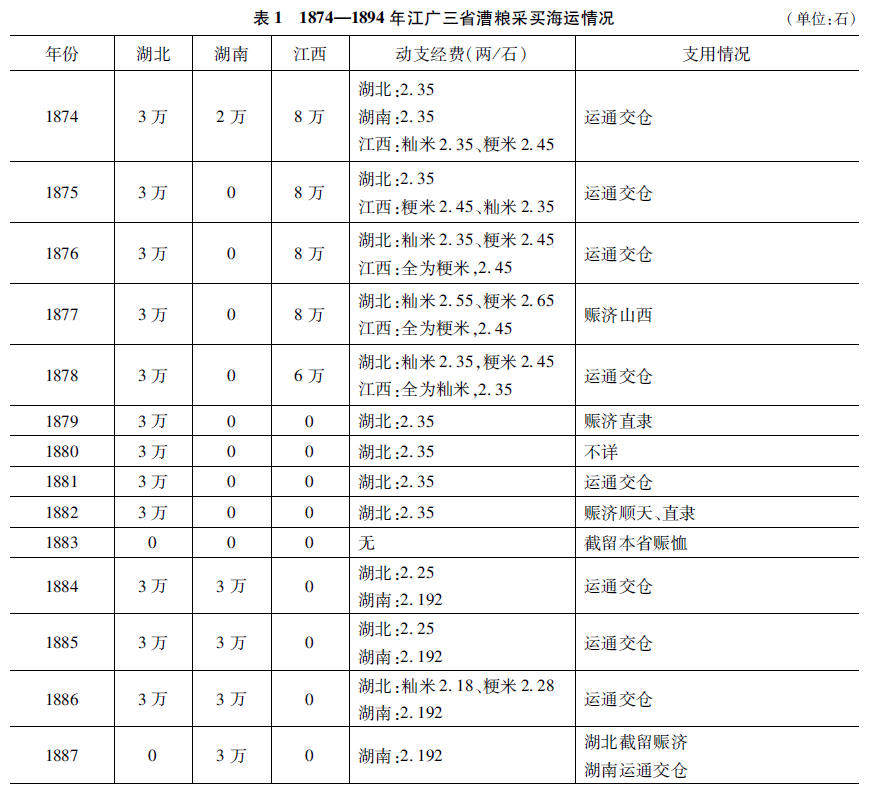

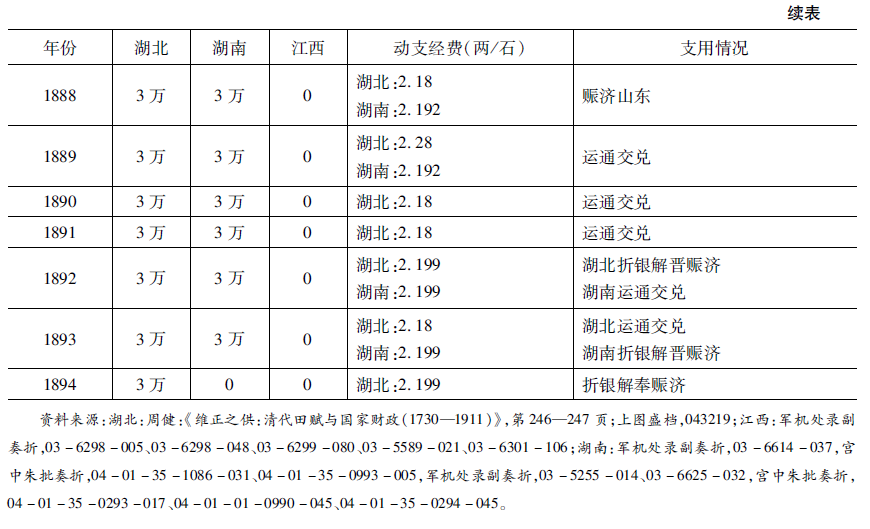

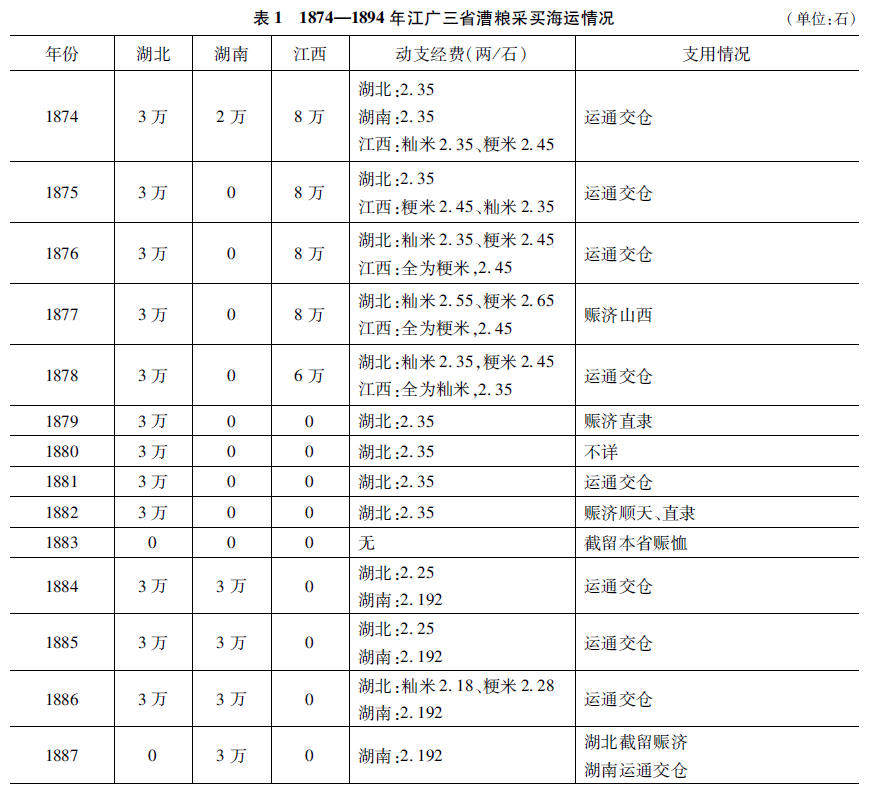

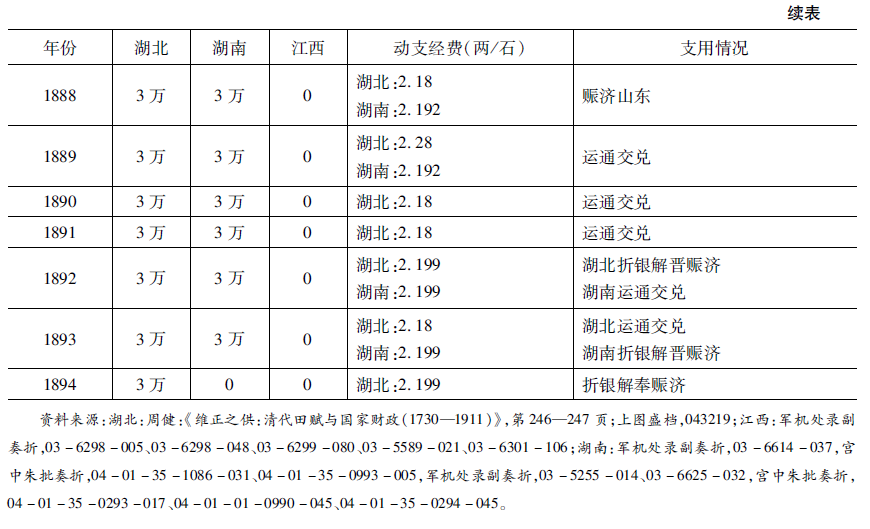

1884年9月,仓场奏称,近年运京漕粮短少,应请湖南等省规复本色征运,或筹办采买,总期明春有米起运到仓。11月10日,仓场侍郎兴廉、游百川再奏,京仓需米孔亟,湖南采办“实不容稍缓”,应查照湖北成案,“将本年冬漕迅筹采买,明春运通交纳”。在仓场坚持下,户部也倾向于重启湖南采运。司农在议覆仓场折时指出:“湖南省前办采买,米价、运费虽较江苏省为多,而核之湖北省历年采买价脚,尚不相上下,自应准如所议。”由此,湘抚庞际云覆奏,本年湖南新漕查照湖北成案,采运京米3万石交仓。值得注意的是,湖南在采办奏折中普遍使用“京米”一词,同时公文信函中又仍称“漕粮”。表述上的暧昧显示出制度的复杂性:作为漕粮运京的米石,并非在湖南征收,而是于异地采买。由表1可见,同治十三年至光绪二十年间(1874—1894),湖北每届固定采运漕粮3万石。光绪十年至十九年(1884—1893),重启采运的湖南也以湖北为模板。其间多数年份,两省的3万石漕粮全数海运至津,交兑通仓。此外,湖北光绪三年、五年、八年、十四年漕粮全数拨充山西、直隶、山东赈粮,光绪十八年、二十年米价运费解充山西、奉天赈款。光绪九年、十三年,湖北因被灾未办采运,米价运费截留赈恤。湖南光绪十四年、十九年米价运费全数解充山东、山西赈款。可见,两省漕额较轻,运输便捷,故可灵活地发挥赈恤之功能。至于采运经费,湖北大体固定在籼米每石2.18两或2.35两(粳米每石另加0.1两),湖南则基本固定在每石2.192两。显然,这并非实际开支,而是户部认可的例价。

由表1可见,1893、1894等年,两湖漕粮多改充北省赈米赈银。甲午战争前后,两省采运逐渐终止。湖南于1894年停办,此与顺天备荒政策相关。是年6月,顺天府尹孙家鼐奏称,1888年以降,顺天府屡被水灾,赈恤经费应“先时图度”,拟请江浙每年折漕10万石,解充顺天备荒经费。因当日“海道畅通”,江南、山东、奉天之米旬日可至,随时采买。此前一月,同是针对顺直水灾,新授顺天府尹陈彝也奏请于每岁抵通漕粮内酌给顺天府一二万石,于府属州县建仓存储。

1894年7月,户部议覆上述两折,建议湖南每岁京米3万石毋庸办运,其米价运费解部改充顺天备荒经费。如此变通,“在京仓每年少进米三万石,于库蓄尚无关碍,而畿疆得此巨款,缓急有备,似较合宜”。户部同意将采运漕粮折解京畿备荒银两,但改折有其限度:湖南的3万石京米恰好合宜,江浙的10万石漕粮则窒碍难行。

1894年,湖北漕粮奉旨全数折解奉天锦州、广宁赈济,这也是受到甲午战争的影响。1895、1896两年,湖北遭受严重水灾,未办采运,米价运费全数留充本省堤工、赈济之需。湖北的采买海运终止于1897年。此前,清政府为偿付甲午战后第三笔对日赔款,订立英德续借款。该条款规定以江苏、江西、安徽、浙江及湖北五省部分区域货厘、盐厘作为担保,每岁500万两。这些税收原用于京协饷或本省军费,故须另行指拨经费抵补。1897年,湖北接户部咨文,宜昌每岁盐厘100万两由省内外各款抵补,其中包括本省采运经费7万两,鄂省漕粮采运就此停办。

同光年间江广漕粮的采买海运,始终在严控账面成本的原则下办理。中央政府对采办经费的支用选择,直接决定了三省的续办或停止。1874—1879年,江西共办理五届采运,此后江省运费转充西征军饷、甘肃新饷。1874年、1884—1893年,湖南共办理采运十一届,此后湘省米价运费转充顺天备荒经费。1874—1894年,湖北共办理采运十九届,此后鄂省米价运费用于偿还英德续借款。

1901年《辛丑条约》签订后,各省每岁新增1880万两新案赔款负担。清政府遂谕令,除江浙每岁海运100万石外,各省河运、海运停止,漕粮一律以折色征解。自此,江广不再需要采运米石,三省漕折银均用于偿还新案赔款。

三、 轮船招商局的采买与利益分配

以上论述同光年间江广采买海运始末,侧重中央与外省疆吏间的层面。然而采买海运的关键角色,无疑是轮船招商局,尤其是盛宣怀、朱其昂等人。本节笔者转至先行研究较少关注的招商局与江广之间,围绕采办价格核定、经费领解及采运利益分配等重要环节,呈现采运过程中官与商的衔接。这一层面的讨论颇受史料存留的限制。尽管《盛宣怀档案》中的相关书信、公文足以展现丰富的细节,且几乎未曾被利用,但这些记载多限于盛宣怀主导江广采运的若干年份,并不完整,本节的论述也因此侧重于同光之交及光绪中期。

(一)采办定价与经费领解

采买海运之不同于本色征运,即在于起运米石并非征自本省,而是由招商局在安徽、江苏等地统一采办。商局采办江广漕粮,按例粳籼并办,以籼米为主。其中粳米分散于苏常各处就近采购;籼米“皖省较多,而庐州府属之三河镇一带,尤为籼米汇集之区”,多集中于该处购办。

安徽是近代最重要的米源地之一,该省粮食产地位于沿长江及环巢湖流域。三河滨巢湖之西,隶属合肥县,地邻舒城、庐江、六安等产米之地,又扼内地各小河入巢湖之总口,19世纪中期已是皖中米市中心。皖省长江以北米粮多汇集该镇,再经由巢湖、长江运往芜湖、镇江,行销江浙。

同治末年,招商局发现该镇有大量中下等米色的糙籼集散,价格又低于巢湖沿岸其他“糙米码头”,适合大宗采办。1874年起,盛宣怀等人历年遣员赴三河采办江广漕粮。据1874年采办账册显示,是年盛氏所派沈联绶等人在三河采办籼米34990石,共支出米价、水脚、采办人员薪水盘川等项本洋44524元,核计三河办米运沪成本为每石1.272元,合银0.949两。只需粗略地对比同年招商局从江广领解的采办米价(每石1.568两),便可知盛宣怀等人获得了大量采办盈余。

1874年起,招商局采办漕粮盈亏由六股分摊:朱其昂、盛宣怀、唐廷枢、徐润、津局员董、朱其诏各一股。其中,江广采办由盛宣怀、朱其昂经手。也就是说,同光之交,江广漕粮采办盈余归承办之员分润,并不计入招商局公账。在这样的分配机制激励下,盛宣怀、朱氏兄弟、徐润三家各自遣员赴三河办米,均获大量盈余。据1877年招商局清单显示,1874年该局采办江广漕粮正米13万石,盈余35588两,按六股派分,朱其昂、盛宣怀等每人得银5931两,两人另有酬费1401两、700两。1875年采办江广漕粮正米11万石,盈余22299两,按五股派分,朱其昂、盛宣怀等每人得银4460两。

1875年,盛康曾告诫盛宣怀,江广采办“大有盈余”,应先酌归招商局公账,不可“照六分各归私囊,听公中亏去巨款”。至1877年,招商局在收购旗昌公司后经营状况不佳,经历了全面的整顿。整顿中发现的问题之一,便是包括采办盈余在内的各项收入并不全行归公。故自1878年起,“采办漕米,无论盈亏悉归公局,一切巨细进款全登公账”。此后,由于三河米价上扬,以及江西、湖南停办导致采办额数减少,招商局的办米盈余呈缩减之势。

招商局的采办盈亏自然受到米价涨落的影响,但终究取决于各省给发的经费数量。因此,商局委员历年需与江广督抚议定采办价格,据此领取采办经费,这是双方交涉的关键环节。如表1所示,江广的采办经费常年保持稳定,但光绪二年、三年(1876、1877)是变动幅度最大的高点。1877年10月,江西拟奏销光绪二年份采办经费,巡抚刘秉璋收到朱其昂来信,称三河米价较前上涨,欲提高上年议定的采办价脚。刘氏闻此大怒,致信李鸿章抱怨称:招商局“堂堂公事忽而翻腾”,甚至“请师门(指李鸿章)出而为之赖账”,“欲公然失信,此商贾所不为”。刘秉璋籍隶庐江,称三河米价“近在家乡,我所深悉”。他观察到,1874、1875年三河米价每石1两左右,商局采买每石盈余0.4两,两年办米17万石,可盈余6万两。1876年虽有上涨,每石至多赔累0.2两,朱其昂不应“见利弃信”。但李鸿章同意了朱其昂的请求,刘秉璋也只能不情愿地接受。两月后,刘秉璋奏销光绪二年份采办经费时称,上年江皖歉收,所产籼米极少,故就近在苏常采买粳米8万石,每石2.45两。由于较上届多办粳米6万石,每石较籼米贵1钱,故是年江西采办费用加增6583两。招商局的账册可证朱其昂所言,是年商局主要在无锡、常熟办米,办价明显高于三河。

是年奏销事竣后,刘秉璋对招商局“翻悔索价”颇为不满。他致信李鸿章称,应严饬商局“每年中秋前派一员到江,照市价定议”,采办价脚“总以当面议定价脚为断,议定之后,无论米价长落,不许翻悔”。刘氏称,1874年,朱其昂到江初议采办,曾商定每年中秋前来江议价。但1875年朱氏迟至11月中旬始到江议价,1876年更迟至12月中旬。刘氏分析,朱其昂的用意无非是:秋初米价较低之时,先挪款私办,至冬令价昂,再与该省面议,便可借口加价。米价的波动以及招商局利用价格的季节、地域差异,在流通领域获取盈余,无疑是漕粮采办的重要内容。然刘秉璋基于儒生的利义观,斥之为“惟利是图”“因图利而挟制”,他不认可招商局获得较多的采运盈余。

1877年秋冬,江西奏销上届采运经费时,也正与招商局联络光绪三年份采办事宜。是年10月、11月间,江西、湖北漕粮奉旨提前采运到津,以充山西赈粮。当年江皖苏浙岁仅中稔,而各路购米赈济平粜数量较巨,以致米价翔贵,每石办价2.55两左右。但赈粮不容迟误,招商局只能垫款赶办,以致采办成本加增。从1878年1月起,招商局便与江鄂两省沟通,试图增加采办经费。盛宣怀很快与李瀚章商定,湖北采运价脚每石准加2钱、以2.55两奏销。朱其昂派往江西议价的朱粹甫则在刘秉璋处受阻。刘氏答复:本届采办以三河米价计,“不赔亦不赚”,如竟有赔累,“以前之盈补今之绌,总绰绰有余”。他对三河米价有自己的判断:是年每石2元仅是适中,并不算贵。如涨至每石2—3两,自当酌量加价,“断不使商局向隅”。经朱粹甫“再三申说,委婉祈求”,刘秉璋始允本年经费酌加2000两,远少于每石酌加2钱。

光绪三年份采办经费的奏销较往年更为漫长。1878年4月,湖北首次奏请采办加价,被户部以不符成案议驳。李瀚章遂请商局将江皖米价及其筹款垫办情形详细声明,拟再行顶奏,使招商局无赔累之虞。1878年9月,经李瀚章再次奏请,再加以盛宣怀在京布置,湖北采办经费始准酌加。1879年4月,湖北将采办经费细数核销,计籼米每石2.55两、粳米每石2.65两。李瀚章不仅实现湖北的加价,还改变了江西方面的态度。1879年2月,江西奏请照湖北每石酌加2钱,户部以“湖北系奉特旨照准,江西不得援请”议驳。故江西光绪三年份经费未获加价,仅以每石2.45两奏销。后巡抚为体恤商局,于本省筹款每石加给1钱。此时刘秉璋已丁忧离任,朱其昂于上年病故。在招商局以及李鸿章、李瀚章等人推动下,江鄂两省光绪二、三年份采办经费始能随成本提高而加增。由表1可见,光绪三年以降,三省采办经费均在2.35两/石以下。光绪十年(1884)起,因部议停给轮船修费,采办经费减至2.25两/石以下。且此后江广采运经费不再能奏准酌加,长年鲜有变动。

招商局每岁与各省议定办价后,便可领解采办经费。1874年秋,盛宣怀与湖北、湖南方面初议领解事宜,计划将银两解至扬州淮军后路粮台,再转运苏沪。是年12月,湖南发放首批经费3万两,巡抚王文韶认为大宗银两“辗转运解,多需时日”,遂将该款交票号新泰厚、祥和贞汇解,并遣员将汇票、砝码解沪。此后,湘省一直利用山西票号汇解采运经费。

1875年2月,江西奏准采运后,请商局派员领解经费。朱其昂驰赴南昌,与抚藩晤商。同时,盛宣怀也致信布政使李文敏,请其派委在江候补的盛氏兄长盛富怀解银到沪。3月初,朱其昂与粮道议定,首批采办经费10万两通过省城茶庄汇兑,盛富怀因此被撇开。朱、盛二人对额数最巨的江西经费展开竞争,可见领解、汇兑环节颇有利益。

1875年3月朱其昂与江西商议领解经费时,招商局在三河的采办已进行大半。江广的采办经费来源于漕折、漕项。在当日的征收制度下,州县很难在年内将该款征齐解省。更不必说,这些经费还需汇兑上海,再以实银解往三河等地。但另一方面,农历十一、十二月既是三河米价的低点,适宜办米,又是每年招商局经费吃紧之际,急需银两到账。因此,盛、朱等人常请求江广提前筹解银两,以尽早采办,而这需要各省挪款垫解。

相对而言,招商局与湖北在采运事务中合作最为融洽,鄂省常在年内筹解多数经费。江西对采运始终较为消极,常不愿提前措解经费。如1876年1月,商局缺款甚巨,尚欠钱庄40余万两。除陆续领到江浙海运水脚外,湖北巡抚允拨3万两,江西则称须待部覆。与此同时,盛宣怀的办米委员何锡祺未能等到江鄂之经费,只得先请徐润等筹借2万两,尽早前往三河,以不误办米公事。1877年1月,又是商局需银孔亟之时,湖北先行拨解经费4.5万两,余款年内续拨。江西则须待部覆始能给领,虽朱其昂再三力请先行放款,未获允准。1879年,江西在五届后停办采运,应与这些交涉中的不洽有关。

1887—1889年,盛宣怀委任其亲家、在湘候补官员郑立诚帮办湘漕事务,负责联络粮道吕世田、巡抚王文韶,料理文案,经手银钱。1887年末,经郑立诚“一再婉商”,吕世田同意借拨他款发放采办经费5万两。此后数年,吕氏照例通融,提前筹银放款。如1890年9月,盛宣怀请吕世田尽早汇兑放款。盛氏称言,“江皖去岁荒歉,今年闻亦不过中稔,而被灾各省纷纷均向采办,米价难免飞腾”,如欲不致赔累,“必须趁九、十月间新谷登场速为购办”。若十一二月漕折银到方能放款,则汇至上海须次年春间,“新米已经过市,必致迟误”。12月,吕世田覆函,所征漕折银仅敷头批京饷之用,但“既承谆嘱,自应竭力搜罗”,暂挪别款凑足7.15万两。可见,采办经费的领放时机,直接影响采办成本与商局利润。湘省挪借放款,实赖官商间的沟通与协作。

1874年起,招商局领解采办经费时,每石扣除1钱作为江广各粮道公费。1884年起,湖南岁办漕粮3万石,每届扣除公费3000两,1886年粮道恽彦琦又加1000两。1888年,盛宣怀以上年米价昂贵一再坚请,巡抚王文韶同意不再扣除新增公费1000两,并于3000两中提出600两,作为商局栈租开销。此后每岁照例划还600两,只扣公费2400两。这实质上是对商局采办成本提高的补偿。而公费之增减,相当程度上基于盛宣怀与湘省历任大员的不同关系。在卞宝第治下(1882—1888年),商局不仅被加扣经费,甚至失去了承办光绪十三年份湘漕的权利。而与盛家关系密切的王文韶回任湘巡后(1888、1889年),则在经费、人事方面给予诸多便利。

(二)采买海运之保奖

1887—1889年,郑立诚因其在湘候补知州、盛宣怀亲家的身份,作为招商局委员帮办湖南漕务。除领解采办经费外,郑立诚也多与盛氏通信,谋求保奖、补缺。在招商局业务所及的省城、口岸,类似郑立诚的委员不在少数。他们的经历,展现出商局办理采运业务的一些重要面相。

郑立诚生于1839年,浙江余杭监生,1855年捐知县,指发湖南。1874年到任,调补湖南清泉知县。1876年办理晋捐出力,保以直隶州知州在任候补。光绪中期,郑氏办理湘漕差使,每岁从盛宣怀处领取薪水300两,经手银款亦有相应的利益。但作为候补官员,借采运保奖谋求补缺才是他的首要考虑。

江广采买海运保奖始于同治十三年首届采运,对象除盛宣怀、朱其昂等商局会办外,更主要的是商局遴选的员董。如商局章程称:遴选委员前往三河、苏常,“分投采办,陆续运沪储栈”;“沪津装运收米,及津通监兑、押运、稽察、弹压、交兑各事宜”,“当由本局遴选熟手员董,妥为经理”。1876年1月,首届采买海运完竣后,江广督抚奏请保奖在事出力员董,称采买海运“事属创始,头绪纷繁,沪津通各局员董或分投采购米石,监收储栈,派装轮船,或远涉重洋,押运催趱,稽查偷漏,均能不辞艰险劳瘁”。三省的保奖清单共计员董50人,普遍为候补官员,又以江浙官员居多。

光绪元年至四年,湖北、江西督抚于每届采运办竣一两年内,合奏请奖出力人员。此四届的采运额数多为11万石,历届列名保奖者计有49人、43人、18人和35人。这些员董理论上由招商局开列名单,移知粮道后,由该省督抚出奏请奖。显然,历年的名单中既包括实在沪津通效力之员,也不乏仅领薪水的挂名之员。盛宣怀等人常收到各处委办采运差使之请托,尤其是相关各省粮道、抚藩等。因对候补官员而言,海运差使既能获得薪水,亦有保奖之可能,颇具吸引力。

1879年后,一度仅湖北一省办理采运,每年不过起运3万石,保奖亦因此中止。1884年湖南重启采运后,1889年恢复保奖。1889年4月,郑立诚蒙奏补澧州知州。在部覆未到、前路未定之时,他闻知王文韶将奏奖光绪十四年份(1888)采运出力人员,遂急求盛宣怀禀明王文韶,求保以选知府后以道员用,缘此前他已捐纳知府。

1889年11月,经王文韶奏保,郑氏如愿列名湖南光绪十四年采运出力人员(共计员董5人)。保奖清单写道:“在任候选知府、湖南澧州直隶州知州郑立诚,请俟得知府后以道员用。”他的保奖事迹为“是年苏皖岁歉,督饬商董购选米色难于往年”,以及漕粮“奉文改拨山东赈粮,轮船运赴利津海口”,米石在海船过驳,“艰苦非常,交兑妥速”。如前所述,是年郑立诚帮办湘漕,系在长沙料理文案,经理银款,并未离湘。列名郑氏之后的是湖南郑工试用府经历徐本麟,“请俟补缺后以知县仍留原省补用”,他的事迹是“押运赴山东交兑,涉历风涛,料理过载”。此人与王文韶“本沾亲戚”,由王氏通过郑立诚授意盛宣怀,将其列名请奖。可见,无论实有劳绩抑或挂名之人,保奖事迹均按格套书写,强调采买、运交米石之难。当然,保奖的名实不符,本是当日常态。

1890年3月,郑立诚赴任澧州知州。吕世田遂向盛宣怀推荐长沙知县沈锡周代之。吕称,沈锡周欲求“将来附名列保”,请盛宣怀禀明巡抚,委令帮办漕务。此外,吕世田又函求盛氏委任其子诒谷随同办漕,列名光绪十五年保奖。盛宣怀很快答应了粮道的要求,两人还互赠礼物。

郑立诚任职之澧州属冲繁难要缺,颇不易治。1891年初,郑氏因该州洋教士兴造教堂阻止不力,突遭撤任。次年回省后,郑立诚又请盛宣怀详明湖南巡抚,将其列名光绪十五年保案,改保以知府在任候补。他还提醒盛宣怀将吕世田之子列名,因粮道屡向其催嘱。

1892年,巡抚张煦奏请奖叙湖南光绪十五、十六、十七三届采运出力各员。光绪十五年请奖4人,郑立诚、沈锡周、吕诒谷均在列。其中,郑立诚“请以知府在任候补”,沈锡周“请俟得同知缺后以知府仍留原省补用”。二人的事迹为“督同员董采买米石,挑选干洁”。吕诒谷“请俟补缺后以知县仍留原省补用”,其事迹是“押运赴天津、通州,涉历风涛,奔驰炎日”。如前所述,1890年沈锡周接替郑立诚帮办湘漕,处理公文、经费事,两人均未采买米石。至于吕世田之子吕诒谷,则纯属挂名人员。

1891年,郑立诚回省后不久便重任澧州知州,至1898年末仍在任。由此来看,郑立诚于1876年办理晋捐出力保以直隶州知州在任候补,至帮办湘漕的1889年终得奏补澧州知州,此后在任近九年。郑立诚之补缺,当与其受委帮办湘漕三年、连获两届采运保奖的经历直接相关。

在郑立诚首获保奖的光绪十四年采运案内,湖南请保的省外人员均为吏部议驳。此后湘鄂保奖者均为本省官员,每届数人至十余人不等。如湖北办理光绪十九年份(1893)采运,本省官员均系挂名,除道员一人外另有随员五人,由总督、巡抚、布政使、粮道及招商局各举一人,“专为保举地步”,“不但无薪水,亦毋庸干预漕事”。光绪中期,江广采运额数、商局采运利益均已相对有限。但督抚可借采运保奖之名为省内众多候补官员谋求出路,并与招商局进行利益交换,这成为甲午战争前湘鄂办理采运的重要动力。

结 论

1875年,疆吏中最熟悉漕务的王文韶致信盛宣怀称:“下届(湖南)漕粮欲求有米到仓,舍采买别无他策。”在他看来,湖南已断难规复本色征运旧制。因漕粮征收之旧制为本色,起运之旧制为河运,两者互相匹配,“河运既不行,本色便难偏奉”。就在这一年,湖北、湖南、江西首次在漕粮折征的基础上,借助招商局的米粮采办与轮船海运,实现了户部要求的本色起运。采买海运是江广对1853年以降漕运格局的重要变革,但既非规复旧制,又异于江浙的漕粮海运,可谓晚清漕运的另一种实现方式。

在1853年以前的河运时期,江广的漕运成本颇为高昂,且难以核算。自1874年三省改行采买海运后,控制成本、以漕办漕成为严格恪守的原则。江广的采运开支不应高于成案,且须在事竣后报部奏销。一旦户部认为采运价脚过高,“不甚合算”,甚至可以直接停办。从“不计成本”到严格核算,显示出晚清漕务在理念与实践层面的显著变化。

严控成本的原则又势必演化出依赖市场的运作方式。江广在维持较低起运额数的基础上,将漕粮的买、运、交各环节外包于招商局,交由盛宣怀、朱其昂等人一手经理。区别于江浙之处在于,江广漕粮以省为单位交招商局集中采买,以三河为主要采买地。江浙漕粮则部分来自征收,部分由州县各自采买,非由招商局完全主导。可见,江广的采买海运是一种市场化程度更高的运作模式。

然而,同光年间江广的交仓漕额,至多恢复了太平天国战前每岁90余万石中的13万石。这些北运的米粮还多次改解华北、东北,以充赈济之需。这说明江广漕粮对于京师仓储的意义相对有限,其作用远不及同期的江浙,后者每岁海运120余万石。从同治后期全力促使江广恢复本色起运,到1894年以降主动停办两湖采运,二十余年间户部的态度发生了显著的变化。至19世纪末,即便是对仓储最为谨慎的司农也认为,在维持江浙漕粮的基本保障下,京师的粮食供应可以更加多元化、市场化的方式实现,江广漕运支应京仓的贡赋意义因此被消解,三省漕粮收入几乎完全改用于偿付赔款与外债。

相较于江浙,轮船招商局对于江广漕运的意义更为关键,不仅在技术层面,更在组织与运作方式上,改变着王朝大政的基本形态,使三省以新的方式恢复了本色起运。但与此同时,江广的采买海运仍在官僚制度下运行,历届奏准续办、经费支销、人员保奖等重要环节依然按照官僚行政的逻辑、由督抚主导。在此过程中,江广大吏是否认可招商局追求利润,并提供经费、人事方面的保障,相当程度上是基于与盛宣怀的个人关系,而非制度的保障。因此,我们既需关注招商局带来的漕运之变革,也绝不能忽视官僚体制下此种变革之限度。官督商办企业的经营如何与官僚体制的运行互相嵌合与影响,改变贡赋经济的运作方式,这是理解晚清漕务乃至近代经济变革的关键问题。

(文章来源:《近代史研究》2023年第4期,注释从略)