【内容提要】

长沙自主开埠前后,日本加紧对湖南扩张,步德国后尘,企图攫取水口山铅锌等矿物资源。在清末民初,其官、商、军携手,利用湖南财政困难和某些势力的资金需求,多次以操控水口山矿为条件,与湖南当政者及北京政府等进行借款交涉。其时湖南绅民维护矿权意识强烈,坚决抵制。因水口山矿本身无求于日债,德、美相继牵制日本,南北之争的因素也渗入其间,终使日本搁置操控该矿之举措。较同一时期被日本操控的大冶铁矿,水口山矿避免了沉沦的命运。

【关键词】

水口山矿 中外矿权交涉 大冶铁矿

湖南衡阳常宁的水口山矿(包括其附近的龙王山矿),以铅锌矿石品位高、产量大著称。清末民初,日本视之为重要战略资源的产地而图谋操控,其官、商、军推行多项举措,三井等财阀还为此结为辛迪加组织,但因湖南绅民坚决抵制及其他因素的作用而最终落败。由此该矿在近代中外围绕矿权交涉的史册上留下了与大冶铁矿等迥异的一页。然而相关专题研讨并不充分,依管见所及,迄今只有在日本发表的一篇论文。这种状况折射出有关近代中外矿权交涉研究存在薄弱环节,对湖南等相关重要区域的研究留有盲点,对各地抵制外国攫取矿权的成败利钝之别也鲜有论析。故此,笔者拟基于相关中日史料,就此个案作进一步述论,希望有助于相关研究的推进,并就教于大方。

一、 日本官、商、军图谋操控水口山矿

水口山矿的历史可以追溯到明代,在当地素有“摇钱树”“聚宝门”之称,1896年被纳入湖南省官营。到20世纪初,因水口山矿所产铅锌是工业,特别是兵器制造工业的重要原料,随着湖南门户开放,引来了正在长江流域寻求矿物资源的日本势力。

甲午战争后,列强加大了在长江流域攫取矿物资源的力度,正如日本驻上海总领事小田切万寿之助在1899年2月的报告中所言,外国暗中谋取安徽、湖南、湖北、江西矿权的运动很“激烈”,数年内中国各处矿山的开采将会勃兴,并对日本矿业整体上产生显著影响。因此他建议日本政府速派有力的技师调查中国各部矿山,为单独或通过与华人结托“经营矿业”打下基础,将此作为增进日本利益的“一大急务”。1902年,清政府酝酿实行长沙自主开埠,而外国势力则进一步将触角伸向湖南,其重要目标便是获取那里的矿藏,日本驻长江口岸的领事也唯恐落后、竭力谋划。当年9月,小田切万寿之助呈报所见报纸消息:英商向湖南官府提出要开采平江、永兴、耒阳、宜章等地矿山。稍后,驻汉口领事山崎桂又报告说,“湖南省各种矿藏丰富”令各国人“关注”,一些外国人为“调查省内矿山”而对官府做“种种劝说”,但中国方面担心“导致外人掌握省内利权的结果”予以婉拒。然而,该领事仍怂恿湖南矿务机构请日本专家“对湖南矿脉矿质作详密的学术考察”,并向外务大臣建议特别注意在日湖南留学生与委员,设法通过他们将日本政府认为合适的人推荐给湖南聘用。

当时,在列强攫取湖南矿权问题上,是德国走在前面。德商礼和洋行最早与湖南订立长期收购锑砂的合同,且乐见合同不能履行,以此为借口获得采矿权;同时,还有不少德国矿山技师到湖南“游历”。也正是在紧盯德国人涉足湖南矿藏的过程中,日本开始将视线投到水口山矿。礼和洋行在1903年与湖南方面订立合同,购买铅锌矿石;1904年初,德国驻华公使照会中国外务部,称礼和洋行要在衡州、永州、郴州、桂阳州一带开采五金矿山;其后,德国驻汉口领事屡次发出照会,强调礼和洋行要开采龙王山矿。这些情况都被日本领事探报,而水口山矿也成为日本在湖南攫取矿权的重点目标。

据目前所见,日本官方最早以该矿为主题的报告,是1908年10月21日驻长沙领事高洲太助发出的《湖南矿业近况》,内称:

湖南省衡州府水口山有铅砂矿一区,产量异常(大),其开采目下属湖南省矿务局所管,去年开采量达二千余吨,但其开采方法现在仍沿袭旧式,故如将其改为新式,当不难有三千吨到四千吨产量。去年矿务局从一铅矿所获纯利达10万两。据说其从长沙输出的去向主要是上海,经德商哈利、礼和、瑞记三洋行出口汉堡,今年经这些洋行出口的数量有2300吨。现下的行情是黑铅砂每吨64两、锌矿砂20两。据闻,湖南矿务局计划从广州招聘清国技师,设黑铅砂炼厂,自行提炼,由此将获得6%的纯银。

此后,水口山矿越来越多地见诸日本官方文件。1910年,日本驻长沙副领事村山正隆了解到湖南财政困难加剧,而矿山是该省重要财源,便认为日本可趁机促使湖南官府对铅、锡、锑、铜等各种矿山采取“类似大冶借款”的做法。他特别向湖南官府提出:“将水口山所存铅矿石4000吨出售,继而扩大开采销售。”

相对于日本官方而言,其商家向湖南矿藏扩张稍显滞后。就目前所见,最早采取行动的是三井财阀。1906年3月下旬,三井洋行的森恪与湖南中路矿务公司订立合同,规定三井派人勘查该公司“全区矿地”、参与合办部分矿山、由三井提供资金及经营新法、三井的名目对外保密等。但是,三井总店并未随即将此付诸实施,其原因据日本驻长沙副领事井原真澄推测,是三井鉴于湖南矿务章程规定过严,担心合办可能激起波澜,导致得不到经营成果。在该领事看来,三井涉足湖南矿业较德商犹豫,因而他建议由日本政府在三井名义下密派技师调查湖南矿山。

但是,有两个因素决定日商必然向湖南矿藏特别是水口山矿扩张:一是在华寻求日本工业、尤其是军事工业所需资源,既是近代日本政府对在华商家的基本要求,也有助于它们自身增强实力、强化和提升地位。清末日本操控大冶铁矿等的过程也证明,三井财阀等充当过重要角色。二是甲午战争后日商不断扩大在国际市场上的活动空间,如能操控水口山等矿,不仅可以满足本国相关需要,还能据此在国际贸易中牟利。

日商涉足湖南矿藏起初侧重于获得商利,故三井对1906年订立的合同,因顾忌环境风险而暂时搁置。但到1910年,三井看到湖南官府苦于财政困难而急于求贷,认为可趁机牟利并打入水口山矿,便积极配合本国官方,与横滨正金银行汉口分行协同,以包销水口山矿石为条件提出对湖南借款,并大力活动。然而,三井这次出手,因不敌礼和洋行而告败;在以后几年中,日商尽管不曾改变对水口山矿的图谋,但也未敢轻易挑战礼和洋行。1914年第一次世界大战爆发后,礼和洋行经营条件不断恶化,最终连对水口山铅锌矿石的购运也维持不了。日本操控水口山矿就此除去最大的对手;同时,国际市场对于铅锌矿石的需求也随着世界大战而增大。日商遂以前所未有的劲头,致力于操控水口山矿。

1915年9月下旬,大阪亚铅矿业株式会社向外务大臣禀称:将派技师赴华进行矿山调查,购买铅锌矿石;请求传令在华使领关照,并告知湖南矿政和水口山矿情况,诸如官矿局官制与现有职员,水口山矿生产设备及作业情况,礼和洋行包销矿石合同订立后已交货数量,在该洋行停止输出矿石的情况下官矿局资金与财政状况,库存的水口山矿石能否出售或作其他处置,水口山附近的龙王山矿能否与礼和洋行一样订立包销矿石合同,等等。此外,三井也明确表示,对水口山矿“以更进数步之根本性关系为目的”。于是,三井属下的矿山株式会社与大阪亚铅矿业株式会社协同,于1916年1月对日本政府提出:“我两社以往率先开办炼锌企业……对矿石需求巨大……约缺三分之二……购买可以长久供给之矿石及订立长期合同……非我两社独自之利害问题,亦为我国工业经济上不可忽视之重要问题……希望今后水口山所产全部矿石由我两社获得包揽权利。”其后,古河财阀也表示要与湖南官府交涉购买水口山铅矿石;三菱洋行汉口分行行长声称湖南矿务局对其提出借款,该行有意贷给100万日元;大仓财阀亦称其汉口派出所与湖南议会商谈借款、拟订立有关水口山矿石的合同;久原矿业株式会社在1916年9月,为合办水口山铅锌矿与安徽太平山铁矿,介入所谓兴亚公司对北京政府借款未成,后又转向湖南地方活动;同时铃木商店(以原驻长沙副领事村山正隆为代表)、高田商会等,也瞄准水口山矿,与湖南官府进行借款交涉;此外还有汤浅洋行,于1917年4月与湖南省长谭延闿所派人员订立涉及水口山矿的借款草合同。这些日商的活动起初是各自进行,但后来又逐步协同。最早是大阪亚铅与三井矿山之间相互妥协,随后大阪亚铅与古河达成一致,而后是这三家联手,接着大仓加入,久原与三井经历一番竞争后也转向合作。而在日本官方看来,这些商家各行其是甚至彼此竞争,很不利于日本抓住有利时机最大限度地达到操控目的,故无论是驻华使领馆还是外务省,都不断促使这些商家相互沟通携手。1917年6月30日,大阪亚铅、古河、久原、大仓、三井的物产及矿山两会社在东京成立了“协定团”(同时请外务省劝铃木商店加入),表示要“巩固联结”、共同行动,与政府保持密切联络,通过借款获取水口山铅锌矿石30万吨。这个“协定团”在吸收铃木商店后,又于1918年4月订立组合规约,成立所谓兴源公司,且在5月接纳三菱为成员。可见,日本主要财阀围绕操控水口山矿这个中心目标,成立辛迪加组织,摆出不小的阵势。这在近代日商对华扩张史上,也算是一个奇特现象。

还须指出的是,当时日本军方对于操控水口山矿,也充当了竭力促动的角色。论其根本原因,在于其高层把水口山矿视为“工业原料及兵器独立所必不可缺的种类”,列入日本所谓“国防资源”,认定“有必要迅速获得”。为此,日本在华陆海军及其谍报人员都把水口山矿作为关注的对象。入侵汉口的日军间谍部队华中派遣队,早在1914年9月向参谋总长等发出情报,称负担礼和洋行巨额借款的水口山矿受欧战影响,欲暂停经营并遣散矿工,湖南缺乏经营矿业的资金,“转而指望日美”,据此提出日本人须“精密踏查,稳步经营”。该队及日军在华其他谍报人员,或与那些为操控水口山矿奔走的日商保持联系,或密切关注该矿各种动向,对相关日商及本国当局提供情报与建议。1916年4月,随着护国战争扩大,日本参谋本部料想会出现“湖南独立”,声称“其时水口山断然须归日本人所有”。1916年5月,华中派遣队司令官分别获悉汉口三井洋行分行、大仓派出机构与水口山矿相关交涉的进展,12月中旬又得知大仓与大阪亚铅要联手与湖南方面订立涉及水口山矿的借款合同。基于这种联系,该队人员很清楚日商各自的盘算与相互之间的竞争关系,但颇不以为然,斥其有损日本人“体面”,“不利至极”。1917年4月,他们在给当局的报告中抨击这些日商“急谋私利,缺乏协同一致的国家精神”。这些情报、报告都被迅速转给外务省,成为促动日本财阀为操控水口山矿组成“协定团”的重要因素。日本官商为操控水口山矿进行借款交涉之地不限于长沙、汉口,有时也在北京、上海。而无论在何地方,交涉过程都未离开日军间谍的视线。1916年9月9日兴亚公司与北京政府密定借款合同,几天后其内容就出现在少将衔间谍斋藤致参谋总长的密电中。1918年2月至3月间,三井与蛰伏上海的谭延闿等交涉,订立以包销水口山铅锌矿石为条件的借款草合同。日谍松井中佐多方刺探谭延闿的背景、湖南政情等,判断谭有政治需要、为尽早得到借款而“焦虑”,认为这不失为日本“获得湖南利权之好时机”,要求上峰“促使外务省当局同意此借款实现”,对商家提出“切实忠告,促其达成”。1919年4月中旬,兴源公司基于各种权衡,由三井之人员出面,与湖南当局解除1918年与谭延闿等订立的借款合同,意味着日本操控水口山矿的举措失败。但是,日本相关各方都不死心。日谍探得湖南官方与美商合办水口山计划,迅速呈报陆军大臣并向兴源公司提供;获取美商与湖南矿务局订立草合同的英文本后,又随即促使本国官商分别对北京政府及湖南当局施压。

如前所述,水口山铅锌矿石之于日本军方是必欲控制的“国防资源”,在特定情况下还被用作服务其对华“谋略”的工具。如在护国战争期间,日军要削弱袁世凯并拉拢湖南反袁力量,其华中派遣队为此向陆军大臣建议将待售的水口山铅锌矿石之价款400万元用于湖南“独立”,并针对美商将抛大单的传言,劝说三井汉口分行抢先包揽这些矿石。对此,陆军省军务局完全赞同,令该队设法资助反袁力量多方奔走,以阻止矿石对别国出售。

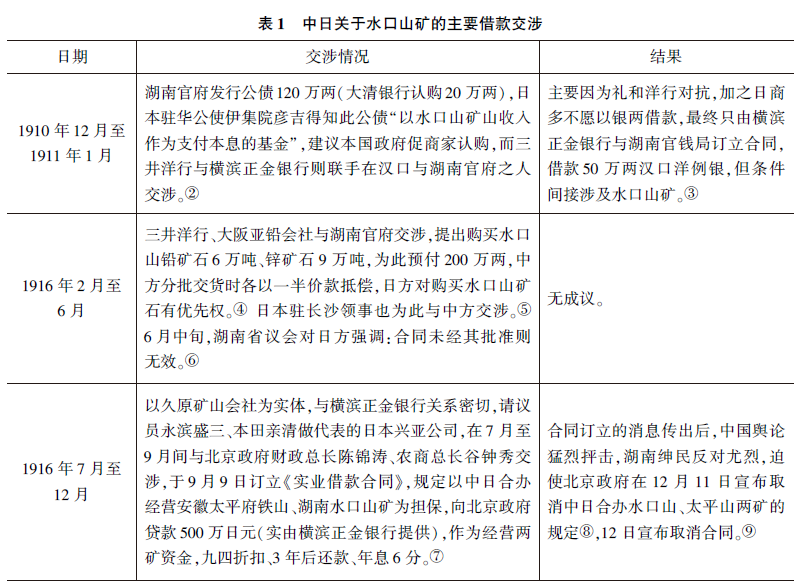

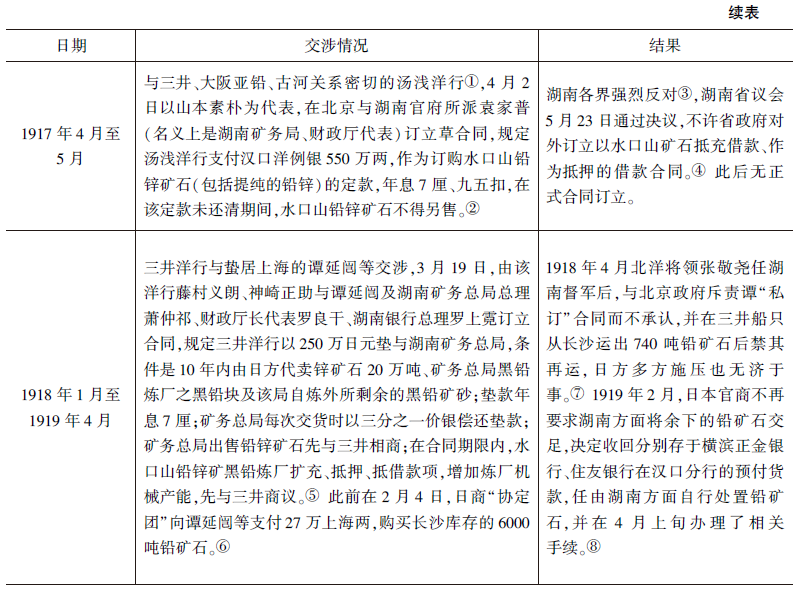

二、 湖南绅民等对日本操控水口山矿的抵制

水口山铅锌矿石在近代成为出口货物,有需求的外商来华购销,这本属正常的中外贸易。但在清末民初,日本却偏离贸易的正轨,一直图谋操控水口山矿、最大限度攫取其铅锌矿石。日本政府、财阀、军方为此形成合力,步德国之后尘,施操控大冶铁矿之故伎,竭力利用湖南财政困难及资金需求,与地方当局乃至北京政府展开交涉,其主要手法是将借款作为购进铅锌矿石之预付款(但折扣与利息不免),规定中方分期交付矿石并以其部分价款抵债。在借款还清后,日方仍享有优先购买权,由此长期包揽水口山铅锌矿石。此外,还有规定所谓“合办”水口山矿之举。几次主要的交涉情况见表1。

通观上述交涉过程及其结果,不难得出结论:日本官商为操控水口山矿而实行了一系列举措,但终告失败,该矿并未像村山正隆等预期的那样重蹈大冶铁矿覆辙。而这种结局的出现,最重要的原因在于那时一直涌动着维护矿权的浪潮,激励湖南绅民对日本侵华势力的举措进行坚持不懈的抵制。

自清末外国势力开始向水口山矿扩张,到民初日本一直设法操控该矿,正处于中国社会掀起收回利权浪潮的时期,而湖南向来是绅民对收回、维护利权关注度甚高的省份之一。就矿权而言,早在1902年9月,日本驻上海总领事小田切万寿之助就通过《中外日报》了解到:湖南绅士王先谦等向巡抚具禀,主张本省矿务勿任外人干预,后获奏允。同时,日本驻汉口领事山崎桂也注意到:随着放开门户临近,湖南官绅十分关注维护矿权,为此龙湛霖、王先谦等在官营矿山之外倡导成立了阜湘、沅澧两个矿务总公司。而在此前后,收回粤汉铁路修筑权的历程与维护矿权的努力交汇在一起,极大地增强了湖南绅民的利权意识。再者,大冶铁矿自清末被“日人图谋窥伺十余年,至民国四年五月七日之强迫要求,而归其掌握,创剧痛深”,对湖南绅民可谓前车之鉴,防止水口山矿重蹈覆辙成为他们的强烈共识。就水口山矿本身来说,礼和洋行1910年底通过认购湖南50万两公债,得以包买锌矿石4000吨、铅矿石2000吨,并图谋将矿石长期抓到手里,而湖南方面在交货时受制于合同规定、按欧洲市场跌落的行情计价,吃了大亏;1912年6月,该洋行与湖南方面又有《订购黑白矿砂十万吨合同》,但在欧战爆发后无力交易,严重拖累了水口山矿运营。有了这些经历,即便湖南当政者为统治需要而欲以铅锌矿石换来借款,在与日方的相关交涉中也不能不对其操控该矿有所顾忌。

在上述各种因素作用下,湖南绅民对日本操控水口山矿的每项举措都坚决抵制。1910年12月至1911年1月,日本开始尝试对湖南方面进行借款交涉。作为日本国策金融机构的横滨正金银行秉承政府旨意,在一般日商不愿以银两借款的情况下,作出全额认购120万两公债的表示。然而,湖南官府受到社会舆论的很大压力,绅商学界斥责奔走借款的署劝业道谭启瑞“愚弄湘人,欺罔朦昧”,怀疑官府会“将十数年官绅苦心经营之矿抵押外人”。湖南官府在舆论压力下对日方言明只进行短期借款,而且不以利权作为条件。由此,横滨正金银行借款的对象被限于湖南官钱局,而与水口山矿则止于间接关系。

1913年5月至6月,湖南都督兼民政长谭延闿以振兴湖南矿业与整理财界为名,派人与带有日本官、军背景的旭公司代表村山正隆交涉,订立合同,规定借款1000万日元、九三折扣、年息6厘、期限20年,“以湖南现在官有及将来发现并由民有收归官有各矿所采之矿物为抵押品”,“以湖南官矿局所办之江华锡矿、平江金矿及该矿附属之房产机器与营业之权利为担保品”;在偿清借款前,除水口山铅矿外,所有湖南官办各矿开采矿物均归旭公司包销。尽管双方都回避礼和洋行,在合同中明言水口山矿既非借款抵押,其矿石也不在旭公司包销的矿石之内,但也足见日本对湖南矿藏的胃口之大,水口山矿不过是其暂时搁置的猎物。然而,该合同尚未正式签订,便传出借款以“水口山、龙王山等矿作抵,又以盐厘作抵”之类的消息,省议会随即质问,而后“舆论大哗,旅京湘人……通电力争”。反对声浪中虽夹杂着南北政争的论调,但引起广泛共鸣的话语,是水口山矿等“皆吾湘人命产之所系”,不许“以全省矿产抵押与外人,并吾湘二千万人将来之希望而亦绝之”。其时湖南有“拒债会”之成立,表示“若议会不予否决,我等须联合全省公民,决死力争”。7月中旬,谭延闿迫于舆论压力向省议会提交草拟合同,被多数否决,只得咨告财政部“借款未成”。经此风潮,加上后来礼和洋行不能履约购运铅锌矿石引发纷争,日本驻长沙代理领事深泽暹感觉与水口山矿相关问题处于湖南官绅各方瞩目监视之下,周围状况已不同于往日与礼和订立合同之时,地方主事官员稍有所动,就可能成为猛烈非难攻击之的。

面对这种情况,从1915年9月到1916年6月,大阪亚铅与三井、古河等日商仍为操控水口山矿展开一系列活动,而日本政府也接受其要求,告知驻华使领密切配合。但湖南官方在深泽暹为日商说项时表示:库存水口山矿石全部以现金出售,对以后开采的矿石将自建炼厂提炼;日商所求按礼和洋行先例为水口山矿石订立长期合同、提供预付款,属于“对民间禁止的空买卖”,“今后不论对方是何国之人,决不为之”。此外,当时实地考察水口山矿的矿务专家余焕东,向农商部提交《湖南官矿改良意见书》,批评以往对外订立预售矿石合同“令商业大受损伤,而致矿业永无起色,使彼从事采矿工程者唯长做此合同之奴隶,故其后价格虽有腾涨之时,奈何已为合同所限,万事皆难,岂非失计已甚”。他建议“严饬该局,嗣后不论如何困难,不得再与外商订立合同、预卖矿石,以杜后患而保利权”。深泽暹因而得出结论,“日本会社方面所希望的条件、今后的关系,从目前来看没有进行商议的余地”。1916年6月间,长沙传言有人以水口山矿为抵押借日债,于是包括商会总理在内的地方名流派代表面见日本领事,表示水口山矿物是湖南省公有财产,如以之为抵押借款,省民不能容忍。随后,又有30人签名,以湖南省议会名义致函日本领事,反对以水口山矿为抵押借款。与此同时,长沙报纸也掀起反对舆论,警告当事者:即使订了合同,也会采取所有手段使之无效。

日本上述举措在湖南遭遇强烈抵制而未达目的,但9月上旬又在兴亚公司对北京政府借款合同中规定中日合办水口山矿。湖南省议会闻讯立即抗议:“此矿纯系湘人产业……主权所属,不徒不能承认与其合办,即抵押亦绝对不可”,“日人近日垂涎水口山矿……名为合办,实乃攘夺”,“湘人魄动心惊,誓以死拒”。随后长沙名流发起军政警学农工商绅各界大会,疾呼“水口山……实湘省命脉所系”,不可“置湘人于死地”。时任湖南省省长谭延闿致黎元洪电亦称:汉冶萍公司对日借款、鸭绿江伐木公司中日合办,“实则皆操之日人”,故水口山矿等合办“实国权及大局所关,合办风声传布道路,人情愤慨”。当时日本驻长沙领事堺与三吉报告,《湖南公报》《新报》《民报》《大公报》《湘省日报》等大造抵制舆论。此外,“在京湘议员几于每日开会讨论……决计不愿使水口山矿落于日人之手,牺牲纵巨,亦在所不顾”。“湘省旅沪人士……因水口山矿产抵押借款,发起湘民保矿会”,湖南旅宁同乡会也两次开会,“到会者共千余人,全体愤激,誓死不能承认”。其后,保矿会也在长沙、北京成立。

在兴亚公司借款合同遭挫败之后,日商“协定团”及兴亚公司的实体久原矿山会社等,又利用湖南财政困难,瞄准水口山矿进行借款商谈,且于1917年4月由汤浅洋行与湖南当局订立550万两借款草拟合同。但与既往一样,这又迅速激起巨大风潮,中方参与订立者遭各方猛烈抨击。如此局面下,汤浅洋行等竟仍急于使合同生效,还派技师前往水口山矿勘察,促使湖南保矿会、商会、省议会奋起阻止,并号召废除借款合同。反对浪潮持续到5月,尽管借款的中方主使者谭延闿声称救济湖南金融市面“惟有商借外债一策”,“定卖铅砂一层实较借款为优”,但湖南省议会仍通过决议,规定省政府不得对外订立以水口山矿石抵充借款或作为抵押的借款合同。三井见此,认为汤浅洋行的借款不成,要由“协定团”在日本政府支持下再找机会。

1918年1月至3月间,名义上是湖南省长兼督军的谭延闿蛰居上海,为强化对湘桂势力影响的政治需要,派人与代表兴源公司的三井洋行订立借款250万日元的合同,仍以日方“一手代卖”水口山铅锌矿石为条件。风声一出,“湘绅反对颇烈”,旅京湖南同乡会370余人致电省议会,力言“该矿关系之重、湘民保存之力,已成铁案”,呼吁省议会不准以该矿抵借外债,不准与外人订立抛砂合同,将此“定案”维持到底。尤其值得注意的是,这一次湖南留日同乡会发出了篇幅不小的《为水口山矿事告湖南及全国父老书》,揭露日本朝野图谋操控水口山矿,以染指中国利权、确保其“军器独立”,故“今之出名贷款者,固为三菱、三井、久原等公司,然其内面则与日政府合为一气,以商人之名,行侵掠之实,所计者不仅在金钱之利,不在一时之间,而在永久制吾国之死命”。此文还回顾大冶铁矿被日本操控的惨痛教训,斥责“士夫”一再“以水口山矿作抵借款于日”是“饮鸩止渴、举刃自戕”,同时剖析日本操控水口山矿的手法,指出“借款抵押及于矿业自身者至大”,而所谓“抛砂”(即收预付款而约定长期、大量出售矿石),从既往大冶铁矿被日本操控的经历看,是“渐积浸润,或乘其隙,或慑以威,终之攘夺其物以去”,“十余年间,遂至举国家军器独立之源泉,拱手让诸他人,邻厚我薄,城下之辱”。“今之水口山,其关系重大,与大冶何殊?卖砂之权,与始之购买铁渣何殊?”故此,中方必须“未雨绸缪,防微杜渐”,“无开此恶例也”。此文还联系以往湖南政府与德商订约卖砂的实情,证明“抛砂”致使水口山矿之经营“弊端百出”。在湖南绅民抵制日本操控水口山矿过程中,此文堪称有识之士基于确凿事实,对抵制之理据所作最为全面而又颇具深度的宣示。

对谭延闿等订立的上述借款合同,一度主政湖南的皖系将领张敬尧及北京政府,为争取舆论支持、打击谭的势力并肃清其影响,都斥为“私订”而宣称“无效”。就连谭收了预付款而答应出售的6000吨水口山铅矿砂,也只让三井运出一小部分。当然,张敬尧本非坚定捍卫湖南利权之人,北京政府也曾答应日本“合办”水口山矿以换取借款,但从客观上说,两者推翻上述合同,对日本搁置操控水口山的举措确有直接关系。

三、 围绕水口山矿的抗争与矿权保全的社会条件

如上所述,清末民初,日本意图操控水口山矿而遭到强烈抵制的过程历时多年、波澜起伏,这在同期各地围绕矿权的中外交涉中颇显突出。而水口山矿权终获保全,与大冶铁矿等长期被日本操控,也形成了强烈反差。其因由何在?有必要进一步探析。

围绕水口山矿权的攻防战反复展开,既源于前文揭示的对立各方的状况,还与当时湖南特定的社会环境颇有关系。甲午战争后,特别是清末“新政”开始后,各省官府权力呈增大之势,同时要靠自筹经费办理的事务也越来越多,但其所拥有的财力却完全不相匹配,这就导致对内罗掘、对外借债成为地方普遍现象,而在北京政府时期,这种状况还进一步加剧。就湖南而言,光绪年间已是“财用日形困迫,生财乏术”,到了民初,不仅财政困难依旧,还增加了其他政治势力对金钱的需求。像谭延闿这样做过湖南当政者而又与革命党、南方势力关系密切的人物,1913年为解财政之困和对革命党提供经费、1917年为整理财政、1918年为影响湘桂势力而对日借款,就是具体反映。当时湖南“物产不丰,矿产尚富”,自然“经营矿务以救湖南之穷困”,而各矿“惟水口山一处最佳”,故官府越来越依赖于出售矿物、特别是水口山铅锌矿石等来增加财政收入,仍有不足时不惜用外国所需的矿石等换取借款。史实证明,清末民初湖南之各种对外借款,都以矿物抵押、偿还,且多将水口山铅锌矿石作为借款交换物之首选,即使外国以所谓“预付款”、长时段“预售”矿石作为条件,主事者也往往接受。对这种状况,处心积虑操控水口山矿的日本必定不断利用,实际上也屡屡找到愿用其铅锌矿石换取借款的交涉对象,而谭延闿就是典型。

但这只是事情的一个方面。还须看到,清末民初有多种社会力量兴起,各为其利益、主张发声乃至相互抗衡,同时,包括收回利权在内的多种思潮也对绅民的观念有不可低估的影响。这些都使得从中央到地方的当政者所受制约、牵制较以往大为增多。而众所周知,湖南正是这种状况十分突出的省份。尤其在民初,湖南经历了二次革命与护国战争,其后成为南北相争的前线,多有风云变幻,客观上增大了绅民等多种力量发声的空间与强度。在此环境下,湖南及北京政府涉及水口山矿的对日借款交涉,尽管都是秘密进行的,但消息总是很快泄露,随即引发湖南绅民等激烈抵制的风潮,使交涉双方都无法贯彻初意。

对这种局面,有论者很强调南北之争不利于日本达成与水口山矿相关的借款,不为无据,谭延闿1918年向三井借款被张敬尧及北京政府推翻,即为显例。但是,这次借款交涉本身,以及1913年旭公司与谭延闿订立1000万日元借款草合同的过程,却也足以证明南北之争及此前波及湖南的政争,都被日本势力当成可乘之机,施行以借款攫取湖南矿藏、操控水口山矿之举,并由此激发抵制风潮。湖南绅民抵制风潮与南北之争虽有交集,但也不可混为一谈。因为相关借款交涉,中方主事者既有北京政府也有湖南方面之人,但历次抵制风潮从未因他们分属南北而有别。湖南省议会一贯充当主要发起者和舆论的主导者,湖南商会等团体也总是积极投入,为数众多的旅京、旅沪、旅宁湘人组成保矿会。这些举动也无法以南北划线。概言之,以损害水口山矿权换取日本借款,无论出自南北哪一方,都遭到强烈抵制。迭起的抵制风潮纵然曾渗入一些南北之争的因素,但在本质上还是属于自清末以来反对外国攫取矿权浪潮的延伸。此外,由于抵制风潮针对日本势力,有论者便以“排日”蔽之,这也不确。历次抵制之基本主张,都是反对日本通过借款攫夺作为湖南公产和利源的水口山矿,维护矿权,而决非不加分别地排斥日本。日本操控水口山矿的举措遭抵制而落败后,日人在湘仍有立足之地,除非再次发生日本侵华重大事件,则包括铅锌矿石在内的对日正常贸易也继续进行。

清末民初外国在华攫取矿权波及多地,但结果互有参差。水口山矿与大冶铁矿同在长江流域,都是日本要操控的对象,所经受的日本侵夺也很相似,但矿权却是此守彼损。对此,从两矿与日债关系及日本在两矿所受别国牵制之异来作探讨,当有助于认识水口山矿权保全的客观条件。

日本对大冶、水口山两矿,都以攫取矿石的所谓借款为操控手段,但论两矿与日债的关系,却大相径庭:前者有依赖性且程度不断加深,但后者从无依赖、且以避之为自守之道。众所周知,大冶铁矿从属于汉阳铁厂,从开办就一直资金匮乏,特别是在甲午战争后,既不能得到政府财政支持,又缺乏本国金融体系的有力支撑,亏损成为常态,为维持经营而日益依赖日债,而所付代价,则是屈从日方要求长期廉价售出大量铁矿石,由此在客观上便利了日本操控该矿。对于大冶铁矿背负沉重日债而被日本操控,当时中国社会不乏愤慨之声,但却长期没有具备消除日债的条件。这也正是一直到中日全面战争爆发,北京政府、南京国民政府都想将汉冶萍公司收归国有,但却不能实现的根源所在。然而,水口山矿的情况完全不同。对其创办和经营历程知之颇详的熊希龄,1916年9月为反对所谓中日“合办”,致电湖南省议会称:该矿“办理二十余年,盈余数百余万两,即无外资亦可支持,招集本国商股亦可昭信,实无可允合办之理由”。这决非熊一人之词,检阅民初报端,类似的言说比比皆是。仅从《申报》看,1912年9月就有人谈论“湘省铅矿之大利”,称该矿从开办以来,“历年所出铅砂,约计共值千余万两……盈余当在七八百万内外”,加上龙王山矿,“每岁所获不下数千万两”;1913年,与日本旭公司商谈借款的谭延闿,亦称“矿务一项为湘省最易收效之业”,包括水口山矿在内,“成绩早著,贫民生计、省库收入,实是赖之”;1916年9月湖南省议会抵制北京政府以“合办”该矿换取日本借款,理由之一就是:“湘省……民穷财尽……补救乏术,现在视为全省之精华者,惟此而已”;1918年9月,张敬尧策划发行巨额公债,仍称“湘省矿产以水口山为最……外人百方设法,欲得甘心”。由此可以理解牵涉水口山矿的历次对日借款交涉从来不是该矿自身需要所致,中方实际主事者都是当政者或其他政治势力的代表。他们用铅锌矿石换取的借款,也并不用于该矿经营。而一旦阻止了这类举动,使日本无从伸手操控,对水口山矿来说,无论短期长远都只有维护和除患之大益。

近代外国在华攫取矿权主要起于甲午战争之后。矿权是列强矛盾诱因之一,然而状况各异,不可以此律彼。如对水口山、大冶两矿,德、日先后染指且彼此有过矛盾,但日本在两矿所受德国之牵制却大有差别,而别国势力的介入也不可同日而语。日本要操控两矿,但结局相反,这些都是不可忽视的影响因素。

一战爆发前,德国作为攫取水口山等矿藏的外国势力领头羊,是日本在湖南的最大对手。而对大冶铁矿,德国在张之洞布置勘察和决定开采之时就已染指,也先于日本。1903年,日本欲通过借款换取以30年为期购置大冶铁矿石,但德国为其资本介入,对盛宣怀作不利于日本的进言,导致交涉一度陷入僵局。可见,德、日在两矿的确都有矛盾。但是,对它们在两矿矛盾的差异更要注意:水口山铅锌矿石是德、日都要攫取的矿物,礼和洋行捷足先登,直到1915年都将该矿作为在湖南操控的首要对象,日本因而受到巨大牵制,在1910年尝试争夺遭到完败,其后回避冲突数年,若非一战使礼和洋行难以为继,当在更长时间内不敢放手实行操控水口山矿举措。但是在大冶铁矿,德国着眼于影响其经营、推销设备等,而对铁矿石则并无必得之念,故对日本以贷款为手段长期攫取铁矿石,只是偶唱反调,而不像在水口山矿那样充当劲敌,实际上也没起多大的牵制作用。

至于别国势力对两矿的介入,英法等国在大冶铁矿开办之初,曾提“合办”,然被张之洞以铁矿为中国利源、不容外资进入相拒,其后再无举动。而两国对日本通过贷款长期攫取大冶铁矿石,则连德国那样的抑制姿态也未有过。但是,对水口山铅锌矿石,欧美的需求决非铁矿石可比,故在日本趁礼和洋行收缩而加紧操控水口山矿时,作为争夺者的别国势力并未消失,而是换成了美商。1917年7月,三井等组成“协定团”,随即将美商与水口山矿的关系作为话题。1918年4月以后,张敬尧之所以将谭延闿对三井之借款合同斥为“私订”,并扣下三井要运出的水口山铅矿石,除了借以打击政敌外,更由于当时有军火商性质的美国慎昌洋行关注该矿,在探查后提出合办。1919年9月下旬,报端刊出美商与张敬尧手下订立的“合办水口山炼厂”草约,张敬尧并不否认,接连发电自辩。与美商相关的这些动态,对日本官商在1919年决定暂停操控水口山矿的具体举措,并不是没有关联的。

综上所述,日本从清末将水口山铅锌矿石作为在湖南攫取的主要矿物资源,其政府、军方与商家各方为操控该矿而联动,仿效德商手法,用对大冶铁矿故伎,进行多次借款交涉,历时将近10年,但最终落败。这个过程,是近代日本官、商、军为对华扩张掠夺而结为一体的典型例证。而其间日、德、美围绕该矿的对立,也凸显出列强对中国矿权的争夺及日本由此所受牵制。在中方,湖南当政者、某些政治势力的代表者及北京政府,出于财政、经费需求,屡有牺牲水口山矿以换取日本借款的举动,使其矿权之保全遭遇内在困难;而湖南绅民等持续抵制日本操控水口山矿举措,则与清末民初社会变化密切相关,证明维护矿权深入人心,取得了成效。总之,水口山矿的相关经历虽是个案,但牵涉近代日本侵华、中外矿权之争的若干重要问题。至于该矿与大冶铁矿对照所见命运之异,亦当不止于令人唏嘘。

(文章来源:《近代史研究》2024年第1期,注释从略)