【内容提要】

自1896年大清邮政建立至1937年抗战全面爆发导致国内邮政网络大规模破坏,此间40年是中国信息传播网络从官方驿站体系转换到官民混用的国营邮政体系的关键时期。邮政舆图是近代邮政地理网络的载体,此期间四个版本的邮政舆图(1907年、1920年、1933年、1936年)数字化,提供了四个截面的邮政地理网络。其中,1936年邮政地理网络是目前可见的近代地理空间数据中规模最大且可重建完整拓扑网络结构的典型个案。同时,基于中国第二历史档案馆馆藏的各邮区邮路《时间表》所载之“时间成本”,综合利用GIS手段,可计算得出1936年六大代表性城市与全国各地的邮政时间成本矩阵,并最终获取其邮政可达性的可视化结果。近代邮政网络空间渐次拓展,重塑了政府与民间对时间和空间的理解,使全国各地的信息可达性显著提高。近代中国信息传播网络,从明清驿站时代的单中心空间结构,演进到国营邮政时代的“多中心分布”。

【关键词】

信息可达性 数字人文 邮政网络 邮政舆图

在中国近代史研究领域,仅就数据而言,可分为两类。一类是体量最大且最为常见的时间序列的社会经济数据(Time-Series data或T-S data)。比如常见的近代海关贸易统计数据,用以描述1949年以前的90年尺度上的中外贸易变迁。时间序列数据,如果被视为文本信息的变种,则较为符合历史学研究的传统——在时间轴上寻找历史事件之间的逻辑关系,自然可以顺畅地嵌入既有的研究语境,也是学界目前使用最为频繁的数据类型。另一类则是处理起来难度较大、容易被历史学家忽视的地理空间数据(Geospatial data),一般描述某历史时期一个或若干个时间截面上整个疆域范围或某个区域、某个流域内的社会经济要素的空间分布状况,亦可称为历史地理空间数据。地理空间数据之所以在近代大量出现,得益于清以降日益频繁的中外交流,尤其是传教士带来的大地测量、科学绘图技术,使中国舆图的绘制精度取得巨大进步,由此迅速进入科学绘图时代,最终使近代社会经济和交通信息能够准确“落地”上图。

本文的研究对象邮政地理网络在历史地理空间数据中是最为复杂且最为庞大的类型,包含了海量的点、线元素,以1936年为例,包含407756千米邮路和14177个邮政点。比较而言,近代的时间序列数据较为符合历史学研究的既有叙事方式,而历史地理空间数据则处理难度较大,技术路线也迥异于前者。本文希望在此方面进行一些初步的探索。

可达性(accessibility),最早起源于古典区位论,是一个在地理学、城乡规划、交通运输经济学中常用的研究工具。一般指利用某种交通方式从A点去往其他点的便利程度或时间成本,可以用来度量空间上某一要素实体(点、线或区域)的区位优劣程度。

可达性在中国的最早使用,可追溯到1936年地理学家胡焕庸为应对紧迫的国防需求而完成的国内交通等时线分析,得到了以南京、北平为中心,通达全国各地之交通等时线图(Isochronous Map)。可见,近代交通工具和信息传播手段的革命性变化,已经促使当时地理学家尝试对时空概念进行重构。其文中的等时线,建构基础是公路地理网络,因其深感公路的大规模铺设(10万千米)大大提高了国内运输速率,而此时铁路铺设尚不普及,影响面积远少于公路。以此为发端,等时线图及其所反映的空间可达性成为中国交通地理学的核心概念和重要空间分析手段。胡焕庸迫切地想要厘清公路的国防重要性,却并未来得及认识到当时全国邮政网络的发达程度,实已远甚于公路网络。即使如原西康等不通公路的省份,也已经打通邮政路线(步差或马差)。

相较于近代中国的公路,承载着信息流,诸如包裹、电报、平信、挂号信、航空函件、诉讼文书、印花税票、报纸、明信片、贸易合同、商务传单的邮政,则在地理空间上更为广布,在受众面上更为普及。物质的互通有无固然重要,而通过邮政网络带来的经贸情报、时局速报,更能促进一地之商业发展或启蒙一地之民众思想。正如邮传部邮政总局的报告中所述,“(邮政)可能很快就会像其他国家的类似机构一样,成为官方和私人信件传递的唯一授权渠道”。客观评价,国营邮政在近代中国发挥了信息基础设施的作用,是全国尺度上唯一组网成功的官民通用的物流(轻薄物品)、信息流、金融流(汇兑)载体。在此之前,中国历代王朝并未建立可供老百姓所使用的、低门槛的全国性网络。传统驿站系统仅供官方使用,老百姓寄信则以熟人帮带、长途商人顺带为主。

胡焕庸的这种研究思路,也出现在当下关于“信息流”“信息权力”等研究成果中,即首先构建一个基于实证数据的信息流矩阵或信息流网络,然后利用社会网络分析工具,考察各个节点在网络中的地位(中心度等),进而分析整个网络的宏观地理结构、场(社区)及背后的权力运行逻辑。其共通的数据基础,一般是某一时间截面全国或者某一区域尺度的信息网络。在近代中国研究领域,要接近或达到上述现代实证研究的时空分辨率,所需的历史数据是非常难以建构的,需要长时间的数字化工作。由此,对近代邮政网络的数字化重建,就成为近代邮政可达性研究的前提。

从学科发展角度看,中国历史地理学的核心任务和经典科学问题之一就是重建历史时期的交通地理网络。其中,研究对象不局限于狭义的交通运输网络,另一学术关怀是重建历史时期政令信息上传下达渠道的“信息网络”,即所谓“驿路考”或“驿站考”。这是中国历史地理学的经典领域之一,研究成果非常丰富,但在研究时段上多集中于近代以前,在形式上多以文字描述为主,仅有少量成果以历史地图的形式呈现,如严耕望的《唐代交通图考》。总体上看,以往中国历史交通地理或交通史研究,已经在交通与社会、铁路与城市发展等主题取得丰硕的成果。但客观而言,学科核心问题——中观、宏观尺度的交通网络的重建研究所占比例不大。从这个角度讲,中国历史交通地理学亟需“回归传统”,将研究重点放在精确复原历史交通网点和路线的时空脉络上。正如有研究者提出的,要“加强历史通道走向复原方面的研究,提高历史交通地理的学科独立性”。因此,本研究也旨在回归中国历史地理学最基础的学科任务。

同时,信息传播网络与国家秩序之间的关系是一个经典的历史学问题。研究不同历史时期的信息沟通在国家秩序的构建、维护、破坏、瓦解和重建中的运作机制,具有基础性的史学价值。近年,学界围绕历史上的信息传播进行了深入讨论,仅在2017—2022年5年中就举办了约10次“信息沟通与国家秩序”工作坊,内容涵盖政务信息或文书的传递、战时情报收集、朝廷与边臣的互动、藩属国与中央王朝的电报通信等方面。但客观而言,受限于研究时段的史料丰富程度,目前大部分研究并非全国尺度的高分辨率的实证分析。所以,试图以个案的叠加而重建历史信息传播全景的技术流程,将会遇到一定的困难。换言之,以往研究在夯实历史信息网络的地理空间基础方面有一定欠缺,而这恰恰是历史地理学所擅长且不可推卸的学科任务。同理,近代交通史学者也认为,中国近代交通社会史研究的主要内容首先是“对近代中国交通体系基本形态进行考察”。

近代邮政史的既有研究,在财务人事、制度框架、利益划分、主导权争夺、发展策略、边疆和区域邮政等方面,成果丰富,不过往往拘泥于制度、人事、财务层面的考察,并未触及近代邮政的核心功能,不仅忽略了近代邮政的核心价值,也忽视了邮政主管机关自上而下的最大追求——尽快建成统一的全国邮政网络。因此,相对于邮政业在近代社会所发挥的重大基础性作用,基于实证的近代中国邮政地理研究或信息网络研究极为薄弱。

从基础史料角度,因近代邮政机关早已认识到“舆图乃推广之先导也”,邮政舆图在近代邮政发展中提纲挈领,在历史研究中的巨大学术价值,即所谓的“舆图也是史料”。在技术规范和方法论角度,古旧地图的GIS处理方面,学界已经有较深的积淀,技术路线已经较为成熟(专题地图除外)。尤其是近代留存的大比例尺城市地图、港口地图、综合交通图等,在研究水利工程、城市形态和重建历史人口地理序列等方面发挥了重要作用。可以说,古旧地图的数字化为历史研究的数字人文化、定量化、空间化都发挥了无法替代的作用。

另外,需要注意近代中国交通的特殊性。相较于欧美某些国家先铺设铁路网后沿铁路架设邮政电报不同,近代中国受制于工业资本的欠缺,是邮政先行的,铁路大规模组网要迟至1949年以后。因此,在铁路大规模铺设之前,近代邮政可视为几乎唯一的遍及全国的交通基础设施。最近一项研究成果表明,电报降低了近代府级政区间的粮食价格差,促进了全国商品市场价格的稳定和全国统一市场初步形成。遗憾的是,从世界范围看,仅有极少的研究真正构建了邮政地理面板数据,如《一切尽在邮政:德意志帝国的经济地理》一文,利用19世纪德国《邮政大典》和一系列年度邮政报告,构建了2789个地点的面板数据,发现信息强度增大确实促进了城市人口的增长。更多的研究,仅仅是利用近代邮政解释其他的科学问题,如近代银行业对经济发展的促进和国家能力(以邮政为代理)的加强与地方暴力行为的削弱,其研究对象并非邮政地理网络本身。

最后,需要着重说明并明确界定,本文的研究对象不涉及近代电报和长途电话网络,本文讨论对象仅限于面向全体国民的、低门槛的、具有普惠性质的、官民混用的近代邮政网络,同时将其作为近代信息传播网络的个案。

一、 近代邮政网络的重建:空间和时间

(一)空间的重建:邮政网络空间结构

规划科学高效、低成本运行的邮政网络,需依靠一份足够精确的行业专题地图(thematic map),即“就图观之,即可知邮局如何扩充,省界邮路如何联络”。自1903年,邮政机关开始广泛收集基层信息,制作、出版和分发邮政舆图。1903—1936年,先后出版多幅(册)全国邮政舆图(集)。

本文的基础史料是四个年份的邮政舆图,分别为:1907年的《大清邮政舆图》、1920年的《中华邮政舆图》、1933年和1936年的《中华民国邮政舆图》。以1936年版为例,其中包含30张分省舆图,覆盖了当时大陆所有省份。著名地理学家张其昀曾盛赞其为“人文地图之代表作品”。该图详细标注了11种邮路、7级邮政网点。近代以来的中国地貌景观、河浜汊道流向、乡村道路发生巨大的变化,当下研究者只能依靠邮政舆图重建当时的邮政路线——因基层邮差的行走路线未必是两点之间距离最近、用时最少的道路,而是最经济、覆盖面最广的路线。换句话说,若从A点到B点,其他地图也许可见A—B间多条可行道路,但确定基层邮差具体走向,则只能依靠邮政舆图和邮政档案。具体的邮政舆图数字化技术流程,限于篇幅,本文不再赘述。

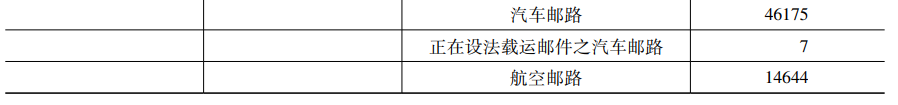

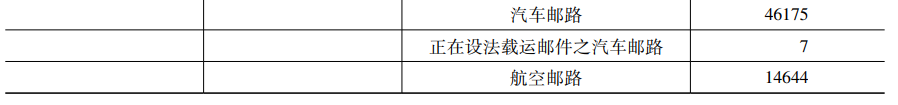

笔者完成了对上述四个版本邮政舆图的数字化工作。以1936年《中华民国邮政舆图》为例,包含11种邮路共计407756千米,各级邮政网点14177个,具体信息见表1。

(二)时间的重建:邮政网络的时间成本勘定

在近代邮政实操中,各类邮件按照不同的目的地分别打包为邮包,由此进入邮包运输过程。邮包从邮政点A到点B之间的运输时间,本文称之为“时间成本”,是计算可达性的关键数据。

总体而言,本文使用实证性的“时间成本”,也就是近代邮政实际工作中的邮路运行实态记录,即各省邮区《邮路详情表及时间表》《各邮路时间表》《各邮区汽车邮路里程详情表》等(后均简称为《时间表》)。比如,20世纪40年代各邮区的《时间表》,记载有“沿途经过详情”即路过站点,也详细列明了“邮差”的“开时”和“到时”,另记载有所谓“每段所需时日”,二者本质相同,均可视作“时间成本”计入每条邮路在GIS系统的属性表中。具体史料来源包括三类:第一,中国第二历史档案馆藏邮电专题档案中,与本文有关的主要是1936—1948年《时间表》相关资料。第二,1904—1943年邮政管理机构逐年出版的年报。本文搜集了中英合编的《大清邮政事务情形总论》(Report on the Working of the Imperial Post Office)和《中华民国邮政事务总论》(Report on the Working of the Chinese Post Office)共计17份(1910—1926)。其中,英文版更为详细准确,中文版有所删减,因此本文以英文版为准。其余年份则以北京市邮政管理局文史中心所编的《中国邮政事务总论》3册中文版为准。第三,仇润喜主编的《天津邮政史料》5辑共6册,其以天津市邮政局、天津市档案馆、天津市图书馆、天津市社会科学院历史研究所及全国各地的邮电管理局、邮政局所藏档案为主体,尤以天津市档案馆所藏的河北邮政管理局全宗为大宗。

以上史料采信的原则是,《时间表》有记载者,一律以《时间表》为准;《时间表》没有记载的邮路,以本省内地理空间最接近邮路折算;当年的邮政档案无法覆盖的地区,则以相近年份档案《时间表》补充。

二、 近代邮政网络时间成本矩阵的构建

近代邮政网络时间成本矩阵的构建,是计算可达性的基础。本文时间成本矩阵的具体计算,先确定每条邮路的邮政时间成本,然后对邮路网络的拓扑结构进行可靠性、真实性检查,以使其尽量接近近代中国邮政的实态。

(一)邮路时间成本的确定

根据近代邮政操作实务,邮路可根据速度、频次、载重等要素分为11种,分别为:逐日昼夜兼程邮班(Daily Day-and-night)、间日昼夜兼程邮班(Bi-daily Day-and-night)、逐日邮班(Daily)、间日邮班(Bi-daily)、每三日或次数较少邮班(Tri-daily or Less Frequent)、村镇邮班(Rural Courier)、轮船邮班、民船邮班、铁路邮班、汽车邮班、航空邮班。受到季节、气候、战争、匪盗等因素的干扰,即使是同一条邮路,运行速度也无法维持不变。即使使用中国第二历史档案馆藏《时间表》中的实证性“时间成本”,也无法将上述不可抗力的意外因素纳入,在此需着重说明。

因此,本文“时间成本”方案,表达的是一种理想的状态,到站即转,到点即发。换言之,即使某条邮路2天1班,即2天仅1个“工作日”,在本文方案中,也默认邮件到达时,恰好遇到此“工作日”。换句话说,本文试图获取的是一个各种水陆邮路、不同交通工具之间无交接耽搁、无仓储延宕、无极端天气阻碍、无军事冲突影响下的理想情况。因此,本文后续可视化结果,均为不考虑不可抗力因素的运输情形,本质上是邮政官方制度规定下的最快运行速度。换言之,是历史学家邓小南所述及的信息传播过程中“刚性的条款与规则”下的方案。

(二)邮政网络拓扑结构的可靠性检查

“空间的重建”数字化工作完成后,本文获得了4个年份的邮政地理网络的矢量化数字化地图。以1936年为例,由407756千米邮路和14177个邮政点组成。进而,需要对由海量的点、线组成的邮政网络进行拓扑结构的可靠性检查,保证邮政网络具备完整拓扑结构,可成为GIS分析软件所能识别的网络数据集。

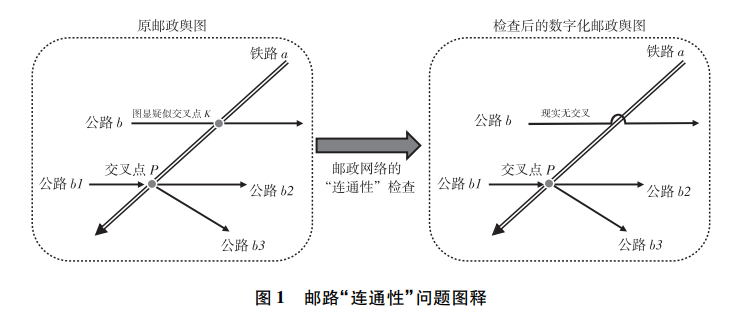

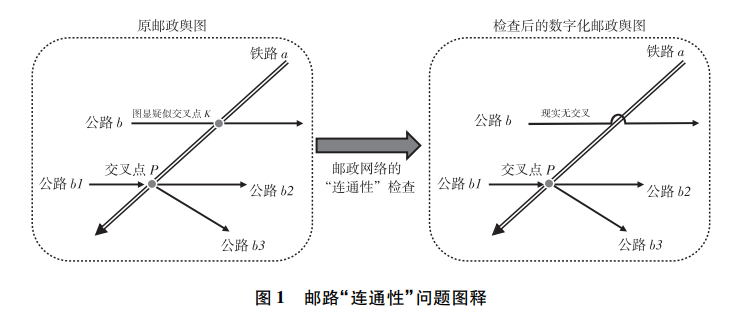

此环节重点要解决11种邮路的“连通性”问题,这也是本文关键的技术细节。所谓“连通性”,指的是要甄别在邮政舆图上发生交叉的邮路是否真的在现实中交叉并发生邮件邮包的交换。

图1是邮政网络中的一个典型个案。铁路邮路a与公路邮路b发生交叉于K点,但K点在邮政舆图上并不是一个邮政网点,那么,意味着铁路a与公路b无法在K点发生邮政物质的交换,也说明,K点现实中并非铁路车站,实际情况可能仅为一铁路跨越公路的桥梁或涵洞,铁路a、公路b二者并未实际发生物流沟通,称之为没有“连通性”。而只有当铁路邮路a与汽车邮路b1的交叉点是一真实的邮政点P(一般为车站),才能发生真正的邮政物质交流,从而把邮件运往b2或者b3方向,此时,a与b1才能称之为具备“连通性”。总之,需根据实际状况,调整全国40万余千米11种邮路的互相连通性。

上述检查,对重建贴合近代邮政运行实态的邮政地理网络极为重要。在所有交通方式中,铁路运行速度较快,受气候条件约束小,且铁路的地理跨度很大,甚至绵延数省,地图上与之交叉的邮路数量非常多。考虑到铁路在邮政运输中所占权重本就非常可观,假设不进行这个环节的检查,GIS软件会默认与铁路交叉的邮路均可与之发生邮件和包裹的交换,可想而知,最终结果将会进一步放大铁路的效率和能力,夸大铁路对邮政网络可达性的作用。

(三)邮政网络拓扑结构的真实性检查

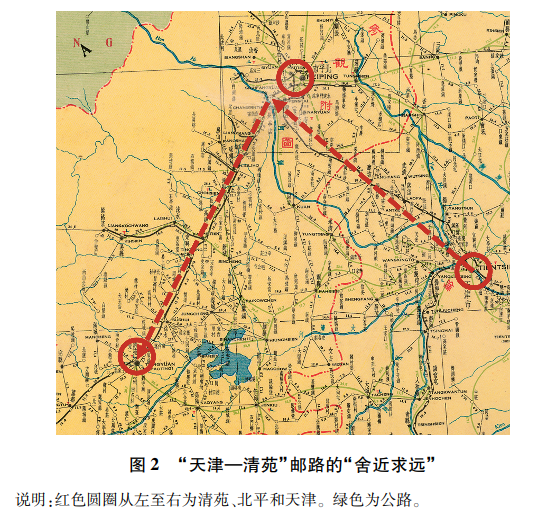

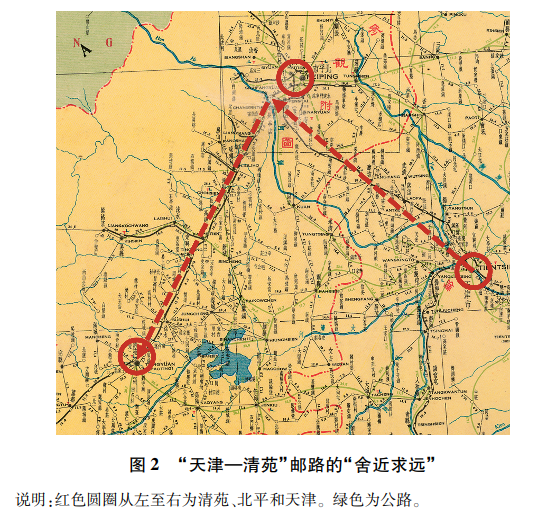

在邮政实际运行过程中,也存在一些在地理空间上“舍近求远”的案例,并非按照邮政舆图的最近原则选择邮路。因此,本文根据中国第二历史档案馆相关《时间表》资料,调整了与邮政实操不相符合的邮政网络拓扑结构。

图2以“天津—清苑”间的邮路运输为例,从邮政舆图上看,最短路线显然是公路,但在《时间表》所见的实际运行过程中,却要向北绕行北平,然后走平汉线南下到达清苑。此种情况颇为少见,但极为重要,说明跨邮区的邮件运输,在两地均通铁路且邮政运输量较大的情况下,邮政机构在实际工作中更倾向于借助铁路而非运力有限的公路。

本文对有可能存在上述“舍近求远”的情况进行普查,根据相应的《时间表》记录调整后台GIS数据在拓扑网络中的优先级。在完成上述连通性和真实性检查后,本文最终获取1936年全国邮政网络的运行“时间成本”,进而可以构建1936年全国万余邮政点任意两点之间的“时间总成本”。一个城市邮件寄往另一地之“时间总成本”越低,则两地间的可达性越好。本文选取1936年六大重要都市即北平、上海、西安、武汉、成都、广州,测算并可视化从其地寄出邮件到达全国各地所耗费的时间,即六大都市在近代邮政网络中的信息可达性。

三、 近代邮政网络的发展和信息可达性

(一)明清驿站与近代邮政的核密度空间分布比较

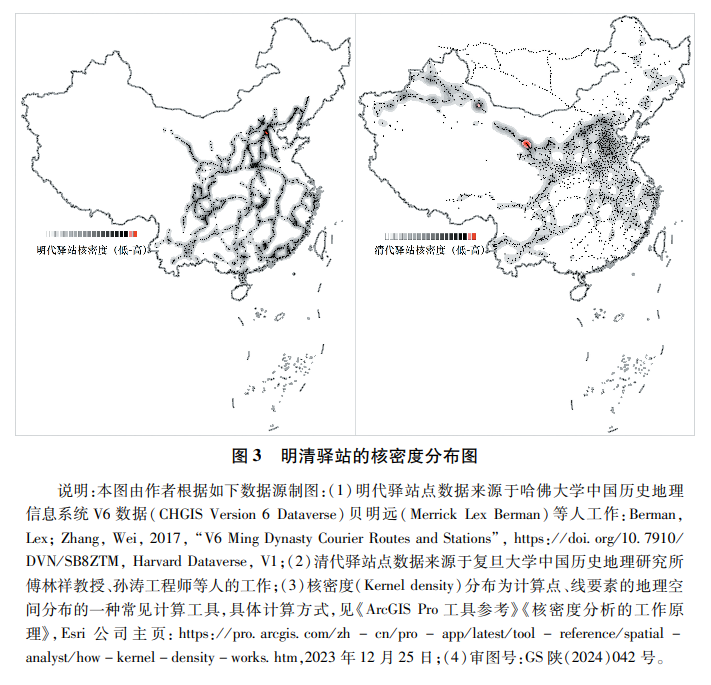

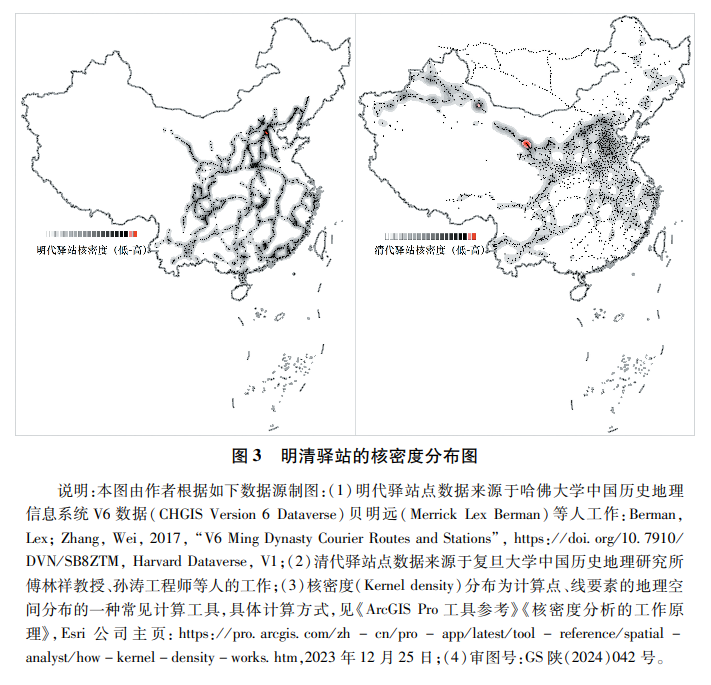

明清驿站体系的空间分布,均为政治和军事影响下的单核或单中心结构,一般以北京和西北某地为唯一单核和唯一次级核心,但明清两代稍有不同。从图3可以看出,明代以北京为唯一单核,西安及周围关中地区为次级核心。清代驿站密度最高为凉州府周边,次级核心即为北京周边。

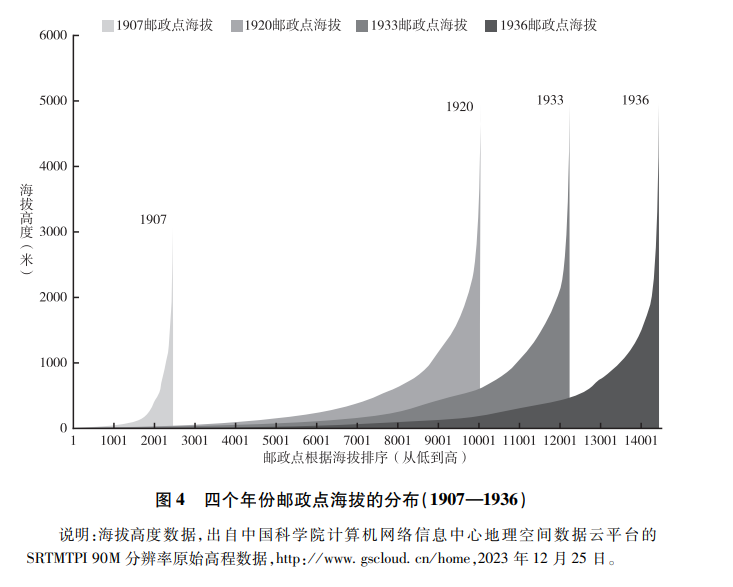

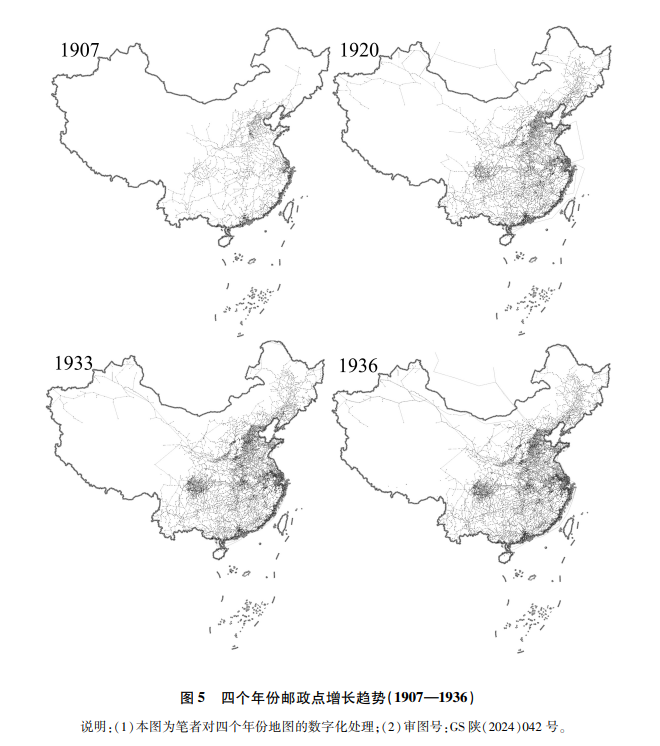

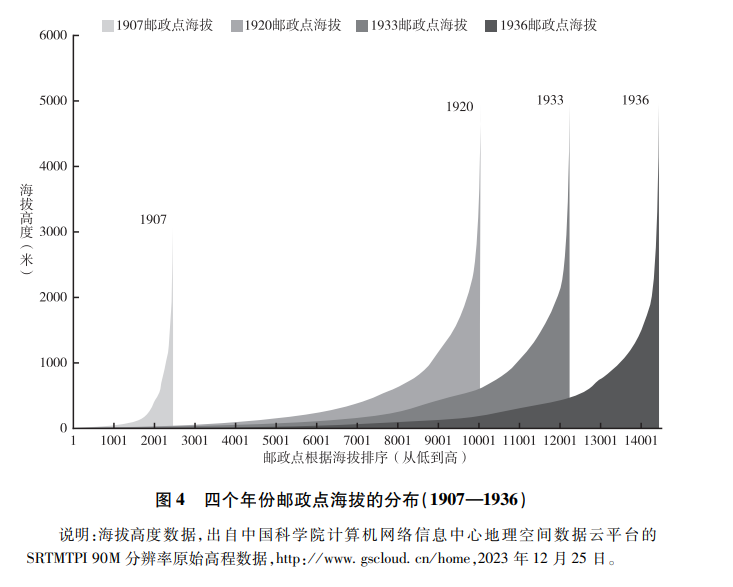

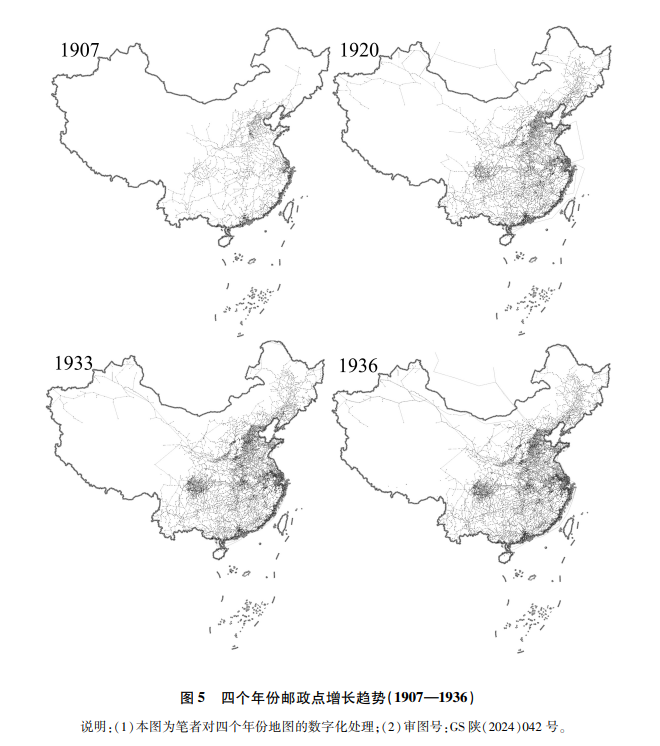

近代邮政网点的空间分布趋于分散,数量也急剧增加,邮政网络的骨干邮路,尤其是华北、西北、西南地区的铁路和汽车邮路,还是有着强烈的历史继承性,基本沿袭明清驿路之古道。史料记载:“步差往来,均系经由陈年所开之官道,虽其程途迂远,而寄送尚属妥协。”但次级邮路和占全部邮政点79%的邮政代办点,则大大超出明清驿站体系向基层市场扩展。从图4和图5的四个年份邮政网点的空间分布可以明显看出邮政网点的密集化趋势。总体来看,全国信息网络的传播节点,从1587年(明)、1820年(清)分别为1000余个、3100余个,1936年增加到14000余个。

除了上文述及的邮政网点绝对数量的明显增幅,进入国营邮政时代以后,全国邮政网点开始克服自然地理和恶劣地形的限制,不断向高海拔地区拓展,这显示了国家意志指导下的邮政发展趋势。由图4可见,与1907年大部分邮政网点海拔低于1000米不同,1920—1936年的邮政网点有1000个左右在海拔1000米以上,有160个左右在海拔2000米以上。

图5具体对比了四个年份的邮政点分布。以1936年邮政点的空间分布为例,其迥异于明清驿站体系,基本形成了四个较为密集的区域,即邮政聚集区。邮政聚集区有跨省的区域尺度,也有局限于一个省内的省域尺度,分别是京津冀邮政聚集区、长三角邮政聚集区、珠三角邮政聚集区、汉口邮政聚集区。1936年的长三角和珠三角的邮政点密集程度已明显高于北京周边。相较明清而言,1936年全国邮政点呈现“多中心分布”,其空间分布态势已经接近于当下之经济要素聚集外部景观,如夜间灯光分布、城市群等。

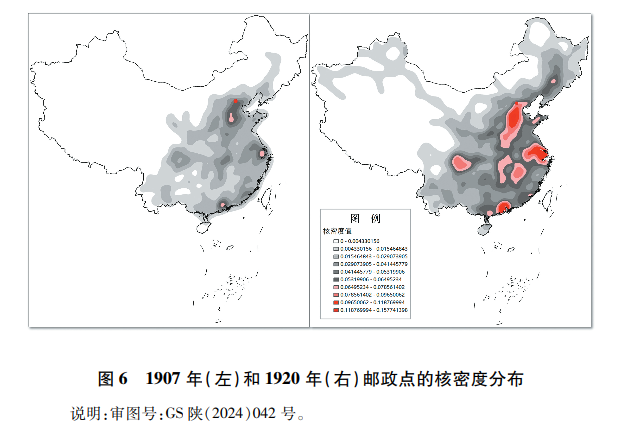

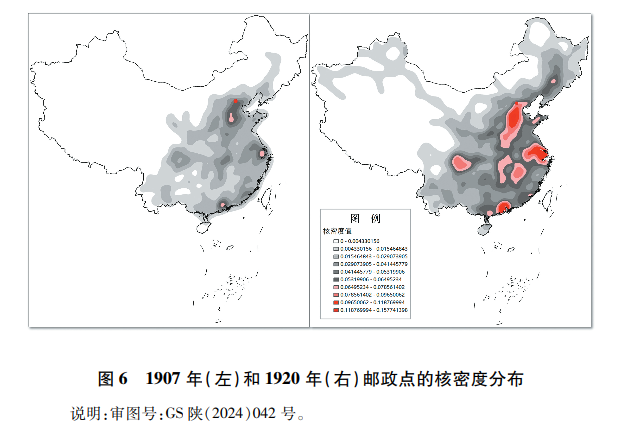

(二)近代邮政网络的天然特质

由图6中1907年的数据分布可见,在国营邮政的初创时期,就已经显示出与同期尚存的清代驿站网络(见图3)截然不同的特点。1907年的邮政点核密度分布,除了邮政总局所在的北京邮区以外,已经出现长三角、珠三角两个高密度区域。这提示了一个非常重要的观察角度,即国营邮政并非经过几十年的空间拓展和自身制度完善,才能够在发展中后期——如1933—1936年出现“多中心化”的结果(见图5),而是在初创时期就天然地具备“多中心化”的空间特质。这是因为近代中国的经济、商业发展,原本就具有鲜明的地域性和地方特色。这与国营邮政网络点需要靠近生产地或消费市场的客观事实是一致的。这种特点在后期愈发明显。如图6所示,在1907年仅10余年后,1920年就新增了长江中游和上游若干邮政高密度区域。

总体来看,就邮政初创期10余年的发展而言,国营邮政网络仅在某些方向有选择性地拓展。以北京为例,其所代表的华北邮政网络,主要新增空间在黄河以北。除了平汉铁路沿线显著增加外,尤其需要指出的是北京—张家口—库伦、北京—张家口—归化—包头的中蒙、中俄贸易沿线,这反映了天津开埠后对外贸易向蒙古高原和山陕地区拓展所带来的大量商业信息的传递需求。这一代表性个案,说明近代邮政网络的拓展是伴随着且服务于商业网络的空间延展的。

(三)多中心分布:1936年六大都市邮政可达性分析

1936年《中华民国邮政舆图》是本文用到的四个版本舆图中规模最大和最完善的,也是1937年淞沪会战和南京被占领之前的最后一个版本。此后,国内贸易和邮政网络被战争切断、破坏严重,已经无法覆盖全国,交通部邮政总局也无力再印制新版本的全国邮政舆图(集)。

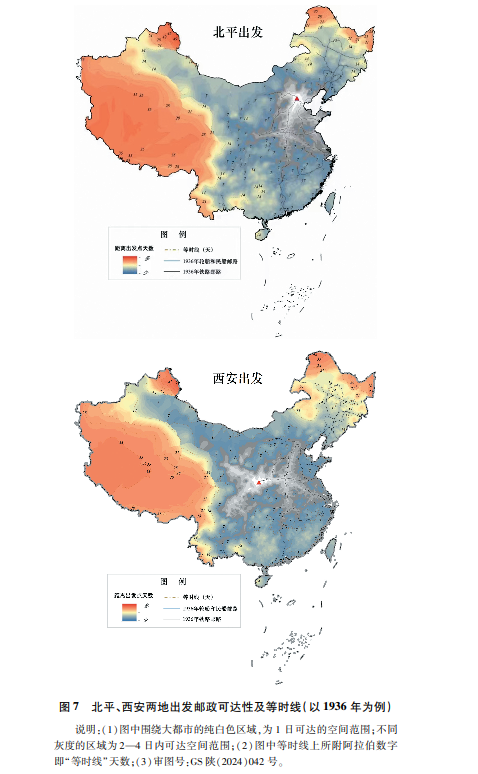

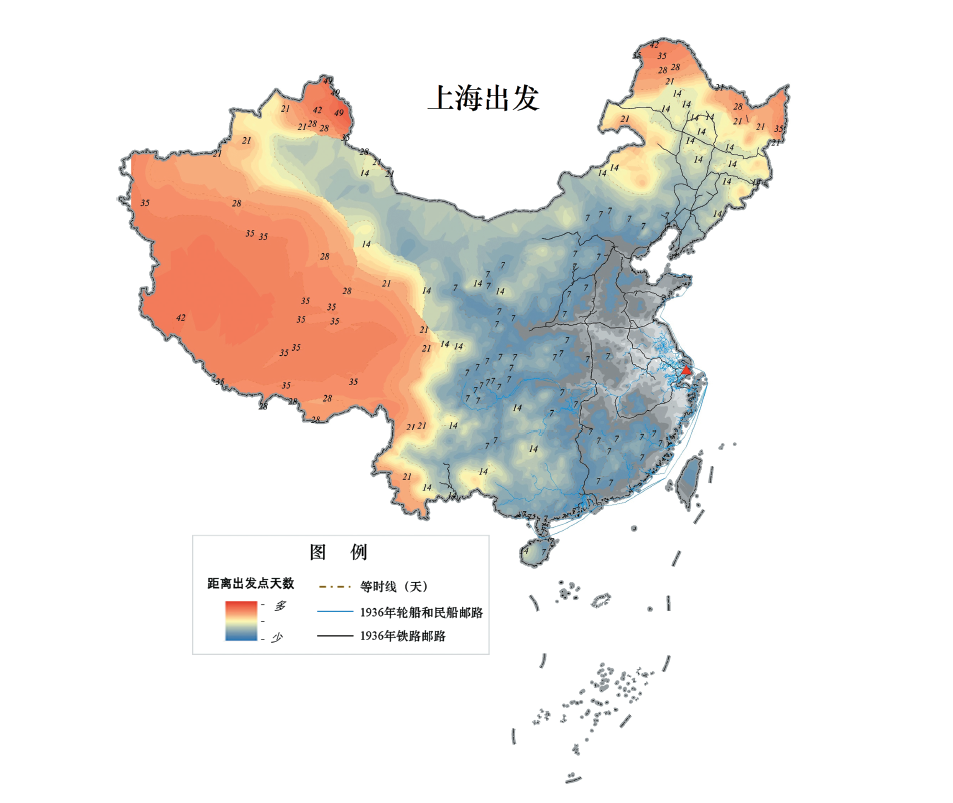

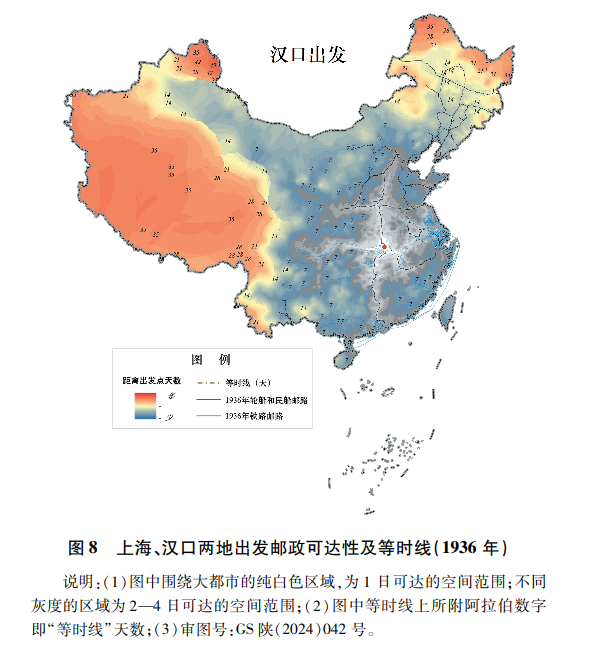

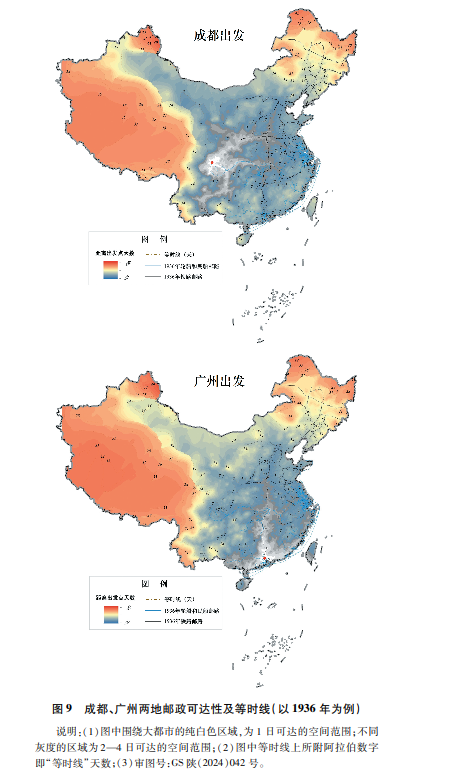

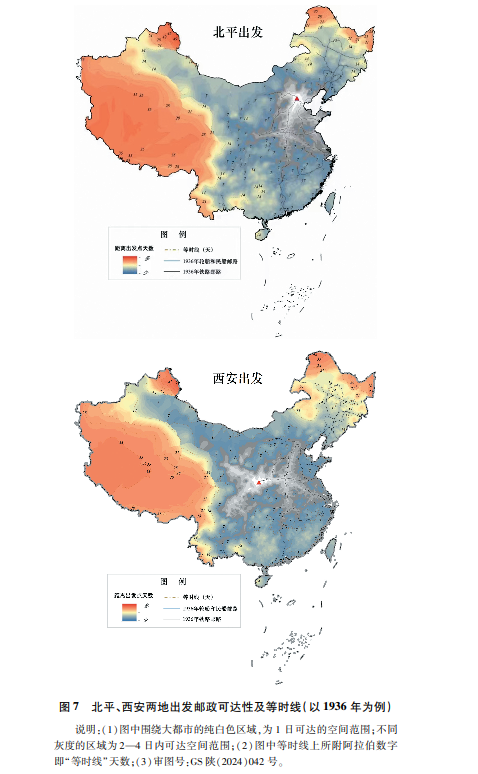

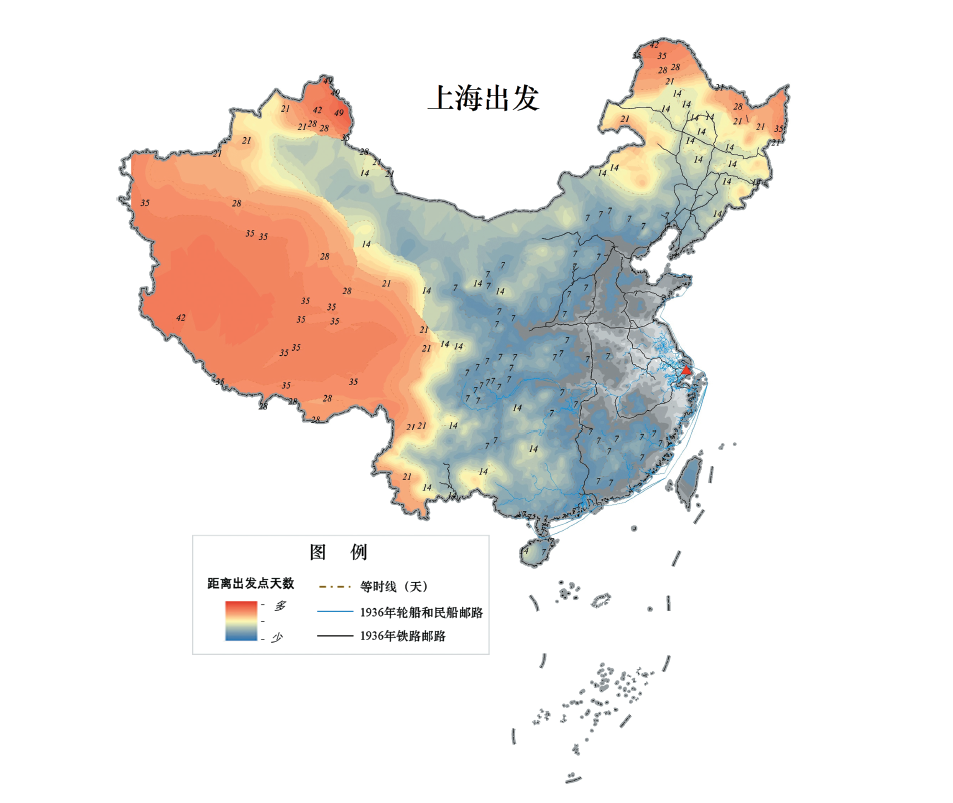

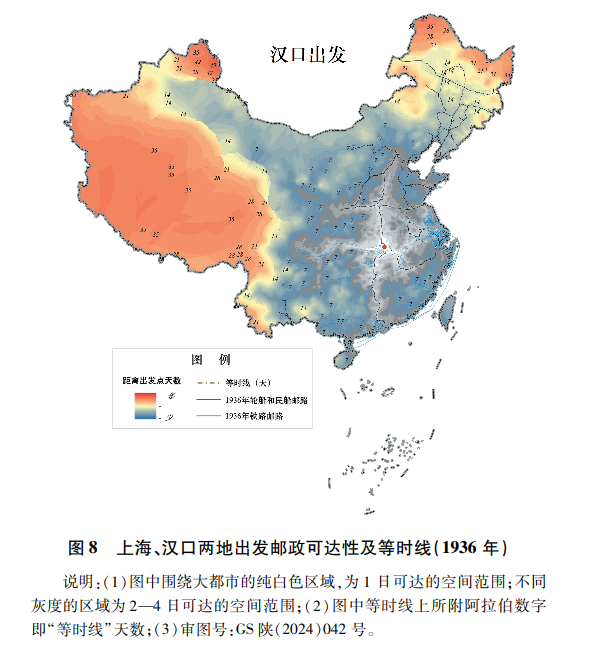

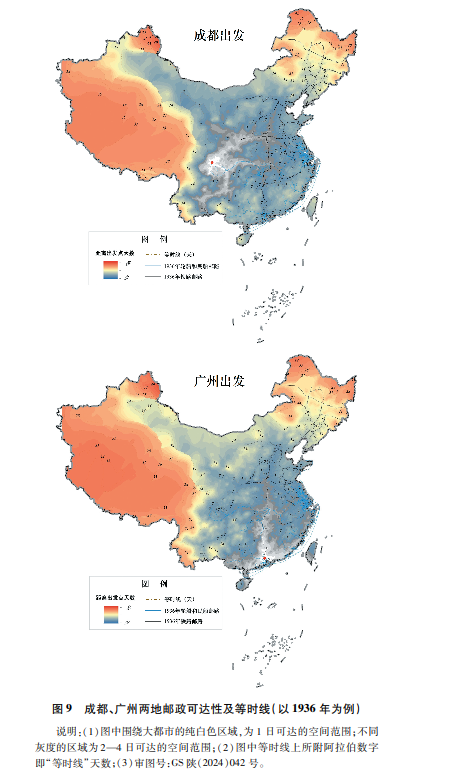

根据所获取的“时间成本”,本文利用ArcGIS等工具,建立了1936年全国14177个邮政点任意两点之间的“时间成本矩阵”。同时,选取北平、上海、西安、武汉、成都、广州六大都市,计算从这些地方出发,依托邮政网络寄往全国其他地点的“时间成本”值(以天计)。最后,使用反距离权重法(IDW)获取下列空间可视化结果,此结果可视为六大都市在邮政网络中可达性的最好表达。同时,在图中标注了等时线,便于观察和分析。

北平出发之邮政可达性及等时线分布特点:北平为邮务区管理局所在,非工业城市。北平出发3日等时线走向沿平汉铁路南下过郑州进入南阳盆地,向北可至贸易重镇万全(张家口)并小幅逾越长城一线,东南向依赖津浦铁路、胶济铁路在华北平原展开;其1日等时线面积有限,主要延伸方向是向南沿雄县、高阳、安平延伸至皮毛集散中心辛集。可见,北平等时线分布,主要依赖于从其地出发的铁路,此特点为北方多地的共同特征。而就北平邮区而言,因大清邮政自京、津间的海关代办邮政肇始,加之平、津二地出发之昼夜兼程邮路呈蛛网分布,大大促进了其1日等时线、3日等时线的延伸。尤其是北平邮区拥有村镇信柜2781个,为北方其他各邮区之和,村镇邮站更多达15156个,几为全国其他所有邮区之和,可见北平邮区网络深入农村市场之深。同时,北平邮区重要局所(管理局、一二三等局及代办所)和次要局所(农村信柜、农村邮站)之总数达到18199个,是当时首都所在地江苏邮区的6倍,更是国内第一大都市上海的15倍,遥遥领先于全国其他邮区。上述原因决定了华北平原为邮政网络最密集之区域。

西安出发之邮政可达性及等时线分布特点:西安当时城市人口仅12万余人,从人口规模看,远低于东部城市,仅为青岛的1/3,甚至低于小型开埠港口威海卫(20万人)。但其在近代邮政网络中的枢纽地位,远超其城市规模和人口规模,是具有全国性意义的核心都市。其1日等时线局限于关中平原核心区的凤翔—西安—渭南—潼关一线,因南有秦岭阻遏,几无高等级邮路,1日等时线仅能向北借助3条汽车邮路延伸约50千米。其3日等时线分布空间宏阔,呈“廾”字分布,东、南、西、北四个方向均有延伸。其时,对西安交通具有决定性意义之陇海铁路(西安至连云港段),1936年已经全线贯通,使其3日等时线向东最远可延伸至徐州。3日等时线达郑州后,转平汉铁路又南、北延伸约400千米,北达河北高阳,南抵湖北广水。同时,3日等时线也从潼关—风陵渡转同蒲铁路或汽车邮路(二者几乎平行)进入汾河谷地直达介休。综上,1936年,以西安为核心的“四至”3日等时线:西安—兰州、西安—成都、西安—郑州、西安—介休、西安—高阳、西安—广水,即陕甘、蜀陕、豫陕、山陕、冀陕、鄂陕的7省3日连片区已经形成,辐射地理范围远超北平。这显示在近代邮政网络中,西安已经奠定了北方邮政信息转换核心枢纽的地位,也是北方城市中唯一具有此空间特征的个案。

上海出发之邮政可达性及等时线分布特点:上海1日等时线依赖于铁路、民船和轮船3种交通工具,但内涵略有不同。上海1日等时线向北延伸依赖沪宁铁路,北上距离有限,仅达丹阳—南京附近,而且基于铁路的辐射半径仅20千米。1日等时线沿铁路的辐射区域明显较上述北方都市狭窄,如有民船或轮船邮路配合,则可扩展至铁路周边50千米以上。上海3日等时线最西仅能至平汉线上的两个节点郑州和汉口。唯借助船运,3日线可在某些地方连接成片,基本覆盖了江淮间、太湖平原、杭州—宁波之浙北平原,在夏季可达江浙权贵青睐的避暑胜地庐山(牯岭镇),甚至可借此再转至汉口。值得强调的是,借助海运,上海3日等时线在东部沿海诸多港口城市呈“蛙跳式分布”,这是上海区别于其他内陆城市的空间特点。上海3日等时线的“蛙跳式分布”,向南可达温州、三都澳、莆田、泉州,向北可到青岛,但“蛙跳”至其他港口后,深入腹地范围极为有限。综上,上海作为沿海都市,邮政航班种类丰富,但具有决定性的是铁路和轮船。此地民船虽绝对速度略低,但载运量远高于华北步差肩扛之邮包(约百斤),即使仅在白天运行且班次有限,但综合效用堪比华北平原之逐日昼夜邮班,对主干邮路向低级别邮政点的扩展,具有根本性影响。但是,本区域中没有民船配套对接“喂给”的铁路邮路,对周边的影响则较为有限。

汉口出发之邮政可达性及等时线分布特点:汉口1日线、3日线覆盖的地理空间范围,均为全国之最,总体呈现“丰”字形分布。其1日等时线向北最远可达信阳,最南可抵岳阳,最西至沙市,东南向可覆盖武穴、牯岭。其3日等时线范围,南北跨1000千米,东西跨1100千米,远超同侪,比如东南向可延伸至江西邮区的南昌、临川、贵溪、河口—铅山,这是上海出发的邮政网络也无法达到的。尤其是,汉口1日等时线能覆盖长沙、九江两个长江流域的核心城市,也是本文中唯一1日等时线可跨越4省(鄂湘赣豫)、囊括两省经贸核心城市的个案,显示了以汉口为核心的长江中游邮政网络极佳的通达性。与西安类似,汉口堪称具有全国意义的中部信息枢纽。

成都出发之邮政可达性及等时线分布特点:成都1日线局限于省内,是六大都市唯一局限于一省之内的个案。空间上较为集聚的区域,仅限于绵阳—成都—乐山—犍为一线,以及东南走向的简阳—乐至—安岳—重庆,形成“T”字形区。成都在全国邮政网络中虽具一定枢纽性,但还是以省域影响为主,其转运速度和空间范围较之同为西部城市的西安差距极大。究其原因,主要在于地形大大限制了邮政速度和转运效率。成都邮区多以步差邮路和汽车邮路为主,轮船邮班仅限于成都—乐山—巴县—万县及以下之长江干流和巴县—遂宁之涪江段。本区虽河流丰富,但水文条件不适合效率更高、运输距离更远的航运业发展。成都3日等时线则可基本覆盖成都平原和关中平原核心区,另有零星区域经重庆南下綦江、松坎、遵义。

广州出发之邮政可达性及等时线分布特点:广州3日等时线地理范围呈倒“T”字形,沿粤汉铁路北上达武汉三镇,另囊括从广州湾(湛江)到浙闽交界(鼓岭)的沿海地带,向内地延伸约50—200千米不等,比上海3日等时线空间范围所覆盖东南沿海更广。同时,借助密布的民船邮路,网罗低级邮政点形成3日线连绵区。广州1日等时线主体坍缩回省内,最北仅可达湘粤交界之坪石,沿海分布也缩回珠江口区域。广州邮区,除在珠江口河网密度有利邮船外,甫一进入粤东北、粤西等地丘陵,邮路设置难度急剧增大,堪比邻省福建丘陵山区的状况,其邮政路网密度远低于华北等地。广东邮区水路畅达,邮差干路达20642公里,居全国首位,但邮差支路仅894公里。相较而言,山东省邮政支路达28531公里,是广东省的32倍。这种“强干弱枝”的奇特现象,说明广东邮区仅建构了大中城镇间的沟通渠道,尚未建立服务农村集镇的健全网络。背后原因是本地民间资本之民信局和侨批业的顽强抵抗。换句话说,1936年的广东邮区尚处于国营邮政与民信局的角力相持阶段,国营邮政俨然完全占据交通干道和轮船运输之邮政业务,但基层农村市场份额仍由民信局把持。

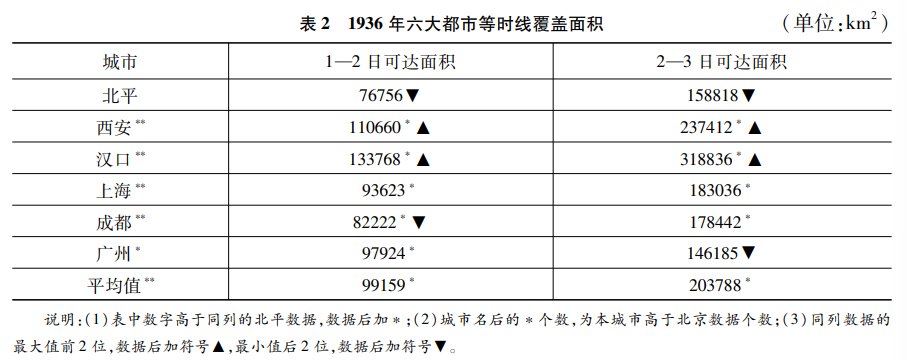

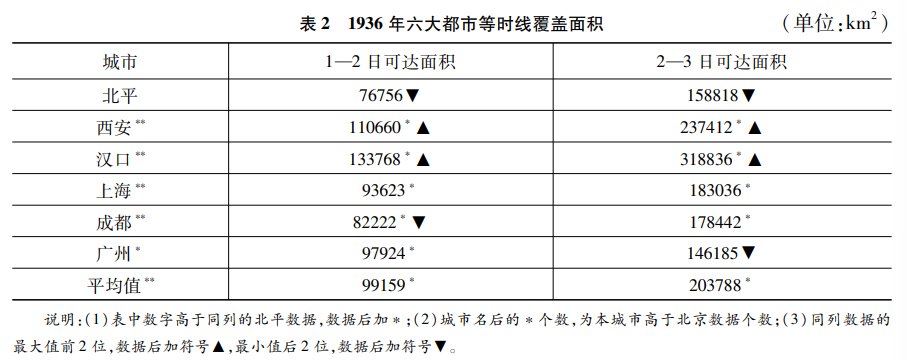

(四)多中心分布:1936年六大都市邮政可达性的横向对比

为了精确横向比较六大都市的可达性差异,本文根据图7—图9,利用重分类(Reclass)等GIS空间分析工具,计算六大都市1—2日等时线、2—3日等时线所能覆盖的面积,即借助邮政网络,本地寄出的邮件在1—2日、2—3日内可抵达的区域面积。1日等时线覆盖面积过小,不具横向对比价值,不再列入。

北平所在之京津冀地区,为大清邮政诞生及最早开发之地区,也一直是全国邮政最发达之区域之一。但由表2可见,1936年北平的2个指标居倒数第一和倒数第二。这无疑显示,北平已经从明清驿站体系中的全国单核心,降级为邮政地理网络中的区域中心城市。主要原因是,近代北京的城市功能集中于文化、政治方面,其并非工商业型城市,吸纳的工商业人口较少、商业信息传递需求较低。

另外,东三省历来是河北邮区、京津两地的重要腹地和辐射对象,关内百姓出关垦荒、经商的人数每年可达数十万,汇回关内汇款每年可超千万元,均由邮局汇寄。1931年九一八事变后,日本侵占东三省,扶植伪满邮政,交通部毅然封锁东北邮政,导致关内外邮政隔绝3年。至1935年,为方便民众,交通部邮政总局及下属河北邮区开始设置山海关(临榆)、古北口两个汇通转递局,承转关内外来往的信件、包裹和汇款,并酌取佣金。由此,原本关内外顺畅的邮件沟通,均需要在这两个汇通转递局中转,时间上势必有所延长。同时,来往东三省及热河的包裹,还需要交由当地海关查验,如有需要,按例征税。可见,无论从时间花费还是经济成本上,关内外的邮政沟通均受到了一定的影响。这反映在图7北平出发邮政可达性的1日等时线和3日等时线在山海关—古北口一线的断崖式分布上。

客观而言,此时全国邮政地理网络也并未出现一个明确的单核核心,六大都市均无法形成对其他城市的绝对优势,显然,全国邮政地理网络已经建立“多中心分布”。

那么,是什么因素决定了一个城市等时线空间拓展的近与远、大与小呢?本文无法作出绝对的结论,只能给出一些尝试性分析。通过对六大都市等时线的细部分析,可以得知:第一,1日、3日等时线的长距离扩展,在宏观上多呈现“线状延伸”,具体而言,其比较倚重铁路和汽车两种邮路,几乎所有的1日、3日等时线范围,均以二者为空间核心;第二,1日、3日等时线覆盖面积,虽以铁路、汽车邮路为核心,但其向周边的膨胀即面状拓展半径各地不一。一般而言,沿铁路面状拓展半径约有50—100千米,随着距离出发点越远,其拓展半径逐渐减少。如汉口北上之平汉铁路,其3日线最北可延伸至正定附近,但郑州以北的平汉铁路拓展半径则呈圆锥状缩窄;徐州以北津浦铁路沿线,距离汉口铁路1000千米以上,甚至已不属于汉口3日等时线;第三,南方多见的轮船、民船邮路,对1、3日线覆盖面积的线状延伸帮助极为有限,更多参与面状拓展的工作。最明显的例子包括:常德附近的轮船邮路无法帮助其纳入汉口1日等时线;长江干流自扬州以下所密布的蛛网状的民船和轮船邮路,也无法帮助其纳入汉口2日等时线。轮船和民船邮班,具有重载慢速的特质,二者对可达性的帮助不体现在速度上,而在运输量上。

余 论

(一)近代邮政网络“多中心分布”的形成

按照经典信息论,信息的传播可减少信息熵即信息冗余或不确定性出现的概率。近代中国以邮政为代表的信息传播网络的逐步建构,显然有如下两大功能:第一,与信息论经典理论相符合的、大大消除了不同地区之间的信息熵,减轻了信息“核心”和信息“边缘”之间的信息差;第二,邮政网络的建构完善,导致信息网络的“多中心分布”,这也导致全国网络中没有一个城市拥有对其他城市的绝对优势。明清以来的中国信息传播网络的空间格局,由明清驿站时期以都城或军事重地为单核核心的结构,迅速转换成服务于人民、服务于经济和商业功能的多中心结构。除了某些军事意义的边疆重地,明清驿站时期,都城毫无疑问是信息可达性最高的单核。而进入邮政网络时代,都城不再具有最高的通达全国的信息可达性,众多其他城市的信息可达性或其1日、3日等时线覆盖面积要远高于首都,而基于陆权的西部边疆军事要地的可达性已经无可挽回地落后于基于海权的东部沿海城市。

从北平、上海、西安、武汉、成都、广州六大都市的可达性和等时线分布来看,有如下时空特征:

第一,近代实际邮递过程中,不可避免会有邮路转换过程之耽搁、极端气候之阻碍和不可抗的军事冲突等因素影响。综合来看,邮政总局对速度的要求,距离邮政基层运行实态有一定的差距。这提醒我们,近代其他众多的机构运转效率、运行速度数据,也许要在官方章程、官函、通令等所要求的基础上打一个相当大的折扣,完全信任所谓的顶层设计,有夸大某个机构的执行能力和效率的风险。

第二,六大都市的1日等时线或3日等时线,都仅限于中东部地区或河西走廊局部地区。全国范围视之,六大都市寄送邮件去往青藏高原、新疆南部、黑龙江北部的耗时,均超过了一个月,并无明显差别,不因其具体位置不同而有所区别。以青藏高原为例,交通基础设施的改善是一个极为缓慢的过程,因耗资过于高昂且工程技术水平要求极高,近代中国国力无法支持。虽然六大都市1日、3日等时线的细部有所不同,但六大都市之间的差异,仍较边疆地区邮政时间成本为低,反映了东西地区发展极大的不平衡。清驿站时代,如道光年间,规定新疆官员来京,伊犁往返定为210日,单程则为105日,迪化往返190日。而1936年,即使以最保守估计,上述个案的单程也都缩短至50日以内,显示了巨大的进步。

第三,虽然铁路对等时线的跨区域延展即“线状延伸”具有关键作用,但与之配套的、基于人力的步差邮班数量,则决定了铁路旁侧的区域邮政可达性即“面状拓展”。铁路的重要作用有历史特殊性,因铁路对国营邮政初创时期极为支持,除极特殊情形,一律免收运费,1923年之后才开始收取少量费用,可见“凡铁路开行之处,其邮递必见盛兴,是铁路无异邮政之辅”。但仅靠铁路无助于区域邮政可达性的增加,还需配套步差邮班。最典型如东北地区虽为近代铁路最密布之区域,且在伪满时期邮政体系基本维持与内地相同之框架,但内地邮件寄送到东北地区仍属困难。即使如北平居华北去往东北之甬道,寄信去往黑龙江的偏远地区,仍需30天以上。这自然可归因于日本侵占东三省,关内外邮件交接多有阻滞,但若深入分析,比如以九一八事变之前的20世纪20年代北京邮政可达性的可视化结果观察,仍然可见东北地区的这一固有特点。这证明铁路铺设若不能辅以大量步行邮差、民船邮班,将无法真正发挥铁路的运力潜能。

第四,近代邮路设置班次的重要原则之一,是要保证“大城市之邮件,均于日间寄到”,自然是为了方便收信者白天取件,那么对应的邮班设置需巧花心思,往往无法保障逐日发班,或故意设置为隔日发班。所以,近代邮政并不一味追求高速,而是追求客户体验与行业自身成本的微妙平衡。这意味着,近代邮政速度的上限,除了人力速度极限、畜力速度极限、汽车速度上限等生物、物理指标外,另有邮政机关的更高层次考虑,即邮政服务于民众,与民方便才能更好招徕客户。

第五,近代邮政不仅寄送邮件、汇票等轻便文件,而且是当地土产外流、洋货输入的主要通道。因此本文虽聚焦于信息可达性和等时线,但也可以在一定程度上视为近代各地之间轻薄商品的物流可达性和等时线。

(二)历史研究语境中可达性研究的难度和意义

学界对近代以前的交通地理和邮政(驿)地理考证投入了大量精力,而对近代的状况着墨甚少。近代交通史和交通地理的史料丰富,是否因此就缺乏了历史学考证的古典性和学术性?从本文的实证结果上看并非如此,因为二者学术侧重不同。近代邮政网络已经“下沉”到村、镇,其考证定点的精度要求、工作量均呈几何级数增加。换言之,古代交通地理研究难度在于史料证据稀缺,而近代的难度在于地理精度、时间分辨率的高要求,尤其当新技术方法如等时线研究等的加入,对史料和数据提出了更高要求。最明显的例子,即本文考证“时间成本”的过程,要求可用档案起码具备五要素,即起点—终点、里程、时间、运输方式(铁路、步差、马差、民船)、班次,但经过筛选,海量的近代邮政史料堪用数量仍然偏少。

胡焕庸总结等时线分析工具的功用在于:其一,时间序列上,如获得“各时代之等时线图,互相比较,尤可考见交通演进之概况”;其二,时间截面上,则“全国各地交通设施之规划,亦可于等时线图中求之焉”。实乃精到之评价。但与当下城市规划学界等时线研究集中于微观研究,甚至可精确至分钟有所不同,本文乃基于历史地理视角的可达性研究,视角更为宏观,目的是探索历史时期全国或区域整体交通状况的发展。本文的研究对象1907—1936年邮政地理网络,是当时全国整体交通网络的一个抽样或曰一个代表性子集。

中国历史时期的不同地点因距离不同而产生不同的区位价值,诸如军事区位价值、经济区位价值、交通区位价值等。随着20世纪以来邮政网络的拓展,时空压缩、“空间约束的消失”成为可见的进步。历史城市的另一个重要属性,即其在信息网络空间(Cyberspace)的便利性或可达性,逐渐登上历史舞台。邮政网络中的信息传播,本质是信息差在空间上的传递,而信息差在时间轴上的传递或存储,其本质就是史料。本研究证明,历史学研究有能力重建和分析在同一时间截面上的信息差的地理空间传递过程。

最后指出,对近代行业专题地图的数字化重建,所获取的近代交通地理要素,是理解近代中国交通的空间逻辑的核心数据。这种海量的地理空间数据,从史料价值上具有唯一性和不可替代性,其揭示的近代中国时空中的点、线要素的拓扑关系——如前文阐释的邮路“连通性”,是无法被其他同时代的文本文献所替代的。

(来源:《近代史研究》2024年第5期,注释从略)