抗日战争是中国兵器工业发展史中的关键转折点。日本的全面侵华战争,改变了中国自洋务运动以来兵器工业乃至整个工业和科技的发展进程。在极其被动的局势下,抗日战争全面检验了中国工业与科研的基础及潜能,重塑了中国从军事到民生,从基础原料、机器设备到枪炮弹药的产业链及研发布局,暴露了此前中国在大规模制造常规武器和尖端装备自主研发上的众多不足。抗日战争胜利后,中国逐渐建立起以基础工业为重的工业化观念,为科研体系长期以军事应用为重要导向的赶超理念奠定了基础。

当前,抗日战争新史料层出不穷,相应的理论研究却略显乏力。不论“以图证史”与“技术剖析”,还是“工业遗产”或“考古实证”,虽都拓展了抗战兵器工业史研究的视野,但尚未出现高度理论化的研究成果。以至于,抗战时期中国兵工在世界反法西斯战争和世界军事技术史中的地位和作用,仍面貌不清甚至乏善可陈。国内大多研究者往往专注“自家”的武器装备与兵工企业,尽管能够敝帚自珍式地整理史料,却缺乏与国际同行对话的信心,学术表达的国际话语权较弱。鉴于此,本文将抗战时期的兵工业“重置”于近代工业化的进程中,借助工业技术兼具的全球属性与本土特征,在前人关于全球化与本土化研究的基础上,尝试通过“全球本土化(Glocalization)”的研究视角,引出对兵工产业链及其技术演化的进一步讨论,为新理论的出现抛砖引玉。

一、 全球本土化的新视野

自20世纪90年代以来,历史学家意识到全球史与世界史的差异。第一次和第二次世界大战被认为是现代全球化(Modern Globalization)衰落与复兴两个不同的起始节点。尽管学界对类似说法还存在争论,但两次大战推动的军事全球化(Military Globalization)进程很少遭到质疑。历史学家奥斯特洛夫斯基(Max Ostrovsky)研究认为,两次大战的爆发及军事全球化与技术革命的出现密切相关。英国学者赫尔德(David Held)等提出,除了现代战争本身的全球性之外,武器生产与技术转移同样存在显著的全球化特征,而科技全球扩散增加了军备制造的相互依赖和复杂性。即便研究对象具有高度复杂性,全球化视角对于抗战兵工史的研究仍然是不可或缺的。

本土化的视角可以部分回应科技全球化带来的复杂性困境。本土化与全球化并不矛盾,科技全球化是一个兼具“普遍化(Universalization)”与“本土化(Localization)”的过程。以武器装备为例,其全球化不是从发明到扩散的单一模式,而是伴随着制造与使用的多渠道本土化进程。对于现代兵器而言,由于它们几乎都是科技与工业的制成品,其在军事全球化背景中的工业化与本土化的互动关系,成为一个不容忽视的问题。

值得注意的是,抗战兵器工业史研究有一个基本特征,即关注兵工发展与中国工业化、科技自立自强的互动关系。中国的工业化既是本土工业体系的建立与发展,也受全球工业体系的巨大影响;科技自立自强本身突显了参与竞争与坚持自主的双重语境,而竞争与自主均可放置于全球化与本土化的背景中考量。也就是说,抗战兵工史反映的全球化与本土化,非但彼此不对立,甚至可以将这两条主线汇合为一条历史主脉,即百余年来中国现代兵工的全球本土化历程。

为理解该主脉,接下来将结合当前的史料特点与学术话语,以“大兵工业”和“适用技术”为例,分析可能存在的新研究路径。需要说明的是,这两条研究路径与抗战兵工史的两条主线(全球化与本土化)不是一一对应的关系,应该还存在抗战兵工“全球本土化”之外的其他研究路径。

二、 全球本土化的研究路径之一:“大兵工业”

所谓“大兵工业”,不是简单扩大传统兵工业的范畴,进而将原本水平不高的兵工业冠之以“大”,而是指超越狭义兵器工业的一个范围更大的事业体系。它不仅涵盖制造枪炮弹药的兵工业,还包括钢铁、机械、化工、矿山、能源和交通等与兵器直接关联的重要行业,也涉及与这些行业相关的科研、生产、教育、训练、后勤等内容。在工业革命之后,主要工业化国家或地区同样都有各自的“大兵工业”及其全球性扩张。

研究“大兵工业”,天然地要关注武器装备制造的本土产业链。中国的大兵工业主要围绕自制武器和自给军需而成体系。从原料开采、设备制造到兵器生产,从能源供应、交通运输到技术引进与研发,从专业人才培养、装备维护保障到军事应用,从国内相关产业布局到国际技术转移,各环节均形成了紧密的有机联动。可以说,中国近代重工业的源头在兵工业。晚清洋务运动时期,中国的兵工产业链已初见规模。

1938-1942年,延安茶坊陕甘宁边区机器厂自制炼铁炉等设施

全面抗日战争时期,现代工业西迁,深入到更多“前工业”地区,带动大量人口参与到工业化进程之中。中国作为世界反法西斯主战场之一,其聚集在兵工发展轨迹上的力量已不局限于本国及周边,而是从东亚波及亚洲大部,且明显带有欧美工业化国家驱动的全球化身影。因此,从大兵工业角度出发,研究抗战时期中国的兵工业,应注意钢铁、化工和机械等基础工业,具体的机构则不限于兵工署第三工厂(上海炼钢厂)、第二十四工厂(重庆电力炼钢厂)、钢铁厂迁建委员会、第二十六工厂(生产氯酸钾、硝酸等)、第九十工厂(生产梯恩梯、硝酸、硫酸等)、齐驱新村(汽车制造厂)、留园(试造军用特种车辆零件)、第三十一工厂(修械厂),以及延安茶坊的陕甘宁边区机器厂等。最近有学者围绕抗战中武器生产原材料这一核心问题,点出了兵工产业链分析的要义。

不过,相较对武器性能与数量的分析,研究兵工产业链的形成与变化或许更具学术价值。兵工史研究目前存在一种常见的观点,即武器差距论。虽说抗战期间中日两国的武器装备及士兵素养存在差距,但兵工史研究注意不能以某一武器装备自身的性能优劣来简单代替其生产与使用的多寡,以及技术运用的强弱。典型的例子有,根据地大量制造地雷、兵工署第二十三厂的防毒口罩在1940—1944年间的年产量达50万只,这些现象背后涉及化工材料、机器设备、交通运输等“大兵工业”的深层因素。说到底,“唯武器论”本就不是抗日战争的主导思想。将中外武器作简单对比,难以准确评价当时兵工事业的成就与问题。

大兵工业的研究旨趣,不在于叠床架屋式地累加其他产业作研究对象,而在全球工业化与现代战争的大环境中,更系统、综合、准确地廓清百余年中国近现代兵工业的主筋根脉。前文在溯及晚清时已有所交代,在此将时间向后延:全面抗战时期,大量工厂内迁并重组;反法西斯战争胜利后,新厂筹备与旧厂接收改组;解放战争时期,中共中央军委提出发展国防工业正规化,关系到“民用工业配合军工生产”“新的工业”“和平工业”等方面的问题;中华人民共和国成立后,重工业部调集全国力量形成五大兵工生产基地,提出兵工建设四项方针。其内容包括:第一,生产基地的建设要根据整个国防建设方针,选择在战略后方,且有重工业配合,原料能自给;第二,交通方便,可到达本战略区的任何前方;第三,同一战略方向必须选择两个或两个以上基地,在主要基地设重武器工厂、中小型炮厂、步枪厂等工厂;第四,工厂规模应根据战略基地供应国防的需要及该基地内原材料与重工业及交通的具体条件来决定。这些历史线索表明,中国近代以来的“大兵工业”及其产业链的形成绝非后人生拉硬拽,也暗示解读抗战兵工事业的前因后果不能不瞻前顾后。

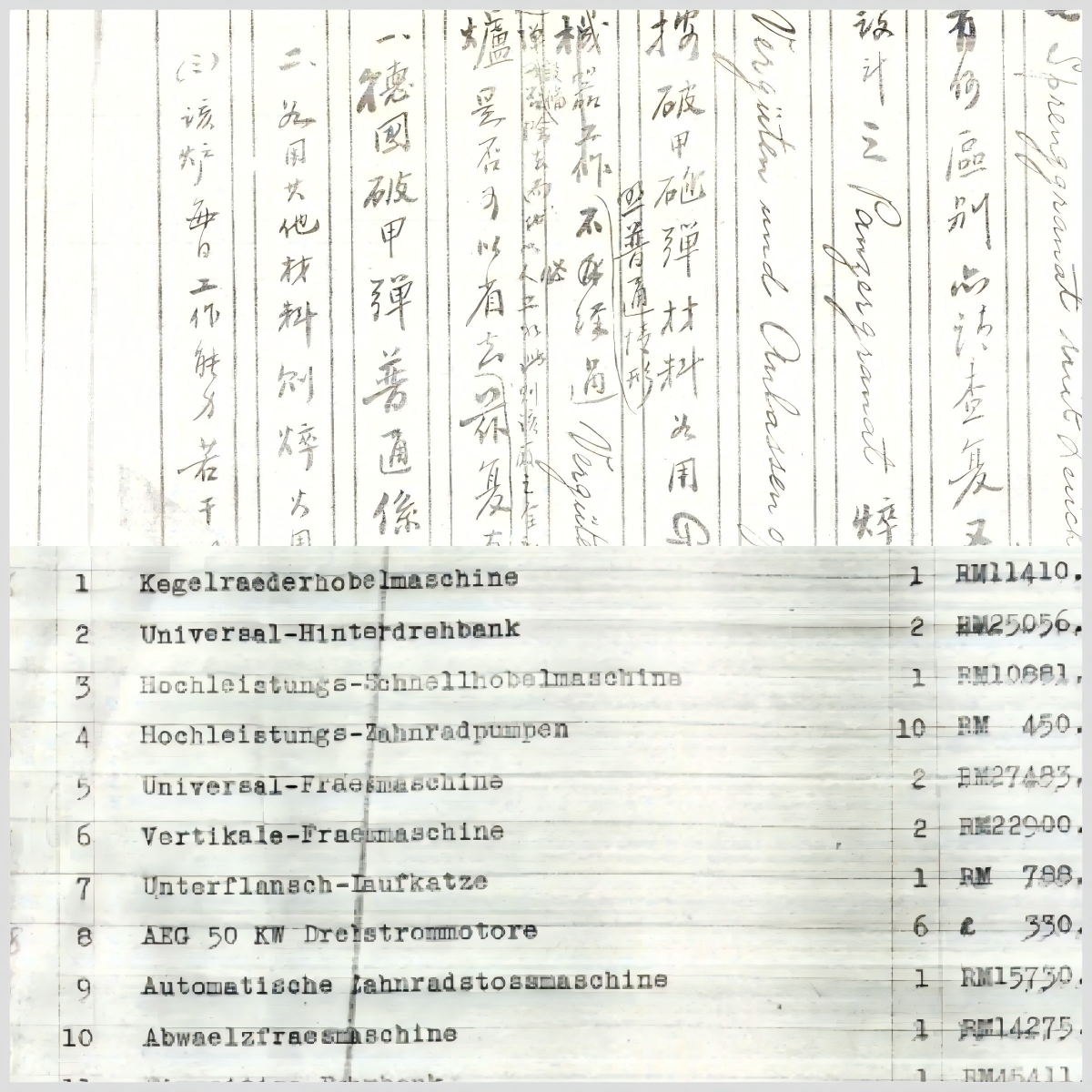

1937年,兵工署炮兵技术处(后名第十兵工厂)派员赴德国采购机器设备并调查破甲弹材料

大兵工业的研究路径还适合与日本等国的情况作比较研究。日本近代兵工缘起于明治初期,以东京炮兵工厂、大阪炮兵工厂、筑地海军兵工厂和横须贺海军兵工厂为主要代表,技术引进与谋求自制也是其长期的基本思路。日本对于西式武器生产、训练体系的引进与学习,比清政府有过之而无不及。双方较大的差异出现于甲午战争之后至20世纪初,日本开始自主发展兵工业,并主动开启战时科技动员体制、掠夺式殖民地工业化。此后的“南满洲铁道株式会社”“大陆科学院”等殖民机构从属于日式的军、官、产、学的“共同研究”,它们以“研究邻组”等形式,在军队、企业、大学和官办研究机构之间形成了军国主义色彩的军事工业体系。有关中外兵工发展的比较研究,仍有大量可开垦之地。

三、 全球本土化的研究路径之二:适用技术

评价武器装备及其研制生产,需剖析相关技术问题,恰当的视角尤显必要。中国近代兵工史学者,很难完全照搬西方学界搭建的“发明创造”加“龙头企业”的治史框架。在此类观念的主导下,枪械、火炮、装甲车辆、导弹、战斗舰艇、作战飞机,生化武器的发明、改进、技术迭代及战术运用,以及欧美强国军火巨头的发展轨迹,长期居于话语的主导位置。借助这种思路看中国,容易戴上“武器差距论”与“小行业史”的眼镜而不自知。

实际上,抗战兵工史中有大量重要而独特的问题需要分析。适用技术(Appropriate Technology)不是落后技术的代名词,而是一种有效的全球史分析视角。其研究路径主要包括:全球化进程中的武器更替与技术传播、本土化进程中的技术适应与社会变迁、本土技术的持续演化与全球扩散。在此视角下,任何先进技术同样是本土化的适用技术,而技术先进与否不再是评判其研究价值高低的依据。适用技术也不适合盲目贴上“创新”的标签,以此去解释战争的胜败。它的史学价值主要体现在能够对技术转移的全球化与本土化开展有效的分析,理解抽象的技术如何具化为特殊条件下的武器装备与使用能力。相比于发明创造,技术转移不仅在地域与时段的分布上更普遍,在技术的不同类型与不同层次上的出现也更常见。众多案例表明,转移前后的技术难以完全相同,技术的调整(Adaptation)或适用(Appropriation)的事实不容忽视,其中的变与不变,反映出技术具有因地制宜与普适性的二重特性。工业革命之后,特别是在工业化浪潮与现代战争的作用下,适用技术在世界各地的协同或差异,可以显著地表征技术发展的全球性与本土性。回到抗战时期中国的武器研制与生产,尽管中国不是技术与产业的国际源头,但在引进转移、消化吸收之下形成了一个分布广、持续久、规模大、类型多、来源杂、影响深的兵工产业链。借助适用技术,兵工史研究或许可以走出以“发明创造”为中心问题的分析框架,转向以“大兵工业”发展中的变化为重点,突出产业、区域和国别之间的比较研究路径。

分析适用技术,离不开对技术语境的讨论,因为适用主要表现为技术与社会条件之间的相互调适。在20世纪80年代,技术变化而形成的文化适应(Cultural Adaptation)等观念已得到学界的认可。技术与文化研究的倡导者休斯(T. Hughes)认为:“技术风格可以定义为赋予机器、过程、设备或系统独特品质的技术特征”,技术特征源于使技术成为文化产品(Cultural Artifact),“文化包括地理、经济、组织、法规、历史事件等事业发展的环境”。此后,柯尼希(W. König)等发现技术的文化属性导致其与地域性的社会背景相互作用。埃杰顿(D. Edgerton)提出一种新的技术观,新旧技术并不总是表现为想当然的优劣、对错和强弱,而技术的适用性更适合衡量其在全球历史的发展。笔者曾试以适用技术来考察中德之间火炮技术转移,关注点不再限定在武器与生产的技术先进与否,而是更多地了解兵工技术和语境的互动。

抗战时期武器装备的研制与生产,既属于典型的全球化兵工技术转移,也伴随有显著的本土化工业进程。这二者共同构成了适用技术分析的两条主线,在四个主要的转移渠道中衍生出四类本土变化,使得适用技术总体能够呈现出全球本土化的复杂性。

渠道一,知识传播。一般来说,这是近现代技术全球化的重要内容,也是最容易发生转移的渠道,武器、说明书、军事训练与战场实践等都会涉及知识信息的交换。

渠道二,军火交易。这通常是中国获取武器、原材料、机器、人员及相关技术的最主要渠道。例如,中国国防供应公司与其后的中国供应委员会,曾大批量在美国采购机器设备;八路军大量收购弹壳、铜元等物资,以解决短缺的原材料。但是,购买到物品并不等同于同时得到了相应的技术能力,而且交易中存在复杂的博弈因素,更是如影随形地左右着技术转移与本土化的效果。

渠道三,兵器仿制。仿制是技术转移与本土化最为集中的途径。即便是工业强国,也会有跟踪模仿新式武器的需求,后发国家仿造先进的意愿则更加强烈。在抗战期间,购买得到武器装备,不等同于拥有自制兵器的能力或资格。例如,抗战后期兵工署试图仿造卜福斯山炮时,有炮和说明书,却缺少用于制造的零件图与装配图。由于仿制的技术条件在不同时期差异很大,适用技术多有高低参差的状况。替代性技术(材料、设备、工艺等)常作为解决关键核心技术的途径。八路军在延安地区自创缸塔法制硫酸,反应工艺设计参照了当时市面资料介绍的铅室法,替代铅室的粗瓷缸却源自农家土法制得。

渠道四,使用操作。这是本土化特点最突出,但研究却不够重视的渠道。试举两例来说明实操中适用技术出现的意义。八路军为解决弹药奇缺,一直非常重视翻造子弹、复装子弹,二三手旧弹,在弹头加工、发射药调配与底火操作处理中演化出多种工艺,进而成为人民兵工的一项核心技术;第五十工厂对150mm迫击炮进行多轮次抽验复试,以此确认改良方案,这些数据的获取只能通过数千次的试射实测,而无法通过引进而得。实操技术极其关键,几乎贯穿兵工适用技术的各个方面。

在以上渠道中,适用技术呈现出若干本土化变化。

变化一,武器装备与制造技术的改变。这些变化主要是因适应其复杂的军事和工业需求,导致中国的武器及其制造技术与技术源头存在一定的差异。例如,三一式60mm迫击炮虽模仿法国布朗德M1935式60mm迫击炮,但由于二者的技术基础与实战目标不同,导致二者的诸元并不一致;再如,八路军大量使用道轨钢制造枪械零部件,原材料改变之后,面对的技术难点必然出现差别。

变化二,技术环境的变迁。通常包括工厂等基础建设、机器设备、零件供应及其他原料与动力的供给,此外还包括技术文化的改变,例如思想观念、管理方式、生产模式等方面的转变,目的是适应新技术的引进与消化吸收。

变化三,技术应用的变更。或者称为使用技术的改变,例如,武器或设备的操作、特殊的维护与维修技术等环节的调整。

变化四,教育培养的转变。包括工程师、工人、士兵、管理者、翻译人员和非技术人员的教育培养,以适应新技术所需的知识、技能、传授方式与评价机制等。例如,八路军军工部工校、军政部兵工学校、普通高校开设的《弹道学》课程等,均系战时新设,培养对象分别为技术工人、工程师和科研人员,培养的差异导致不同的本土化结果。

通过以上适用技术发生的渠道与本土化转变,再去看待一支普通的“汉造毛瑟7.63驳壳枪”或“三八式步枪”,就不只是分辨制式和搜集掌故,最好还能够寻找变与不变的技术环节,进而对其设计与制造、材料与产地、性能与品质、原貌与损伤、修配与保养、训练与使用等特征追根溯源。再如,分析中日都受限于资源劣势而开展的页岩油开发与煤制油技术时,研究者不仅要考察双方机构与人物,还应分析原料开采、化工基础、研发路径、生产条件、产品特性与使用特点等,从而比较中日兵工与工业化发展及其影响的异同。

结 语

抗日战争时期的兵器工业发展,理应定位为中国乃至世界兵工史的一个重要篇章。本文意在从全球化与本土化的交叉视角,提出大兵工业和适用技术的研究路径,探究抗战时期兵器工业史研究所蕴含的全球本土化议题。

突出大兵工业的视角,有助于拓展新议题的历史语境。近现代在中国发生的兵工技术转移,不仅涵盖了工业原材料、武器装备成品及其相关技术的引进与本土化,还涉及知识体系与学科建设、教育培训变革、思想制度碰撞,以及经济社会文化的深刻变迁。可以说,中国兵工业史的研究,对于理解中国乃至全球工业化的进程具有不可或缺的重要性。同时,抗战时期兵器工业史的研究,应尽可能置于全球兵工技术转移的大背景中,而不能仅局限于国别史、断代史或产业史的问题中。

引入适用技术的视角,有助于挖掘新议题的学术深度。首先,全球化与本土化的互动促进了多种适用技术知识的传播,抗战时期兵器工业史亦是如此。此处所指的知识,既包括书面形式的各类手册与文本知识,也包括嵌入于武器装备中的物化知识。其次,本土知识与全球化知识的交汇产生了所谓的“新的二阶本土知识”。抗战时期的兵器工业,与众多中国现代事业一样,本质上是全球化观念与特定地方传统相结合的一种新产物,后续又融入到更新的本土知识之中,从而逐步构建起中国现代兵工技术的知识体系。最后,技术转移有时会激发具有创新特点的本土化反应,进而催生全新的适用技术。近年来,这一议题已引发了若干深入的学术探讨。在一项全球微观史的案例研究中,非洲不同社会文化背景下产生的枪械技术,同样被视为一种新的创造。至于抗日战争时期的兵工技术,如根据地复装子弹得以大量制造与使用,无疑有创新的成分,然而深入探讨此类新议题,需青年学者进一步深耕。

(来源:《抗日战争研究》2025年第2期,注释从略)